タグ

EQの基本と実践テク|全DAWで使える原則+Cubaseユーザー必見ガイド【保存版】

広告とAI生成素材が当ページに含まれています。

この投稿の対象者

- DTM初心者〜中級者で、EQの使い方を体系的に学びたい方

- Cubaseを使ってミキシングや音質調整を始めたい方

- 他のDAWでも応用できるEQの原則を知りたい方

この投稿を読むメリット

- EQの基本原理(カット・ブースト・スイープ法)が理解できる

- Cubase付属EQの違いと使い分けが明確になる

- プリセット調整やディエッサー併用の実践テクを習得できる

- どのDAWでも使えるミキシングの“引き算思考”が身につく

忘備録としてまとめた内容ですが、同じ悩みを持つ方のヒントになれば幸いです。

実例はCubase Pro 13 (Windows)です。

PR

今なら、Universal Audio LUNA Pro 2.0のスタート特価で“約45万円分のUADプラグインバンドル”が手に入る

- 21,200円(イントロセール価格)で、プロアナログサウンド+即戦力UADプラグインが一括導入できるバンドルは他に例がありません。

- バンドルプラグイン総額は約45万円分。まさに「プラグイン目当てで買っても損なし」の超お得パッケージです。

- 本場プロ愛用の30種以上がLUNA以外のDAWでもVST/AU/AAX形式で使えます。

- 専用のUADハードウェア(DSPカードやAudio Interface)不要、パソコンがあればOK。初心者でも扱いやすいシンプル設計+AI支援。

クリックして読める「目次」

EQとは音の整理と強調

EQ(イコライザー)の使い方の基本

- 基本は「引き算」(カット)

- 目的を決めて、時には「足し算」(ブースト)

- 基本は「引き算」(カット):

- 音がぶつかる部分や不要な帯域はカットします。例えば、ボーカルが埋もれてしまうなら、ボーカルとかぶる他のパートの帯域をカットします。

- 低音・高音のノイズや不要成分も積極的に削るとミックスがクリアになります。

- ブーストばかりだと全体の音量が上がり、混ざりが悪くなるため、基本的に「カット(引き算)」でスッキリさせるのが推奨されます。

- 目的を決めて、時には「足し算」(ブースト):

- 楽器ごとの特徴や存在感を強調する際にブーストします。

- ただし、ブーストはやりすぎに注意し、必要な場所を必要なだけに留め、「音量差をきちんと比較」する癖をつけることが大切です。

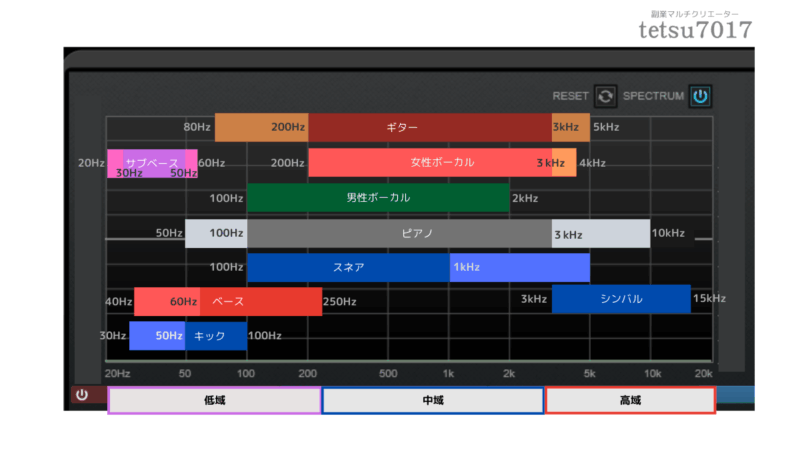

EQ用途別まとめ表(具体的なカット・ブースト例)

各楽器の一般的な推奨カット・ブースト帯域と量、そしてポイントをまとめました。これはあくまで参考値であり、楽曲やミックス状況によって調整が必要です。

スクロールできます

| 楽器 | 主な帯域(推奨カット) | 主な帯域(推奨ブーストと量) | ポイント |

|---|---|---|---|

| ボーカル | 100Hz以下(HPFでカット)300–500Hz(-1〜1.5dB) | 2kHz~4kHz(+1~3dB)2–5kHz(+1〜3dB) | 不要な低域ノイズを抑え、こもりを解消し、明瞭さ・抜け感を追加します。シビランス対策として7–8kHzを-3〜4dB(狭いQ)でカットすることも有効です(ディエッサー併用推奨)。 |

| キックドラム | 30Hz以下200–400Hz(-2〜3dB) | 60~100Hz(少し上げ)50–100Hz(+1〜2dB)3–5kHz(+2〜3dB) | 不要な超低域をローカットし、こもりを削るとタイトになります。アタック感を強調できます。 |

| ベース | 30Hz以下 | 80~120Hz(少し上げ)40–80Hz(キックの基音を避けて調整)700Hz〜1kHz(+2〜3dB) | 他パートと帯域が被る場合は住み分けを意識し、キックとのレイヤー時は-2〜3dB削って棲み分けます。輪郭を出して聴き取りやすくします。 |

| ギター | 80Hz以下 | 2kHz~5kHz(やや上げ) | 低域をカットし、明るさや抜け感を微調整します。 |

| ハイハット/シンバル | 200Hz以下(HPFでカット) | 8kHz以上(少し持ち上げ)8–12kHz(+2〜4dB) | 低域カットで輪郭をクリアにし、輝きを追加します。 |

| ピアノ/シンセ | 200–400Hz(-1〜2dB) | 2–4kHz(+1〜2dB) | 他楽器とぶつかりやすい帯域を整理します。アタックや存在感を強調します。 |

| マスタリングEQ | 全帯域 | 全帯域(±1.5dB以内) | 大幅な修正はNGです。違和感があればミックス段階を見直す必要があります。 |

その他、プロのテクニックとして、

- 特に2.2kHzや2.5kHzあたりを7〜8dBカットすると音がすっきりする

- 必要に応じ2.7kHzや2.9kHz、3.1kHzもカットすると良い場合がある

実践手順とコツ

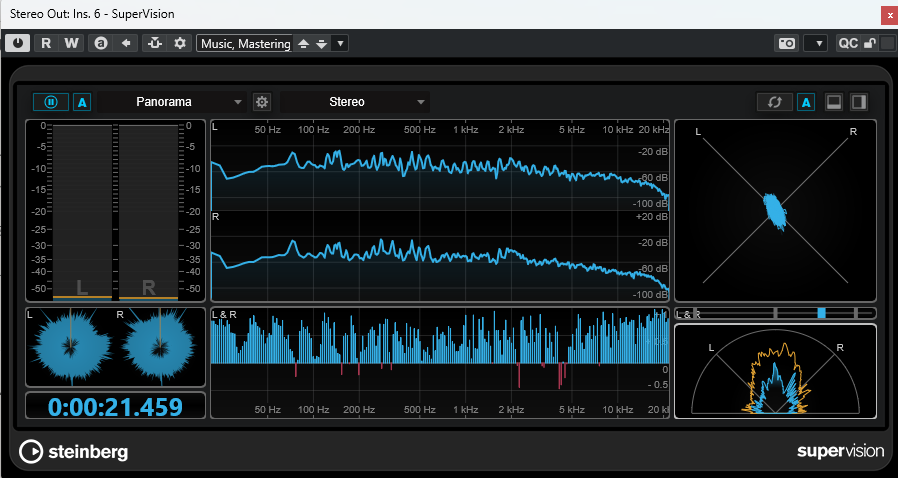

- 「SuperVision」のスペクトラムアナライザーを活用し、視覚的にもチェックします。

- 他のトラックと音がぶつかる帯域を優先的に削ります。(例えばスネア200Hzがメインなので、ピアノは200Hzと500Hzを削る)

- 「まずカット、次に必要ならブースト」の順序を意識します。どうしても音が物足りない時のみブーストします。

- 耳でA/B比較(EQのオンとオフを切り替えて聴き比べ)を必ず実施します。変化が自然か、不自然に痩せていないかを確認します。

- 帯域を大きく変えすぎず(3〜5dB以内)で微調整するのが基本です。

- ブーストやカットの量は「耳で聴きながら」「他パートとの住み分け」を重視します。

- 迷ったときは60Hz以下を「ローカット」からスタートするとクリアになりやすいです。(ベース、キック以外はほとんど不要の帯域)

- EQ調整の前に「音量・パン・音色選択」でマスキングを回避することが最も重要です。

あわせて読みたい

Cubase SuperVision徹底活用|ミキシングを数値で支える分析プラグイン

Cubase付属「SuperVision」でミキシングを数値管理。多彩なモジュールやサイドチェイン比較で音の被りやバランスを正確に分析し、ワンランク上の仕上がりへ

あわせて読みたい

はじめてのCubaseマスタリング!音量とピークをしっかり確認しよう

Cubase Pro初心者向けに、マスタリング時のラウドネスやピーク値の確認方法を解説します。適切なメータリングで楽曲の音量バランスを最適化しましょう。

耳障りな音を探すスイープ法(EQスイープ)

EQで「耳障りな周波数(不快な音)」を見つけるための基本的テクニックです。

ピーク(山形)のEQカーブを細く・高く持ち上げて、周波数をゆっくり動かしながら再生すると、特に「キーン」「ジャリッ」と強調されて聞こえる部分があります。そこが問題の周波数です。

見つけたらその帯域を少し下げ(カット)して音をすっきりさせます。

ポイント

- ピークを細く・大きく上げる(Q値を高く)

- 周波数をスイープして耳障りな部分を探す

- 不快な箇所を約2~3dBカットするだけで音がクリアに

EQのプリセット

プリセットが大きく削らない理由

EQプリセットは、そのまま使うだけでは「自分の音」や「ミックスの理想」に必ずしも合いません。プリセットが「がっつり削らない」ように見えるのにはいくつかの理由があります。

スクロールできます

| 理由 | 説明 |

|---|---|

| 汎用性を持たせるため | プリセットは「誰がどんな音源で使っても大外れしない」ことを前提に作られています。-6dBや-10dBのような極端なカットは、ある素材では有効でも、別の素材では音が痩せたり不自然になる可能性があるためです。 |

| EQは“補正”が基本だから | EQは「整える」ためのツールであり、根本的に音を作り直すものではありません。実務的には-1〜3dB程度の細かい調整で十分なケースが多いとされています。 |

| 大きな修正は“録り音”や“音作り”で解決すべきだから | 例えば、低域が濁るなら「マイクの位置」「シンセの音色」「アレンジの棲み分け」で直すのが先です。プリセットで大幅に削ってしまうと、そうした本質的な調整が隠れてしまいます。 |

| ユーザーに“微調整の余地”を残すため | プリセットは出発点に過ぎません。軽く削った状態で提示し、そこから自分の音源に合わせて±数dB動かすことが想定されています。特にローエンド(100Hz以下)やこもり帯域(200〜500Hz)は曲ごとに大きく変わるため、プリセットが「浅めの削り」になっていることが多いです。 |

あわせて読みたい

【2025年版】DTM向けモニターヘッドホンの口コミ評価まとめ

【2025年版】DTM向けモニターヘッドホンの口コミ評価を徹底解説。SONY MDR-CD900STをはじめ、人気モデルの特徴や評判を比較し、初心者でも失敗しない選び方を紹介。筆者の実体験も交えて解説します

プリセットの活用ヒントと使い方

スクロールできます

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 安全設計のスタート地点 | プリセットは安全設計の「スタート地点」であり、思い切ったカットはユーザーが耳で判断して追加するべき、というのが基本的な考え方です。 |

| 微調整が前提 | プリセットを読み込んだら、自分の素材を聴きながら不要な帯域をさらに絞るのが前提です。プリセットのままでは「浅めの処理」なので、不要な帯域を探し(200〜500Hzのこもり、2〜5kHzの耳に痛い部分、7kHz以上の歯擦音など)、レイヤー楽器の棲み分けを行い、補強ポイントを追加する調整ステップが最も重要です。 |

| 「たたき台」として使う | いきなり全部を大きく変えるのではなく、項目ごと少しずつ調整し「耳で聴いて気持ちいい」と感じる方向へ積み上げていくのが鉄則です。不要な帯域を「軽くカット」したり、必要な帯域を「少しだけブースト」します。 |

| 調整の目安 | 一度に大きく調整せず、3dB程度ずつ変化させてA/B比較しながら調整します。EQは「気づくか気づかないか」程度が理想です。ソロで追い込みすぎず、常に全体で聴くことが失敗しにくいコツです。 |

| 「万能プリセット」は存在しない | どんな楽曲・用途でも使える理想的なプリセットは存在しません。必ず「耳で判断」し、その都度微調整をする習慣をつけましょう。 |

| ダイナミックEQの活用 | IQイコライザーのようなダイナミックEQ系なら、プリセットでは常時削らず「音が出たときだけ抑える」設定になっている場合もあり、見た目以上に効いています。ダイナミックEQを併用すると自然にまとまります。 |

EQを使いたい時

症状別EQ調整チェックリスト(目安)

スクロールできます

| 症状・悩み | 原因となる帯域 | EQ処理の例 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 音がこもって聞こえる | 200〜500Hz | −2〜4dBカット | 中低域の“こもり”を解消 |

| 音が薄く存在感がない | 100〜250Hz | +1〜3dBブースト | 厚みを足す、ただしベースと競合注意 |

| 低音がボワつく | 50〜120Hz | HPFまたは−3dBカット | キックやベースで整理 |

| ボーカルが刺さる | 5〜8kHz | −2〜4dBカット | “サ行”の耳障りさ軽減 |

| 高域がこもる | 8〜12kHz | +1〜3dBブースト | 明るさと抜け感を追加 |

| ミックスがごちゃつく | 250〜400Hz | 各トラック少しずつカット | 全体の明瞭度アップ |

| 音が硬い・デジタル感強い | 2〜4kHz | −2〜3dBカット | アナログ感を演出 |

| 空気感・広がりが欲しい | 10〜16kHz | +1〜2dBシェルフ | ステレオ感や透明感を強調 |

| リバーブが濁る | 低域〜150Hz | HPFまたは−6dBカット | リターンEQで調整 |

EQの挿し方

EQの挿し方の主なパターン

- トラック(個別チャンネル)に挿す

各楽器・ボーカルの不要帯域カットやキャラクター調整。最も基本。 - バス(グループチャンネル)に挿す

ドラム全体・コーラス全体など、まとまり感を出すEQ処理。 - マスターバスに挿す

全体のトーンバランスを整える仕上げ用。過度にかけないのがコツ。 - チャンネルストリップ(EQ+コンプ一体型)を使う

アナログミキサーのような感覚で、録音段階や初期ミックスで使用。 - サイドチェインEQ(動的EQ)

他トラックの音量に応じて特定帯域を抑える(例:ボーカルが鳴るとギターの中域を下げる)。 - リターントラック(エフェクトバス)に挿す

リバーブやディレイの後にEQを挿し、不要な低域や高域をカット。空間の濁りを防ぐ。 - レコーディング段階のインサートEQ

録音時に音を整える目的でオーディオインターフェースやプラグインで使用。

補足:

最近では「ダイナミックEQ」「マルチバンドEQ」「AI EQ」なども一般化しており、単純なトーン調整を超えた“ミックス全体の整理ツール”として活用されています。

用途別EQ目安

- トラック:HPF50–120Hz/200–400Hz −2〜4dB(Q1.2–1.8)/2–5kHz −1〜3dB/12–16kHz +0.5〜2dBシェルフ

- バス:300Hz −1〜2dB、3–5kHz +0.5〜1dB、12kHz +0.5dB。MSでSide低域を控えめに

- マスター:30–40HzをHPF(12dB/oct)。帯域処理は±0.5〜1dB以内。必要時200–400HzをDyn −1〜2dB

- リターン:HPF150–300Hz、LPF6–10kHz、2–3kHz −2dB

- サイドチェインDyn:Vo→Gtの1–3kHz −2〜4dB、Kick→Bassの50–80Hz −2〜4dB

- 録音時:HPF50–80Hz中心。大補正は録音後

- Cubase:PreでHP/LP→Frequency2でDyn→Bus/マスター微調整

EQをレイヤーするテクニック

EQを重ねることで役割を明確にし、音質コントロールの自由度と最終音質を最適化することができます。シンプルな処理には1つのEQでも十分ですが、プロレベルのミックスや複雑なアレンジでは「分散と重ねがけ」が非常に有効です。

目的別に複数のEQを直列に使い分ける(EQチェーン)

1つのEQだけでは難しいタスクも、複数のEQで順序を工夫することで自然かつ効率よくサウンドコントロールできます。

実践例

1段目:ローカットや基本的な不要帯域カット

2段目:サウンドキャラクター調整(特定帯域をブースト/カット)

3段目:ミックス後の微調整やマスキング対策 など

サチュレーションやコンプレッサーとの間でEQを挟む

サチュレーター前にローをカット → コンプレッサー → 必要に応じてさらに別のEQで整える、といったように「プロセスの目的に応じて」EQを分けることで、それぞれの役割が明確になります。

プラグインごとの個性・キャラクターを活かすため

デジタルEQ(例:FabFilter Pro-Q)とアナログモデリングEQ(例:PultecタイプやAPIタイプ)を組み合わせて、音色補正+色付けを使い分ける場合があります。

こうしたテクニックを使う主な理由

- 1つのEQで複数の処理を詰め込むのではなく、処理ごとに役割を分散させることでミックス全体の透明感や自然さを保てる。

- 後続の処理(コンプレッサーやサチュレーター)の効果が無駄に強調されないよう、前段で処理したり、後段で微修正したり柔軟に対応できる。

- プラグインによる動作負荷やオートメーション管理も分散できる(特に大規模プロジェクトで有効)。

- 異なるEQカーブ・質感(例:アナログvsデジタル)を組み合わせることで音作りの幅が広がる。

実践例

ドラムキックのEQ1段目で不要なサブベース領域のみカットし、2段目は打撃感を持たせる帯域のみ少しブースト、3段目で全体バランスを調整する、といった分散活用。

あわせて読みたい

Cubase付属プラグインを使用したEQレイヤリング|透明感と分離感を高める3ステップ実践法

Cubase標準のEQプラグインだけで音の透明感と分離感を高める方法を解説。Studio EQやFrequency 2を使った段階的なEQレイヤリングで、プロ品質のミックスを実現。

EQとディエッサー:ボーカル処理の使い分け

ボーカル処理におけるEQとディエッサーの使い分けを以下の比較表にまとめました。

スクロールできます

| 項目 | EQ | ディエッサー |

|---|---|---|

| 処理方法 | 固定帯域を常にカット | 特定帯域が大きく出たときだけ抑える(動的) |

| 得意な場面 | ・軽度のシビランス・常にこもりが気になる帯域 | ・サ行/タ行など一部だけ耳障り・フレーズによって強弱がある場合 |

| 調整のしやすさ | ・シンプルで直感的・狭いQで7〜8kHzを-2〜4dB程度 | ・やや設定が複雑(スレッショルド/帯域指定)・自然に効かせられる |

| メリット | ・確実に刺さりを抑えられる・CPU負荷が軽い | ・必要な時だけ効くので自然・ボーカルの明瞭さを保ちやすい |

| デメリット | ・常に削るので音がこもりやすい・削りすぎると抜けが悪くなる | ・設定が難しいと不自然な揺れが出る・効きすぎると声が暗くなる |

| おすすめの使い方 | ・まず軽くEQでベースを整える | ・EQで削りきれない部分を補う・強いシビランスはディエッサーで |

実践的な流れとしては、まずEQで不要な低域やこもりを軽く整える処理を行い、シビランス帯域(7〜8kHz)が強い場合はディエッサーで動的に抑えること。最終的には、ミックス全体で聴きながら「刺さらず・こもらず」のバランスを調整することが重要です。

ディエッサー設定ガイド

ディエッサーの設定例を「シビランス処理の典型ケース」ごとに以下の表にまとめました。

ディエッサー設定例(ボーカル用)

スクロールできます

| ケース | 周波数帯域(目安) | スレッショルド設定 | レシオ設定 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 女性ボーカル | 6〜8kHz | サ行が目立つフレーズで軽くリダクションが入る程度に設定(-3〜-6dB) | 2:1〜4:1 | 高域が強いので比較的低めの周波数に設定します。 |

| 男性ボーカル | 5〜7kHz | シビランス発生時に-3〜-5dB程度 | 2:1〜3:1 | 男声はシビランスがやや低域寄りです。 |

| 激しいシビランス | 7〜10kHz | -6〜-9dBまで下げる | 3:1〜5:1 | 極端に刺さる場合。効きすぎに注意が必要です。 |

| ナレーション/朗読 | 5〜8kHz | -2〜-4dB程度で軽く抑える | 2:1〜3:1 | 自然な発声が重要。過度な処理は不自然に聞こえます。 |

| 補助的な使い方 | 2バンド設定(例:5kHz付近と8kHz付近) | それぞれ-2〜-3dB程度 | 2:1前後 | 広い帯域で分散させると自然に仕上がります。 |

ディエッサー設定のポイントと実践アドバイス

- 周波数帯域は必ず耳で確認します。歌手やマイクによって変動するためです。

- スレッショルドは「シビランスの瞬間にだけメーターが動く」程度が目安です。常時効いていないかを確認することが重要です。

- ゲインリダクション量は-3〜-6dBが一般的です。-10dB以上かかると効きすぎで不自然になりやすいです。

- レシオは2:1〜4:1程度からスタートします。効きすぎると声が不自然に暗くなるので注意が必要です。

- ディエッサーのオン/オフを切り替えて聴き比べ(バイパス比較)を必ず行い、抑えすぎて抜けが悪くなっていないか確認します。

- ソロではなく、ミックス全体で馴染んでいるか、バックトラックと合わせて自然に聴こえるかチェックします。

- 効きすぎチェック: 声がこもったり、歌詞が聴き取りにくくなったら削りすぎのサインです。

- 補助的なEQ併用: EQで軽く7〜8kHzを削り、残りをディエッサーで動的に仕上げると、さらに自然に調整可能です。

- 複数バンド利用: 1バンドでシビランスを十分に抑えられない場合は、5kHzと8kHzの2バンド設定で分散させると自然に仕上がります。

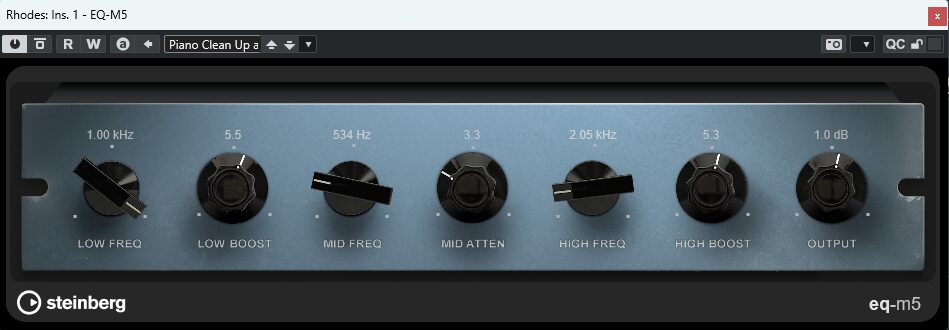

Cubase付属EQまとめと使い分けポイント

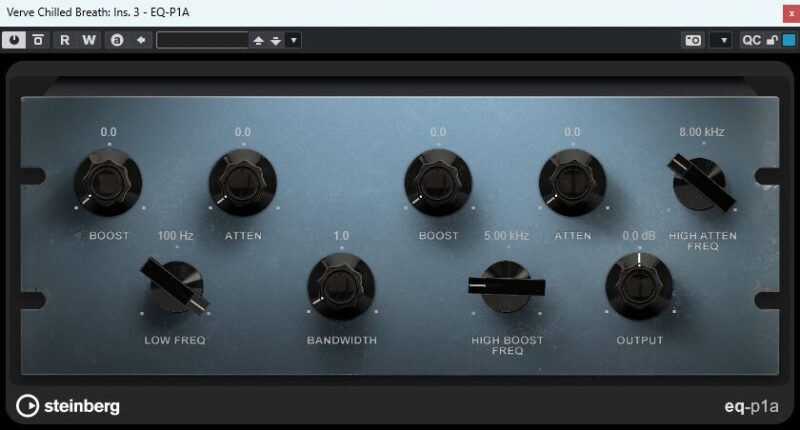

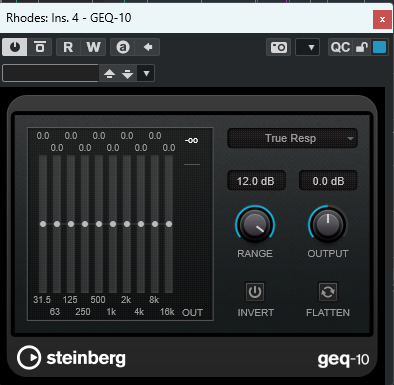

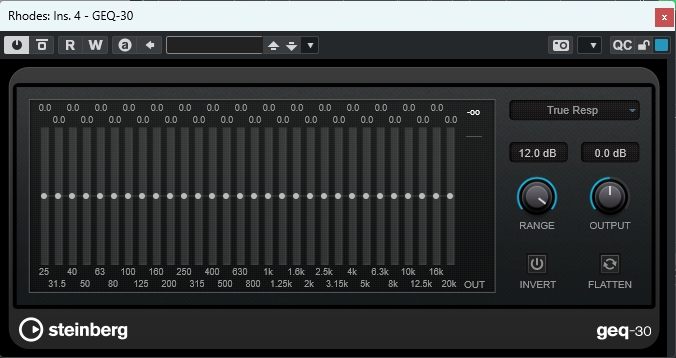

Cubase Pro 13には複数種類のEQプラグインが付属しており、それぞれ特性や用途が異なります。

スクロールできます

| EQ名 | 種類・機能 | 特徴 | 主な用途 | 初心者向けポイント |

|---|---|---|---|---|

Frequency 2 | 8バンド・パラメトリックEQ | M/S処理、LR別処理、ダイナミックEQ搭載。精密な調整が可能 | ミックス全般、マスタリング | 本格的に音を追い込みたい人向け。慣れるまでは複雑に感じやすいので徐々に活用を。 |

Studio EQ | 4バンド・パラメトリックEQ | シンプルで軽量。シェルフ・カット・ピーク選択可 | 単体トラックの補正、基本的な音作り | 最初に使うならこれ。軽く音を整えたいときに直感的に扱える。 |

GEQ-10 | グラフィックEQ(10バンド) | スライダーで直感操作。帯域ごとの細かい調整に強い | 楽器ごとのキャラクター補正 | ギターやドラムの「こもり感」を取るなど、耳で聴きながら直感的に調整可能。 |

GEQ-30 | グラフィックEQ(30バンド) | |||

EQ-P1A | ビンテージ系EQ(Pro版限定) | Pultec系/M5系を模したモデリング。音色や質感を付与 | 温かみ・太さを追加、キャラクター作り | 音質を「良い意味で変える」EQ。補正ではなく、積極的に色を付けたいときに便利。 |

EQ-M5 |

おすすめの使い分け

- 細かい調整・多機能 → Frequency 2

- 素早い補正・基本用途 → Studio EQ

- 楽器ごとのキャラクター補正 → GEQ-10/GEQ-30

- 音色変化/質感付与 → EQ-P1A/EQ-M5

あわせて読みたい

Cubaseが初心者におすすめなDAWである5つの理由!

Cubaseは、初心者にとって最適なDAWです。多機能で使いやすく、国内シェアNo.1。音楽制作を始めるには最適なツールです。

有名・人気のサードパーティーEQ

Pultec EQ

伝説的なパッシブイコライザーとして知られる Pultec EQ は、温かみと滑らかさを併せ持つサウンドが特徴です。真空管回路による自然な倍音と、独特のEQカーブで“音楽的な補正”ができる点が、多くのエンジニアやミュージシャンに愛されています。

Pultec Passive EQ Collection(Universal Audio)は、オリジナルのPultec EQP-1AやMEQ-5の動作を忠実に再現し、デジタル環境でもアナログ機材特有の深みを体感できます。

- 滑らかな高域と厚みのある低域:低音をブーストとカットで同時に操作する独自の設計により、丸みのある低域を実現。

- 中域の存在感:ボーカルやギターなどの“芯”を立たせつつ、耳に心地よい音質に整える。

- ヴィンテージ感のある倍音:トランスや真空管による自然なサチュレーションが、デジタル音源にも温かさを与えます。

Pultec EQは、マスタリングやミックスのマスタートラック(ステレオバス・ステレオ出力)に挿すだけで“プロの質感”を付加できる万能EQ。特にアコースティック楽器やボーカルに最適です。

FabFilter Pro-Q4

プロフェッショナルが信頼を寄せる高精度イコライザー FabFilter Pro-Q4。透明感のあるサウンド処理と直感的な操作性を両立し、ミキシングからマスタリングまで幅広く対応します。

Pro-Q4 は、視覚的にわかりやすいディスプレイと柔軟なフィルター設計を備え、狙った周波数をピンポイントで調整可能。前世代のPro-Q3からさらにアルゴリズムが改善され、より自然な音質変化と低レイテンシー処理を実現しています。

- ダイナミックEQ機能の強化:特定の帯域だけを自動でコンプレッション/エキスパンド。

- 最大24バンド対応:トラック全体の細かな補正が可能。

- リニアフェーズ/ナチュラルフェーズ対応:用途に応じて位相特性を選択可能。

- スペクトラムアナライザー搭載:リアルタイムで周波数バランスを確認しながら調整。

Pro-Q4は、正確さとスピードを求めるミックスエンジニア必携のEQプラグイン。音の透明感を損なわず、狙ったポイントを的確にコントロールできます。

SSL E-Channel

世界中のプロスタジオで愛用されている Solid State Logic(SSL)4000Eコンソール を忠実に再現したチャンネルストリッププラグイン。Waves SSL E-Channel は、アナログ卓特有のパンチ感と抜けの良いトーンをデジタル環境でも再現します。

このプラグインは、EQ・コンプレッサー・ゲート/エクスパンダーを一体化し、トラック処理を効率化。ドラムやボーカル、ギターなど、あらゆる素材に“SSLらしい力強さと明瞭さ”を与えます。

- 4バンドEQ:中域を中心に繊細かつ音楽的なブースト/カットが可能。

- ダイナミクスセクション:アタック感を自在に調整し、タイトで前に出るサウンドを実現。

- ゲート/エクスパンダー:ノイズを自然に抑え、クリーンなミックスを維持。

- アナログモード:SSL独特の温かみと微細なサチュレーションを再現。

SSL E-Channelは、“パンチのあるプロのミックス”を求めるエンジニア必携の一本。特にドラムやボーカルの処理で、その効果を実感できます。

API 550A

アメリカの名門コンソールメーカー API(Automated Processes Inc.) の代表的EQモジュール API 550A を忠実に再現したプラグイン。Waves API 550A は、その独特のパンチと存在感のあるサウンドで、多くのプロエンジニアに愛用されています。

550Aは、3バンド構成のパラメトリックEQで、各バンドが特定の周波数ポイントに固定されているシンプルな設計ながら、音楽的で心地よいブースト/カットが可能です。API特有の**“アグレッシブで抜ける音”**が特徴で、ロックやポップスのミックスに最適。

- 明瞭でパンチのあるトーン:ドラムやギターのアタックを強調し、存在感を際立たせる。

- APIトランスのサチュレーション再現:アナログ特有の温かみと厚みをデジタル環境で再現。

- 簡潔な操作性:スイートスポットが広く、初心者でも扱いやすい設計。

- API 550Bモデルも同梱:さらに多バンドの柔軟なコントロールも可能。

API 550Aは、“音を前に押し出す”ロックミックスの定番EQ。特にドラムやエレキギターのトラックに挿すだけで、即座にプロらしい力強さを加えます。

EQプラグイン比較

同じ名称であってもメーカーや特性の違いがあるものは区別して記載しています。

スクロールできます

| EQ名称 | 種類 | 特徴・サウンド傾向 | 推奨用途・向いている場面 | 購入先 |

|---|---|---|---|---|

Pro-Q 4 – FabFilter | 定番EQプラグイン、デジタルEQ、モダンイコライザー | 最大24バンド、柔軟なEQカーブ、ダイナミックEQ搭載、EQ Match機能、Linear Phaseモード、あつかいやすく美しいGUI、クリアな音質、高い操作性 | ミックス、マスタリング、サウンドデザインに幅広く使用でき、持っていれば確実に活躍、EQを新たに1つ買うのならばこれ |

サウンドハウス

PluginBoutique |

| Claro – Sonnox | EQプラグイン、モダンイコライザー | 直感的なワークフローとハイエンドな機能、Produce・Tweak・Mixの3ビューに分かれたGUI、アナログハードウェアのような直感的な操作性、クリーンで透明なサウンド | スムーズなワークフローでミックス作業を進められる | |

Kirchhoff-EQ – Three-Body Technology | EQプラグイン、高機能、デジタルEQ、モダンイコライザー | 最大32バンド、15種類のフィルタータイプ、9種類のヴィンテージ・ハードウェアモデルなどを搭載、高い視認性と操作性、ダイナミックEQ、MS処理、ステレオ幅調整も可能 | トラックメイクからマスタリングまで幅広い処理に対応、非常に強力なツールとなる | PluginBoutique |

| Ozone EQ – iZotope | 無料EQプラグイン、EQプラグイン | とても自然な質感でサウンドを整える、性能が非常に優秀、GUIがあつかいやすい | DTM初心者の方はとりあえずダウンロードしておくのがおすすめ、マスタリングスイートOzoneのイコライザー部分 | |

| Smooth Operator Pro – Baby Audio | シグナルバランサー | 通常のEQプラグインとは異なり、EQ・コンプレッション・レゾナンス除去を組み合わせた処理でサウンドを整える、EQ的なカーブコントロールでエディットが可能 | 本来なら時間と手間がかかる作業も、これ一つでぐっと楽になる、人気のミキシングツール | |

| Curves AQ – Waves | AI搭載EQプラグイン、世界初の「自律型EQ」、モダンイコライザー | AIが特徴を分析し、5種類のEQカーブを自動生成、MixSense機能でトラック間の周波数衝突を解消、スタティックEQとダイナミックEQのバランス調整可能、洗練されたハイファイなトラックに素早く仕上がる | サウンドを読み込むだけで簡単に処理が完了、ミックス作業の効率化、EQ処理に時間をかけたくない方 | |

| Equalizer – Wavesfactory | EQプラグイン | 通すだけでいい音に整えてくれるタイプのツール、各周波数帯のバランスをとってくれる、キリッとしたパンチを出せる | スピーディーに作業を進めたい時におすすめ、なんとなくパッとしないサウンドを整える | |

| smart:EQ 4 – sonible | 高機能なAI搭載EQプラグイン、モダンイコライザー | AIがシングルトラックを解析して音を整える、マルチトラックのアンマスキング処理も即座に行える、さまざまなサウンドやジャンルに対応したプロファイルを搭載、高機能なインテリジェントツール | ミックスの強力な助けになる | |

| EQP-1A – UAD (Pultec) | アナログEQ再現系 (Program EQ) | 「ローエンドの魔術師」、同じ周波数でブーストとカットを同時に行う「Pultecトリック」が可能、タイトで引き締まった低域とパンチのあるアタック感、シルキーで美しい高域の空気感、2次・4次倍音が豊富 | 低域処理、マスタリングで低域の重量感と高域の空気感を追加、楽曲全体の一体感を生み出すグルーとして機能 | |

| PuigTec EQP-1A – Waves | アナログEQ再現系 | Jack Joseph Puig氏所有のPultec EQをモデリング、明るくタイトで煌びやかな印象、音抜けが良い、音が太くなり迫力のあるサウンド | ロックサウンドに向いている、前に出したいトラックで使用 | |

| EQ-P1A – Cubase付属 | DAW純正プラグイン (EQP-1Aモデル) | 挿しただけだと非常にナチュラルな色付け、少し明るくなる雰囲気、掛かり具合が極端で少しデジタルな印象 | ||

| HLF-3C – UAD (Pultec) | アナログEQ再現系 (High/Low Frequency EQ) | カット専用設計、音楽的で透明感のあるフィルタリング、中域の整理に特化、12dB/octの緩やかなスロープ | ミックスの整理整頓に欠かせない、不要な超低域・高域のクリーンアップ | |

| MEQ-5 – UAD (Pultec) | アナログEQ再現系 (Mid-range EQ) | 真の**「ミッドレンジの彫刻家」**、200Hz-7kHzの中域を3つの重なり合うバンドでコントロール、中域での複合的な倍音生成 | 各楽器の居場所を明確にする、ボーカル処理(濁り除去、明瞭度向上、艶と輝き追加)、マスタリングでの中域の微調整 | |

| SSL 4000 E – 茶ノブ | コンソールEQ (アナログシミュレート/初期モデル) | Q幅が割と広めで緩やかなカーブを持つ、実質的なブースト量が抑えられる、ヴィンテージよりなサウンド、甘美なEQ特性 | ヴィンテージよりなサウンドが欲しい場合 | |

| SSL 4000 E – 黒ノブ (WAVES製など) | コンソールEQ (アナログシミュレート/ニュー・スタンダード) | Q幅が3種類の中で一番狭い、わりとピーキー、よりアグレッシブな音作りができる、現代的、攻撃的でシャープな感じ | より現代的な音にしたい場合、アグレッシブな音作り | |

| SSL E-Channel – Waves | アナログEQ再現系 (チャンネルストリップ/SSL 4000モデル) | SSL 4000のチャンネルストリップをエミュレート、4バンドパラメトリックEQの他、コンプやゲートも装備、動作が軽い | これ一つでミックスの多くを賄える、気軽に色々なトラックに挿せる | |

| Renaissance Equalizer – Waves | パラメトリックEQ | ヴィンテージモデルのフィルタカーブ、プロも愛用する大定番、角の取れた温かみのあるサウンド、使い方が簡単でエフェクトの掛かり方が程よく自然 | クリア過ぎる打ち込みのトラックに効果を発揮 | |

| Q10 – Waves | パラメトリックEQ | Waves社が初めて開発したプラグイン、非常にクリーンなサウンド | ミキシング、マスタリングに対応できるクオリティ、原音を損ねたくないトラックに有効 | |

| V-EQ4 – Waves | アナログEQ再現系 (NEVE 1081モデル) | 銘機「NEVE 1081」をエミュレートした4バンドEQ/プリアンプ、輪郭がくっきりとし、引き締まったサウンド、通すだけで音が良くなる | ロック、ファンク、ポップなど多くのジャンルに対応できる | |

| V-EQ3 – Waves | アナログEQ再現系 (Neve 1073/1066 EQセクション) | シンプルな3バンドEQとHPF、Neve特有のシルキーな高域、音楽的なミッドレンジ、タイトな低域を忠実に再現 | ボーカルやアコースティック楽器の補正、自然で温かみのあるトーンを簡単に加える | |

| Scheps 73 – Waves | アナログEQ再現系 (Neve 1073/1078モデル) | クラシックな3バンドEQとHPFに加え、Neve 1078の10kHzを中域に追加、Neve特有の温かみのあるサウンドや滑らかな高域をリアルに再現 | ボーカルやギター、ドラムのミックスに最適、より柔軟な音作りが可能 | |

| Kramer HLS Channel – Waves | アナログEQ再現系 (チャンネルストリップ) | アナログ時代に活躍したエディ・クレイマー氏と共同開発、今回紹介したEQの中では一番パワフルで、ロックを感じるサウンド、ゲインを上げるとブーミーな感じも出せる | 音作りに使っても面白いプラグイン | |

| H-EQ – Waves | 高性能ハイブリッドEQ | バンドごとにアナログのビンテージやモダン、デジタルEQ等、7種類を選択できる、EQグラフの下に鍵盤がついている(音符で中心周波数を指定) | 各帯域で別のキャラクターのEQを使うことができる、使いこなせればこれ一つでなんでもいけそう | |

| ENHANCED EQ – Native Instruments | EQプラグイン (Softube共同開発) | Softubeがエミュレートした標準的な機材、ブーストが得意、シンプルで非常に使いやすい | ドラムやベース等、個別のインストゥルメントに差し込んでイコライジングするのに最適 | |

| PASSIVE EQ – Native Instruments | パッシブEQ (Softube共同開発/Manleyモデル) | 超高価なManleyのEQをエミュレート、真空管系のクリアでナチュラルな感じでEQがかけられる | マスタリングの最終調整等 | |

| Magg Audio EQ2 – Plugin Alliance | 2バンドEQ | 2バンドでブーストのみの非常にシンプルなEQ、高音域のEQは”AIR BAND”と呼ばれ、きらびやかな高音域をくわえる、特に高音域をブーストすると音の抜けが良い | エレキギターのクランチなどで存在感をアップ | |

| Pro-EQ2 – Studio one5付属 | DAW付属EQ (パラメトリックEQ/7バンド) | GUIが見易く、使い勝手が良い、多機能に進化している | 不要な部分をバッサリとカットするのに使い勝手が良い、メインEQになれる実力 | |

| EQuilibrium – DMG Audio | デジタルEQ、モダンイコライザー | 今でも最強・最高峰と言われる、32バンドパラメトリックEQ、ヴィンテージEQのカーブ選択可能、IIR/FIRフィルター切り替え、MS処理など多彩な設定が可能 | 丁寧かつ緻密な音作りに | |

| Neve 1073 Preamp & EQ – UAD | アナログEQ再現系 (Neve 1073モデル) | プリアンプとEQを忠実にエミュレーション、Unisonテクノロジー対応、太く温かみのあるサウンド、トランスフォーマーによる倍音付加、12kHzのシルキーな高域 | ボーカルやアコースティック楽器の処理、レコーディングからミックスまで幅広く活用 | |

| Neve Preamp – UAD | アナログEQ再現系 (Neve 1073プリアンプ部) | Neve 1073のプリアンプ部のみ、Unisonテクノロジー対応、倍音豊かなアナログサチュレーション、EQが省かれている分動作が軽い | ミックス時、たくさんのトラックに使用する | |

| EQ 73 – IK Multimedia | アナログEQ再現系 (Neve 1073モデル) | T-RackSシリーズ、太く温かみのあるアナログサウンド、プリアンプセクションでNeve特有の倍音やサチュレーションを再現 | ボーカルや楽器に存在感を加える、ヴィンテージNeveの質感をミックスやマスタリングで手軽に得る | |

| Pre 1973 – Arturia | アナログEQ再現系 (Neve 1073モデル) | TAE技術により温かみや倍音の豊かさをリアルに再現、滑らかで音楽的な3バンドEQ、ドライブコントロールでサチュレーションの強さを調整可能 | ボーカルやギター、ドラムに存在感を加える、クリーンからアグレッシブなサウンドまで柔軟に対応 |

EQタイプ別

スクロールできます

| EQタイプ | 音の特徴 | 技術的特徴 | よく使われる用途 |

|---|---|---|---|

| Neve | 温かい、太い、滑らか | トランス回路による倍音 | ボーカル、ギター、ベース全般 |

| Pultec | 低域が豊か、柔らかい、ヴィンテージ感 | パッシブEQ+真空管、ブーストとカットの併用 | 低域強化、全体の暖かさ追加 |

| API | パンチ、アタック、存在感 | オペアンプ+トランス、固定バンド | ドラム、パーカッション、エレクトリック音源 |

| SSL | クリア、精密、現代的 | プロポーショナルQ、操作性が高い | ミックスバス、精密なトーン調整 |

- すべてのEQは「よい・悪い」ではなくキャラクターの違い。

- ミックスでは、複数のEQをバス処理で組み合わせる方法も有効。

- 同じ周波数を扱っても、EQの設計が異なると質感が変わることが重要。

FAQ

Cubase Pro13をもっていますが、付属のEQのプラグインとチャンネルストリップのEQの違いを教えて下さい

「付属EQプラグイン」と「チャンネルストリップのEQ」は、役割や使い方、インターフェースに違いがありますが、両方とも基本的には音の周波数帯域を調整するためのイコライザーです。

チャンネルストリップのEQ

- 各トラックごとに標準装備されたエフェクト群の一部であり、EQのほかコンプレッサーやゲート等と一括して操作できます。

- 専用のチャンネル設定画面で直感的にアクセスでき、初心者でもシンプルに扱える設計です。

- 視覚的で分かりやすいインターフェースが特徴で、ミックス作業の効率化に向いています。

- 最初から各トラックに組み込まれているため、外部プラグイン追加なしで素早く音質調整が可能です。

CubasePro付属EQプラグイン

- Cubaseに標準搭載されたEQ(例:Studio EQ、Frequency EQなど)は「インサート・エフェクト」として個別に挿入できます。

- 周波数のカーブやフィルタータイプなど、より細かい音作りや高度な設定が可能です。

- 複数のEQプラグインから目的にあわせて選択でき、トラックごとに複数並べて使うことも可能です。

- プラグインのインサート位置や順序を調整でき、独自のサウンドチェーンを構築できます。

主な違い

- チャンネルストリップEQは各トラックに最初から備わっている「基本的な音質調整用」のEQで、操作性重視。視覚性・効率化に優れる。

- 付属EQプラグインは細かな設定や音作りにこだわるためのツール。複数挿せて、音色加工の自由度が高い。

このように、簡便さ・効率性を求めるならチャンネルストリップのEQ、より高度な処理や特殊な音作りには付属EQプラグインがおすすめです。

あわせて読みたい

これで解決!Cubaseのチャンネルストリップを使いこなす方法(初心者向け)

Cubase初心者向けに、チャンネルストリップの使い方を解説します。これで音作りの基本をマスターしましょう。

出典

- 【Cubase Pro】ボーカルのリバーブを楽曲に馴染ませるテクニックを紹介【初心者向け解説】

- ミックス実演!手法と考え方を全部見せます Part.1 方向性とドラム編【DTM】

- 【作曲】すべての楽器をクリアに聴かせる「EQ」の使い方!

- Cubaseの標準プラグイン / チャンネルストリップって使ってる? それとも、ほとんどサードパーティのツールに置き換えてる? もしそうなら、なんで? : r/cubase

- DTM初心者がハマった【2】 エフェクト複雑すぎてどれ挿せばいいの問題からの脱出【ボーカルにはEQ、コンプ、リバーブ】|びーP

- 【超初心者向け】Cubase付属イコライザー5種類の比較&使いどころ解説【EQ】

- EQ&ダイナミクス系エフェクトの集合体、チャンネルストリップを理解しよう! – OTO×NOMA

- Cubase付属の全エフェクトプラグイン解説!

- EQ • プラグインリファレンス • リーダー • Steinberg

- 【Cubase】Waves製品の『イコライザー』と徹底比較!(アナログEQあり)

- おすすめEQ(イコライザー)プラグイン9選!【EQもわかりやすく解説】 – oh! dtm

- EQプラグインのおすすめ8種類【無料あり】機能さまざま!DTMの必須エフェクト【ミックス・マスタリング・音作り】

- イコライザーの基本と、モダンEQプラグイン特徴まとめ|きになるおもちゃ DTM

- Waves Curves AQ | 今、DTMerが押さえておくべきイコライザー

- Waves vs UAD vs Softube 〜 3大メーカーAPIプラグイン比較レビュー! – むるえかの「おとにっき」

- UAD Pultec EQ 3種類の倍音特性徹底解析:EQP-1A・HLF-3C・MEQ-5|あにPブログ

- UAD Pultec Passive EQ Collectionレビュー!【他社比較あり】 | アッくんブログ

- 実機に近いのは?Neve 1073系プラグイン徹底比較!UAD / Waves / IK / Artulia | れれれP公式サイト【L3Project】

- SSL 4000 EのEQ比較② | 音楽のブログ

まとめ

EQは“音の整理整頓”のツールです。不要な帯域をカットし、必要な部分だけを整えることでミックス全体が驚くほどクリアになります。まずは「引き算」を意識し、Cubase付属EQを使い分けながら、自分の耳で微調整することが上達への近道です。この記事を参考に、全DAWで通用するEQの原則を身につけて、理想のサウンドメイクを実現しましょう。

次の記事も、きっとあなたのお役に立ちます。気になる方はこちらからチェック!

あわせて読みたい

Cubase付属プラグインを使用したEQレイヤリング|透明感と分離感を高める3ステップ実践法

Cubase標準のEQプラグインだけで音の透明感と分離感を高める方法を解説。Studio EQやFrequency 2を使った段階的なEQレイヤリングで、プロ品質のミックスを実現。

あわせて読みたい

これで解決!Cubaseのチャンネルストリップを使いこなす方法(初心者向け)

Cubase初心者向けに、チャンネルストリップの使い方を解説します。これで音作りの基本をマスターしましょう。

あわせて読みたい

【保存版】リバーブのコツ|Cubase実例で学ぶ設定・種類・おすすめプラグイン

リバーブの設定や種類の違いをわかりやすく解説。Cubase実例を中心にしつつ、他のDAWユーザーにも役立つ内容です。プリ/ポストフェーダーの使い分けやEQ処理、プロ定番のおすすめプラグインまで網羅した実践ガイド。

あわせて読みたい

【保存版】Cubaseコンプレッサーの基本・比較・おすすめ設定

Cubaseのコンプレッサーを基本から比較まで網羅。Cubase付属コンプの特徴と設定目安を具体的数値で解説し、自然さを保つパラレルも紹介します。

あわせて読みたい

昔の音を再現したいDTMer必見!1960〜2020年代のミキシング・マスタリング技術と名機まとめ

1960〜2020年代のミキシング・マスタリング技術を年代別に解説。EQ・コンプ・リバーブの名機や音質傾向を整理し、昔の音を再現したいDTMerに役立つ保存版ガイド。

マスタリング関連記事

最後まで読んでいただきありがとうございました。

独学できる人とは

DTMを独学できる人と、難しい人の特徴を整理したチェックリストを作成しました。自分がどちらに近いかを判断する参考にしてください。

スクロールできます

| 独学できる人の特徴 | 独学が難しい人の特徴 |

|---|---|

| 自分で調べる習慣がある(検索力・英語資料も活用できる) コツコツ続ける粘り強さがある 小さなゴールを設定して達成感を積み上げられる 手を動かしてコードを書き、試行錯誤を楽しめる 分からないときに質問できる(SNSやコミュニティ利用) 学んだことを整理・アウトプットする習慣がある | エラーやつまずきで挫折しやすい ゴール設定が曖昧で「どこから始めればいいか」迷い続ける 受け身で「正解を教えてほしい」と思いがち 学習の優先順位づけが苦手で継続できない 情報が多すぎて比較・選択できず混乱する 孤独に学ぶのが苦痛でモチベーションが下がる |

独学はちょっと難しいかも…

チェックリストで ‘独学はちょっと難しいかも…’ と感じた方も安心してください。

DTMは一人で悩むより、伴走してくれる環境に身を置くことでグンと成長できます。

もし効率的に学びたいなら、プロの講師がサポートしてくれる DTMスクール を活用するのも一つの方法です。