タグ

Cubaseで作るLo-Fiミュージック:チルでノスタルジックなサウンドの作り方

広告とAI生成素材が当ページに含まれています。

最近、リラックスしたい時や作業に集中したい時に欠かせない音楽ジャンルとして、Lo-Fi Hip Hopが人気です。

意図的に音質を落とした温かみのあるサウンドと、ゆったりとしたリズムが特徴です。今回は、Lo-Fi Hip Hop(別名チルホップ)をDAW、特にCUbaseでのローファイ(Lo-Fi)ミュージックの作成方法をステップバイステップでまとめてご説明します。

この投稿の対象者

- Lo-Fi Hip Hopの制作に興味がある音楽初心者や中級者

- Cubaseを使って音楽制作を学びたい人

- チルでリラックスした音楽を作りたいクリエーター

この投稿を読むメリット

- CubaseでLo-Fiミュージックの作り方をステップバイステップで学べる

- 自分の音楽制作スキルを向上させ、ユニークなサウンドを作成できる

- 実践的なアプローチで、Lo-Fi特有の雰囲気を簡単に再現できる

実例はCubase Pro 13 (Windows)です。

クリックして読める「目次」

Lo-Fi Hip Hopとは

Lo-Fi Hip Hopは「Low Fidelity(低い忠実度)」という意味を持ち、演奏ミスや環境ノイズなどの「不完全」な要素を意図的に含ませる音楽ジャンルです。ビンテージ感を再現することが重要で、多くのLo-Fiミュージックはテープ録音のようなザラザラ感を模倣しています。それでは、さっそく制作のステップを見ていきましょう。

ステップ1:DAWの準備とテンポ設定

Lo-Fiビートはゆったりしていることが重要で、テンポは通常60 bpmから90 bpmの間に設定します。90 bpmより速くなると、Lo-Fiらしいチル感が失われる可能性があるため注意が必要です。曲作りを始める際は、まずクライマックス(サビ)部分のトラックを組むなど、曲の基本となる部分から作り始めるのがおすすめです。

ステップ2:シンプルでレイドバックなビートを作成する

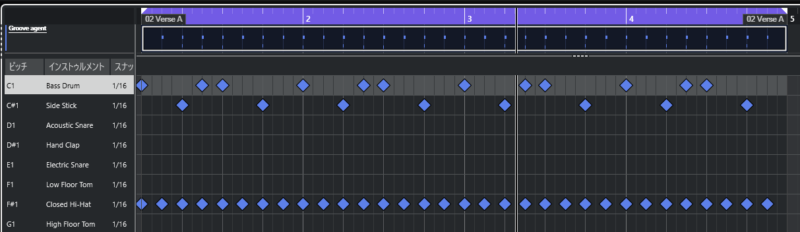

Lo-Fiビートの基本は、シンプルでチルなヒップホップビートです。楽器構成もシンプルで、キック、スネア、ハイハットが主要な要素となります。一般的には4/4拍子で、例えば1拍目と3拍目にキック、2拍目と4拍目にスネア、全ての8分音符にハイハットを入れるといったシンプルなパターンを打ち込みます。

ここに「らしさ」を出すためには、スイングや半スイングを使用して不規則感を加えるのがポイントです。完全にスイングさせても良いですし、感覚で「ちょうどいいスイング感」を見つけるのも大切です。また、時折16分音符(裏拍の裏)に音を入れると、よりLo-Fiらしい雰囲気になります。少し特殊な手法として、リズムを意図的にヨレさせる「ドランクビート」というものもありますが、これは使い方が難しいため、慣れてから挑戦するのが良いでしょう。

ドラム音源としては、Cubase付属のGroove Agent SE、またはUJAMのcozyのようなローファイヒップホップに特化したもの、Native InstrumentsのDRUMLABなどを使用できます。ドラムマシンの「Nostalgia」フェーダーなどで音をこもらせる機能も活用できます。Lo-Fiのドラムは、ヒップホップのドラムのようなドライなアコースティックサウンドが使われ、忙しい16分音符のハイハットなどは避けます。

スネアをサイドスティックに置き換えもおすすめです。

Native Instruments (NI) ネイティブインストゥルメンツ

¥185,100 (2025/05/21 06:38時点 | Yahooショッピング調べ)

Native InstrumentsのDRUMLABは、同社のKomplete 15 に同梱されています。

ステップ3:ジャズ風でノスタルジックなコード進行を考える

Lo-Fi Hip Hop曲の出来を左右する最大の要因はコード進行です。

良いコード進行を見つけることが非常に重要になります。

具体的には、7thや9thを中心にした、お洒落かつノスタルジックなジャズ風のコードを使用します。

メジャーセブンスコードは楽観的な明るさがあり特におすすめです。

借用和音や代理コードを取り入れると、さらに洗練された響きになります。

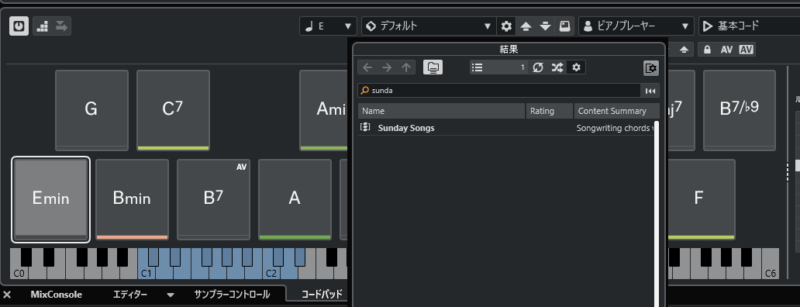

Cubaseにはコードパッドという便利な機能があり、これで簡単に和音を鳴らすことができます。おすすめのコードを色分けで表示してくれる機能もあり、スムーズに進行を組み立てるのに役立ちます。コードパッドで作成した進行パターンをプロジェクトにドラッグ&ドロップするとMIDIノートが生成されます。プリセットのコードパターンを利用するのも良いでしょう(例:「Sunday Songs」)。

Native InstrumentsのLO-FI GLOW のような音源も、ジャズ風コードの作成に適しています。コード進行は通常反復されることが多いです。

ステップ4:抑え気味のベースラインを作る

Lo-Fi Hip Hopのベースは、基本的に抑え気味で無機質なラインを心がけます。慣れないうちは、コードのルート音のみでも十分に機能します。慣れてきたら、ゴーストノート(ノリを出すための小さな音)や簡単な合いの手を入れて、変化やノリを加えてみましょう。メロディラインに合わせてベースラインを入れることができるようになると、楽曲の幅が広がります。使われるベースの種類は、ウッドベースやサイン波のシンセベースが多いです。丸い柔らかな音が、Lo-Fi Hip Hopの雰囲気を下支えします。Cubaseのコードパッドから生成されたMIDIノートの左手部分(低音)を調整して、スムーズな演奏のように聞こえるように見せる方法もあります。

CubaseのLo-Fi Dreamsコレクションには、ローファイ向きのベースサンプルが含まれています。Native InstrumentsのSCARBEE MM-BASSもシンプルなベースラインを心掛けて作成しましょう。他の楽器と同様に、ベースのMIDIノートを少しずらしてグルーヴに面白みを加えるのも効果的です。

Lo-Fi Dreamsコレクションの詳細(クリックすると詳細が見れます)

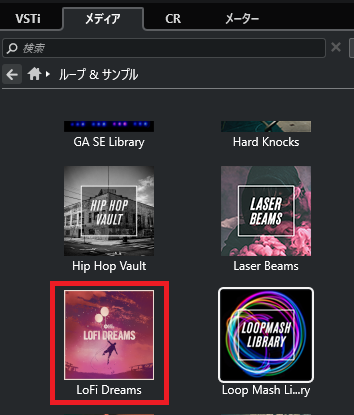

1.Cubaseを起動し、右ゾーンの「メディア」タブを選択します。「ループ&サンプル」をクリックします。

2.「LoFi Dreams」のアイコンをクリックします。

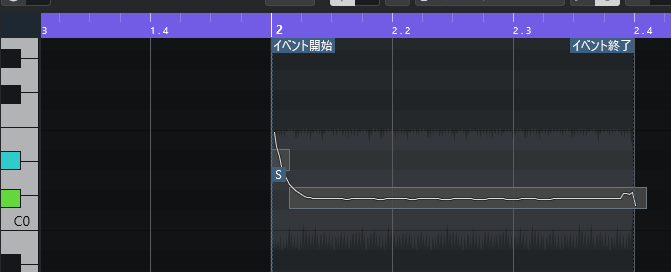

3.オーディオサンプルはそれぞれピッチ以外も長さや表情が異なるため、好きなサンプルをコピーしたのちVariAudio機能によるピッチ変更で修正するとよいです。

ステップ5:伴奏とメロディを追加する

- 伴奏(オケ): Lo-Fi Hip Hopの伴奏は、あまり主張せずシンプルなものが好まれます。コードをロングノートで鳴らしたり、アルペジオを使ったりすることが多いです。ピアノやギターのようなアコースティックな楽器が好まれ、音数を少なく、シンプルにすることを心がけます。メロディラインを補完するようなフレーズが入ることもあります。Cubase付属のverveというピアノ音源は、ソフトペダルを踏んだような柔らかい音色でチルっぽいサウンドに適しています。

- メロディ: メロディもシンプルでリラックスした雰囲気、ノスタルジックなものが良いです。複雑なフレーズは避けます。コード進行と同様に、7thや9thなどのテンションコードを使ったメロディがよいです。オスティナート(繰り返し)の技法もLo-Fi Hip Hopらしさを出すためによく使われます。グレースノートやトリルなどの装飾音でメロディに表情を加えることもあります。メロディのリズムを少し後ろにずらして、疑似的にレイドバック感を出すこともあります。メロディラインは出来るだけ主張せず、アンビエントな雰囲気を保つのがポイントです。サンプリングされたヴァイブ、サックス、クラリネット、アコースティックピアノなどがメロディ楽器として使われることが多いです。Halion Sonic のようなマルチ音源でPadやGuitarなどの音色を追加できます。日常vlogのような雰囲気を出すために、アルペジエーターでキラキラしたBELLなどを加えるのも有効です。

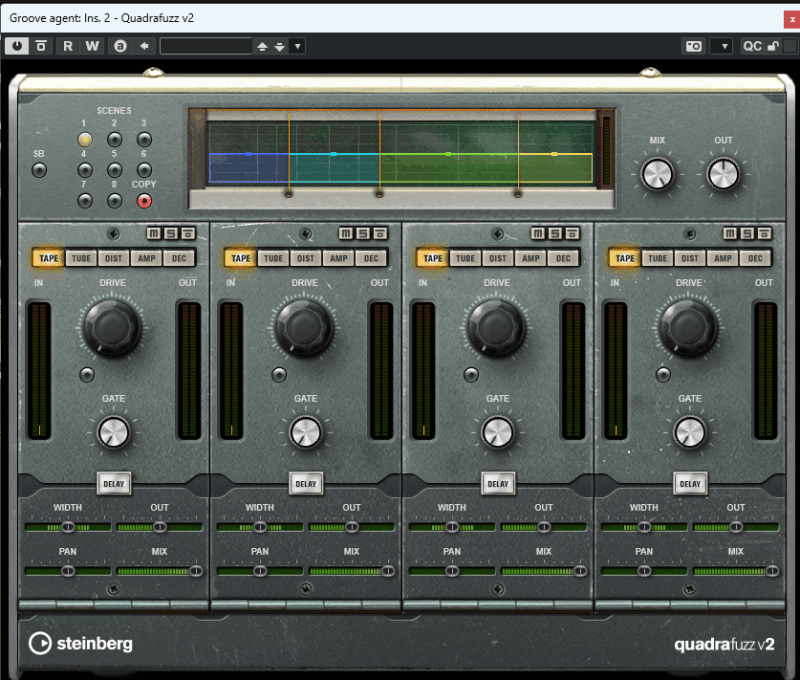

Lo-Fiサウンドのアプローチとして、ボーカルチョップを使用することも有効です。Cubaseでは、サンプラートラックで音声ネタをスライスし、ピッチ変更(オクターブ変更など)やエフェクト(Quadra Fuzz、Roomworks など)で加工して作ることができます。特にリバーブは深めにかけて音をぼやけさせるとLo-Fiらしさが出ます。

オススメのプラグイン

アナログ機器の質感やテープの揺らぎを再現できる人気プラグイン。6種類のモジュール(ノイズ、ワブル、ディストーションなど)を組み合わせて、温かみのあるローファイ・サウンドを簡単に作れます。ドラムやピアノ、ボーカルにも幅広く対応。

ステップ6:「不完全さ」を加える

Lo-Fi音楽では、意図的に「不完全さ」を加えることが重要な要素です。完璧ではない、人間味のあるサウンドを目指します。具体的には、ドラムや他の楽器のMIDIノートをグリッドから少しずらしたり、音符を抜いたり追加したりして、意図的にタイミングの揺れや変化を加えます。これは認識できるかできないか程度の小さな変化に留めるのがコツです。やりすぎるとチル感が失われてしまうため、塩梅が大切です。

ステップ7:環境音やノイズをレイヤーする

Lo-Fi Hip Hopでは、環境音やノイズがよく使われます。これらは、リラックスした雰囲気、温かみ、そして楽曲に空間感を加えるために重要な要素となります。環境音の例としては、雨の音、雑踏の音、波打ち際の音、森林の音、レコードノイズなどがあります。これらのサウンドに深いリバーブをかけて背景レイヤーとして配置すると、楽曲に浮遊感のある空間と雰囲気を演出できます。

背景レイヤーの詳細については、ミキシングの記事を参照してください。

Cubaseにはループ&サンプル素材が大量に用意されており、シンバル音(シャーン)やスウィープ(プシュー)などのFX素材も利用できます。スウィープ音にLo-Fi感を出すには、外部プラグイン(iZotope Vinylなど) やCubase付属のdj-eq でザラザラ、こもった音に加工する方法があります。Vinylプラグインなどでは終始ノイズが入る場合があり、これをオートメーションでコントロールすることで、エンディングのピアノのみの部分など、特定の場所でノイズを際立たせる演出も可能です。

ステップ8:音質をLo-Fiに調整する(エフェクト処理)

Lo-Fi Hip Hopの独特なサウンドを作り出すには、音質を意図的に劣化させる、いわゆる「汚し系」の処理が非常に重要です。これは他のジャンルとは逆方向(低音質)を目指す処理と言えます。

主なエフェクト処理の方法は以下の通りです。

- EQ/フィルタリング: 低音と高音をカットして(例えば200 Hz以下と5K Hz以上を削る)、音を丸くし、温かみを持たせます。中音域を強調することでレコードのような質感を出そうとする場合もあります。Cubase付属のEQやdj-eq、Native InstrumentsのSOLID EQなどが利用できます。

- 歪み・サチュレーション・コンプレッション: 音にわずかな歪みやサチュレーション(アナログ機材を通したような飽和感)を加えて、アナログ感や埃っぽい質感を演出します。Cubase付属のQuadrafuzz、DaTube、MixConsoleのChannel StripのTapeまたはTube Saturation、Magneto II、Native InstrumentsのSUPERCHARGER、DIRT などが利用できます。

- ビットクラッシュ/サンプルレートリダクション: デジタル音源の解像度を意図的に落とします。Cubase付属のBitCrusher、Native InstrumentsのBITEなどが利用できます。設定を極端にすると、歪みやトランジェント(音の立ち上がり)の劣化につながるため、微妙な調整が重要です。

- ピッチモジュレーション/揺れ(ワウ&フラッター): 古いテープやレコードの再生速度のムラによる、ピッチの揺れをシミュレートします。Cubase付属のFX Modulator(Old Tape Recordプリセットなど)、Chorus、Flanger、またはVibratoなどが利用できます。VibratoではDEPTHで揺れ幅、RATEで揺れのスピードを設定します。ピッチ補正プラグインを非常に軽い設定で使うことでも、ピッチの不安定さやデジタルアーティファクト(音のノイズ)を加えることができます。

- ノイズ/クラックル/ハムノイズ: レコードのパチパチ音、テープヒスノイズ、電源ハムノイズなどの特定のノイズを加えます。Cubase付属のGrungelizerは、静電気ノイズ(NOISE)、レコードのクラックルノイズ(CRACKLE、回転数も選択可能)、EQによる劣化、ACハムノイズ(AC、50Hz/60Hz選択可能)などを追加できる代表的なプラグインです。マスタートラックに使用します。プリセット(LoFi 1, LoFi 2, Just A Little, Very Old Vinylなど)も用意されています。iZotope Vinyl (無償) も、Lo-Fiサウンド作成に有名で効果的なプラグインです。

- リバーブ: 深いリバーブをかけることで空間や雰囲気を加えます。特にボーカルなどに深めにかけて音をぼやけさせるのも手法です。Cubase付属のRoomWorksやNative InstrumentsのRAUMなどが利用できます。

これらのエフェクトは、適用する順番を変えることで異なる結果が得られます。また、これらのエフェクトチェーン全体をインストゥルメントトラックのインサートスロットに設定することもできますが、ドライ音とのバランスを調整しやすくするために、FXチャンネルに設定し、センドで送る方法がおすすめです。FXチャンネルのプリセクションにあるHigh-Cut/Low-Cutフィルターで帯域制限をかけるのも効果的です。

ステップ9:ミックスとマスタリング

Lo-Fi Hip Hopのミックスは、全体的に音量を抑え気味にするのがポイントです。全トラックのフェーダーを下げてから調整を始め、ギターやベルなど耳につきやすい音はさらに少し下げるなどしてバランスを取ります。マスタリングでは、マスタートラックにリミッター(raiserなど)を挿して全体の音圧を調整します。配布用データは、動画用などと比べて少し音量を抑え気味にすることもあります。

ステップ10:曲の構成と仕上げ

Lo-Fi Hip Hopの曲構成は、他のジャンルのようにドラマチックな展開をあまり多くせずトラックの抜き差しを中心に淡々と進めるものが多いです。曲の長さは比較的短く、長くても5分まで、短いものは2分強で終わることもあります。曲作りに慣れていないうちは、「最初静かに始まり、徐々にトラックを増やし、最後にまた静かに終わる」という構成にすると作りやすいです。例えば「フェイドアウトで終わらせない」ように作ると、曲の終わり方を工夫する引き出しが増えますよ。エンディングでピアノをリバースするなど、印象的な終わり方を工夫することもあります。動画BGMとしての利用を想定する場合、連続リピートさせてもリズム感が崩れないよう、

エンディングとオープニングに無音の小節を入れましょう。作業中に音がうまく発音されなくなることがあるため、MIDIトラックはオーディオに変換(レンダリング)すると安定します。最終的に全てオーディオ化してからアレンジする方法もあります。

完成した曲は、MP3などの形式で書き出します。プロモーションとして、完成した曲に合わせてシンプルな動画を作成することもあります。Davinci Resolveのような動画編集ソフトが利用できます。

作成サンプルはこちら👇

まとめ

これらのステップとテクニックを組み合わせることで、あなた独自のチルで温かみのあるLo-Fi Hip Hopサウンドを作り上げることができます。様々な要素やエフェクトの組み合わせを試して、理想のサウンドを探求してみてください!

Lo-Fi Hip Hopの制作に役立つCubase用のテンプレートなども販売されています。

Cubase用テンプレート(サードパーティー販売) ここをクリック

これらは学習ツールとしても活用できます。

また、Steinbergからは無料のLo-Fi Piano VSTインストゥルメント も提供されていますので、ぜひチェックしてみてください。

次の記事も、きっとあなたのお役に立ちます。気になる方はこちらからチェック!

マスタリング関連記事

最後まで読んでいただきありがとうございました。

独学できる人とは

DTMを独学できる人と、難しい人の特徴を整理したチェックリストを作成しました。自分がどちらに近いかを判断する参考にしてください。

スクロールできます

| 独学できる人の特徴 | 独学が難しい人の特徴 |

|---|---|

| 自分で調べる習慣がある(検索力・英語資料も活用できる) コツコツ続ける粘り強さがある 小さなゴールを設定して達成感を積み上げられる 手を動かしてコードを書き、試行錯誤を楽しめる 分からないときに質問できる(SNSやコミュニティ利用) 学んだことを整理・アウトプットする習慣がある | エラーやつまずきで挫折しやすい ゴール設定が曖昧で「どこから始めればいいか」迷い続ける 受け身で「正解を教えてほしい」と思いがち 学習の優先順位づけが苦手で継続できない 情報が多すぎて比較・選択できず混乱する 孤独に学ぶのが苦痛でモチベーションが下がる |

独学はちょっと難しいかも…

チェックリストで ‘独学はちょっと難しいかも…’ と感じた方も安心してください。

DTMは一人で悩むより、伴走してくれる環境に身を置くことでグンと成長できます。

もし効率的に学びたいなら、プロの講師がサポートしてくれる DTMスクール を活用するのも一つの方法です。