タグ

Cubaseで始める!初心者向けDTMミックスダウン実践ガイド

広告とAI生成素材が当ページに含まれています。

tetsu7017

tetsu7017ミックスって難しくて上手くいかない。そんな悩み、ありませんか?

この投稿の対象者

- CubaseでDTMを始めたばかりでミックスに自信がない初心者の方

この投稿を読むメリット

- 音量・定位・EQの基本を学び、曲の完成度をグッと高められるようになります

このブログ記事では、DTM初心者の方に向けて、Cubaseを使った楽曲のミックスダウン手順と、その際に押さえておきたい重要ポイントをわかりやすく解説します。

ミックスダウンは、あなたの楽曲をより魅力的に仕上げ、リスナーの心にしっかり届かせるための欠かせない工程です。

筆者tetsu7017が実践している方法がすべての正解ではありませんが、これまでの試行錯誤を通じて得たノウハウを凝縮しています。この記事を参考に、Cubaseでのミックススキルを一歩ずつ高めていきましょう。

クリックして読める「目次」

ミックスダウンの基本手順

ミックスダウンとは、複数のトラックの音量バランス、定位、音質などを調整し、一つのステレオファイルに書き出す作業のことです。

以下の手順は、一般的なミックスダウンの流れをCubaseでの作業に落とし込んだものです。

1. 準備と整理

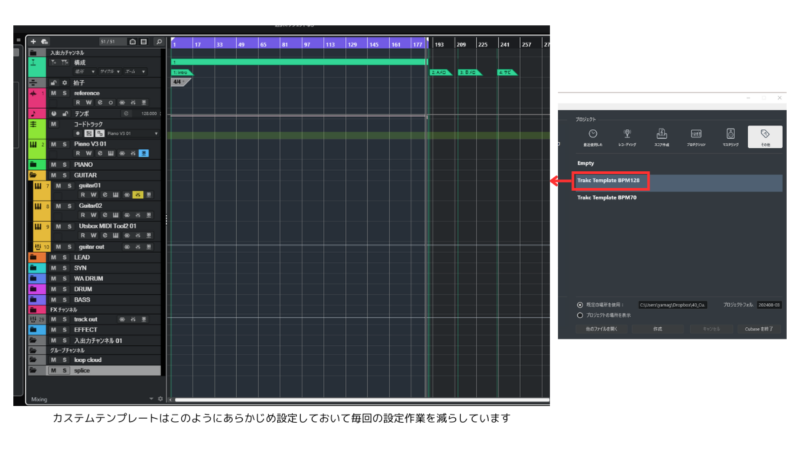

ミックスを始める前に、Cubaseプロジェクトを整理し、作業効率を高めます。

- 各トラックに楽器名やパート名などの分かりやすい名前を付けます。例:「Kick」「Snare」「Vocal」など。

- 楽器の種類ごとにトラックをグループ化します。例えば、ドラムトラックを一つのグループチャンネルにまとめます。

- トラックに色を付けたり、並び替えたりして、視認性を高めます。

- 使用しないトラックや無音部分をカットし、プロジェクトを軽くします。

- 必要に応じて、ノイズ除去やピッチ補正などの処理をこの段階で行います。必要に応じて、ノイズ除去(例:iZotope RX, Waves NS1, Cubase内蔵機能)やピッチ補正(例:Auto-Tune, Melodyne, Cubase内蔵VariAudio)などのツールを活用しましょう。ただし、過剰な処理は音の自然さを損なう可能性があるため注意が必要です。

2.音量バランスの調整

まず、各トラックの音量を適切に設定し、楽曲全体のバランスを整えます。特に、ボーカルや主要な楽器が明瞭に聞こえるように調整しましょう。全トラックのフェーダーを下げた状態から、キックの音量を調整し始め、他のパートをそれに合わせていくと良いでしょう。

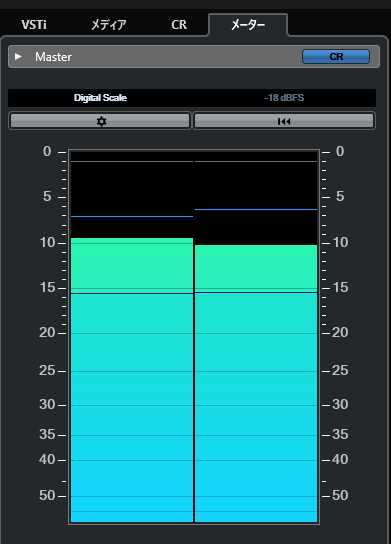

マスタートラックがクリッピング(0dB超え)しないように、ピークが約-3dBFS~-6dBFS程度に収まっているのが理想です。

CubaseのマスターアウトにはTrue Peak用標準メーター(MixConsole右端の“Master Meter”)があります。各楽器の音量バランスを適切に調整し、ボーカルや主要な楽器が明瞭に聞こえるようにします。音量バランスはミックスにおいて最も重要な要素の一つです。

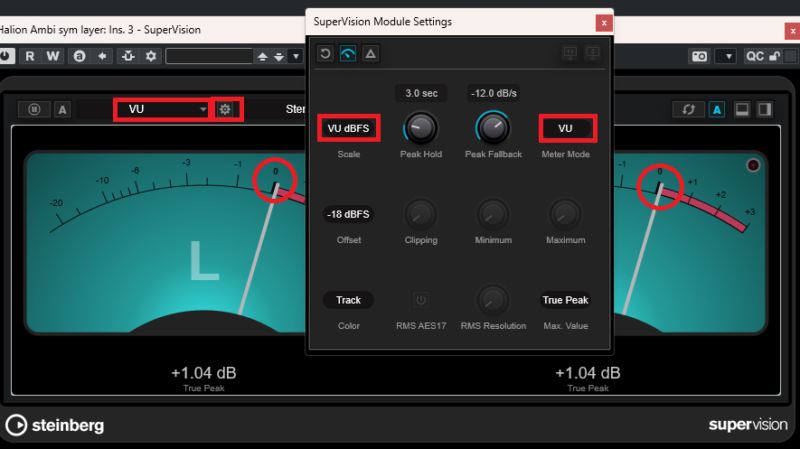

【補足】付属の「SuperVision」プラグインにVUモジュールがあるため、Stereo OutやControl RoomのInsertに挿せばVUメーター表示が可能です。モジュール設定で「VU dBFS」を選び、必要に応じて0 VU=−18 dBFSに校正します。

校正手順

- Stereo Out(またはControl Room)にSuperVisionをインサート。

- SuperVisionの「+」で「VU」追加→歯車(Module Settings)→Scaleを「VU dBFS」、Meter Modeを「VU」に。

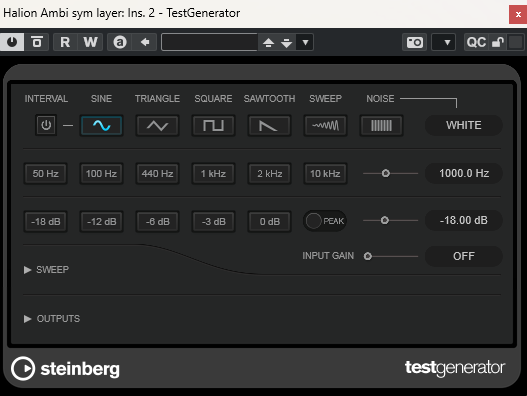

- 校正:直前段にTestGeneratorを挿し1kHz/−18 dBFSを出力。VUが0付近を指せば0 VU=−18 dBFSで一致。

- ずれる場合は「Level」モジュール側でOffset等で表示を合わせる(VUスケール自体はOffset非対応)。

2.パンニング(定位)設定

次に、各楽器やボーカルを左右のスピーカーの間に配置し、ステレオイメージを作り出すことで、楽曲に広がりと奥行きを与えます。

キックやベースなど、楽曲の土台となる楽器は中央に配置するのが基本です。ギターやバッキングボーカルなどは左右に振ることで、音の分離が良くなります。パンニングがされていないミックスは、音が単調になり、聴感上不快になる可能性があります。

tetsu7017

tetsu7017バンドやオーケストラの楽器配置を参考にすると、

自然な広がりが出ますよ。

3.EQ(イコライザー)処理

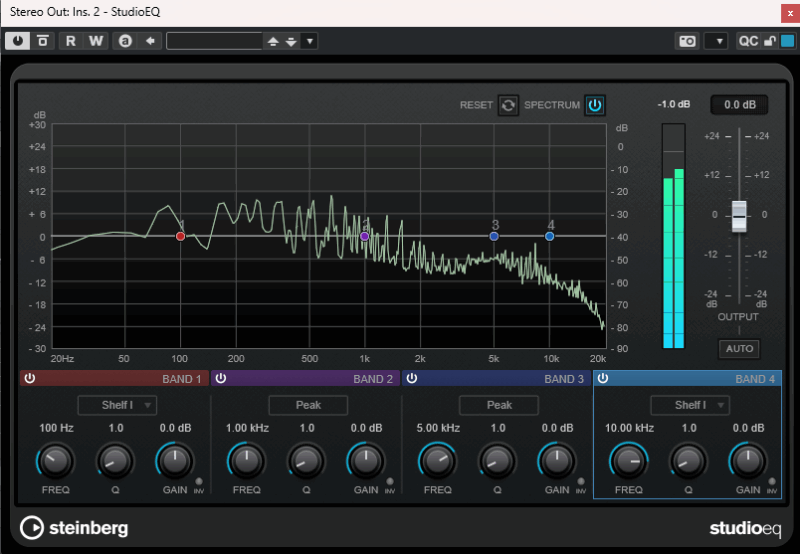

EQ(イコライザー)は特定の周波数帯域の音量を調節できるエフェクターであり、音の干渉を防ぎ、音の濁りをなくし、ミックス、マスタリングなどで頻繁に利用されます。

EQを理解することは、楽曲制作への理解を深め、楽曲のクオリティを上げることにつながります。

Cubaseには、パラメトリックイコライザーなど、周波数、Q値(帯域幅)、ゲイン(音量増減)などのパラメーターを自由にコントロールできるEQが搭載されています。Studio EQなどもその一つです。

スペクトラムアナライザーを活用して、音に含まれる周波数を視覚的に確認しながらEQ処理を行うことも有効です。

最終的な判断は耳で行うことが最も重要です。

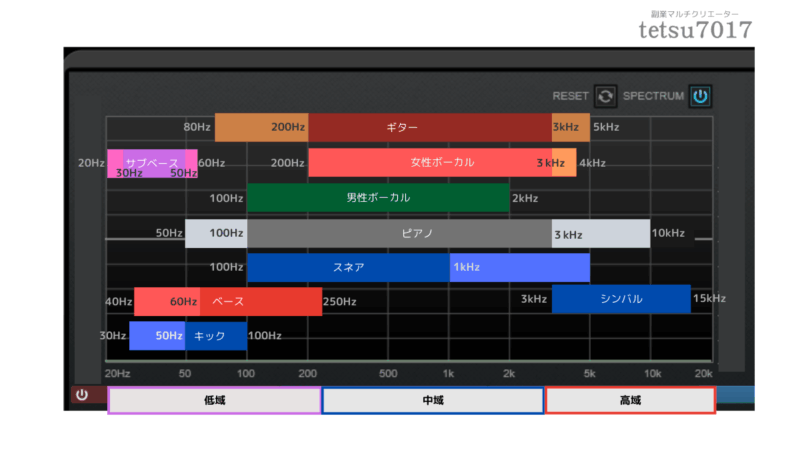

各楽器はそれぞれ独自の周波数帯域を持っています。

周波数帯域が似ている楽器同士を使用する場合、マスキング(一方の音が聞こえづらくなる現象)が起きやすいため、EQを使って各楽器の周波数帯域の住み分けを行います。

キック(バスドラム)は2kHz辺りを少しブーストしてアタックを強調すると上手くいくことが多いです。

ベースはキックとの棲み分けを意識しつつ、40〜80Hzのボトムや80〜200Hzのキャラ立ちを調整します。

ボーカルは250〜900Hzの「こもり」をカットし、2〜4kHzを軽くブーストして明瞭さを出すのが一般的な処理です。

ただし、闇雲にEQをするのではなく、「調整する前に何を目的としているのか」を意識することが重要です。

キックとベースなど、低音域を担当する楽器の周波数帯域がぶつからないように、EQで調整することが重要です。

例えば、ベースを優先する場合は、キックの90Hz以下をカットします。

不要な低音域をカットするローカットは、ミックスをクリアにするための基本的なテクニックです。

特に、キックやベース以外のトラックで100Hz以下の低音をカットすると効果的です。

ハイハットやボーカルのサブベースなどを取り除くことで、ミックス全体のクリアさを向上させることができます。

EQの基本帯域一覧

- 20〜60Hz(サブベース)

- 超低域。体で感じる振動。キックやベースに使用。過剰だと濁る。

- 60〜250Hz(ベース)

- 低域の厚みや温かみ。音に重みを加えるが、重なりやすく混濁の原因にも。

- 250〜500Hz(ロー・ミッド)

- 「こもり」の原因となりやすい帯域。整理するとクリアになる。

- 500Hz〜2kHz(ミッド)

- 人の耳に敏感な帯域。ボーカルやメロディーが通る部分。

- 2kHz〜4kHz(プレゼンス)

- 音の輪郭や明瞭さを左右。上げすぎると耳が疲れる。

- 4kHz〜6kHz(ハイ・ミッド)

- アタック感や抜けに関与。ドラムのスネアやギターの歯切れに影響。

- 6kHz〜20kHz(高域〜エア)

- 空気感やきらびやかさ。上げると華やかに、下げると落ち着く。

EQ(イコライザー)の基本帯域一覧とは、音の周波数ごとにどんな役割や音質的特徴があるかをまとめたガイドです。ミックスやマスタリングでの音作りに欠かせない参考情報です。この一覧を基にEQ処理を行うと、音が整理されてバランスの良いミックスが可能になります。

TIPS その1

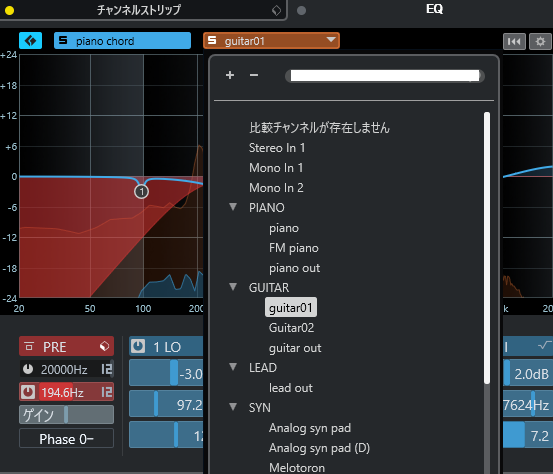

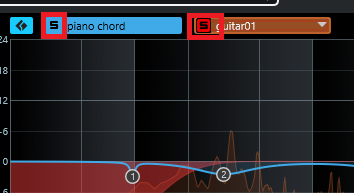

TIPS その2

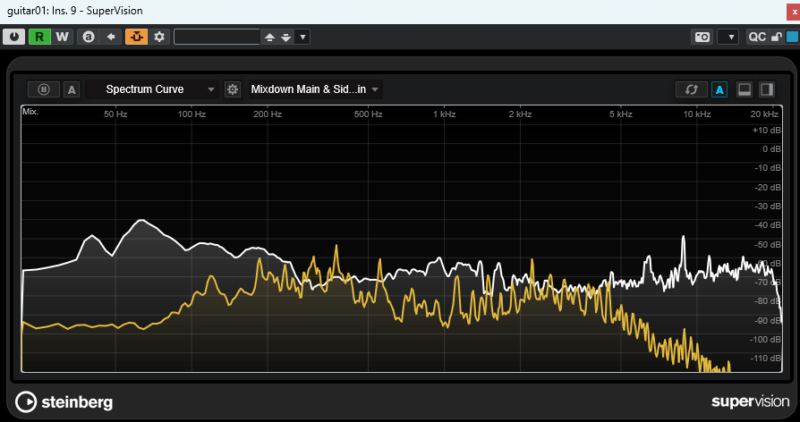

SuperVisionのSpectrum Curveでサイドチェインを使うと重ね合わせができます。

4.ダイナミクス処理(コンプレッサー等)

コンプレッサーなどのダイナミクス処理ツールは、音量のばらつきを抑え、サウンドに安定感と迫力を与えます。

ボーカルやドラムなど、音量差が大きいパートにコンプレッサーをかけるのが一般的です。

打楽器系のトラックは、最初の音量が大きい場合があるので、コンプレッサーで音を潰すことで、後で音圧を上げやすくなるというメリットがあります。

ただし、過度なコンプレッションはダイナミクスを失わせ、平坦な音になるため注意が必要です。

EQの後にコンプレッサーをかけるのが基本的な順序とされています。

これをFXチェーンプリセットとして保存しておくのも効率的な方法です。

サチュレーション(Sat)プラグインをストリップインサートして、音の尖った部分を潰すテクニックもありますが、かけすぎには注意しましょう。パラレルコンプレッション(ミックスノブで原音と圧縮音をブレンドする手法)を用いると、自然なパンチ感を与えることができます。

アタックを強調したい場合には、トランジェントデザイナーなどのプラグインを使用すると、初心者でも比較的容易に調整できます。

関連記事

コンプレッサーの使い方を詳しく説明しています

Cubaseのコンプレッサーを基本から比較まで網羅。Cubase付属コンプの特徴と設定目安を具体的数値で解説し、自然さを保つパラレルも紹介します。

5.エフェクト適用(リバーブ・ディレイ)

リバーブやディレイなどの空間系エフェクトは、楽曲に奥行きや広がりを加えるために使用します。ボーカルやスネアに短めのホールリバーブを薄くかけることで、自然な広がりを出すことができます。かけすぎるとミックスが濁る原因になるため、ソロで聴くと残響が感じられる程度に留めるのがコツです。

ドラムには最初からエフェクトを入れることもあります。チャンネルストリップのEQやコンプレッサー(コンプ)は一般的ですが、リバーブなどの空間系を最初から使用する場合もあります。特にリバーブはドラムの音に自然な広がりを与え、ディレイはリズム感を強調するために使われることがあります。

6.モノラルチェック

ミックスダウンが完了したら、モノラル環境で再生し、音のバランスが崩れていないかを確認することが重要です。ステレオ効果が強すぎると、モノラル再生時に特定の音が聞こえにくくなることがあります。

7.リファレンストラックとの比較

目指す音質やジャンルに近いプロの楽曲(リファレンストラック)と比較し、自身のミックスのクオリティを客観的に評価しましょう。音量バランスや周波数分布などを比較することで、改善点を見つけやすくなります。

リファレンスの詳細については、リファレンスをCubaseに導入する方法の記事やリファレンスを効率的に比較する方法の記事を参照してください。

ミックス時の注意ポイント

より良いミックスを行うためには、以下の点にも注意しましょう。

- オートメーションの活用: 楽曲の展開に合わせて、音量やエフェクトなどを細かく変化させるオートメーションを活用することで、ダイナミクス豊かなミックスを作ることができます。Cubaseのオートメーション機能を活用しましょう。例えば、ボーカルのサビの部分で音量をわずかに上げるなどの調整を行います।

- マスターバス処理: ミックス全体をまとめるために、マスタートラックに軽いEQやコンプレッサーをかけることがあります。ただし、過剰な処理は避け、バイパス機能を使って処理の有無による影響を慎重に確認しましょう。

- 複数の再生環境での確認: 異なるスピーカー、ヘッドフォン、カーステレオなど、様々な再生環境でミックスを確認し、バランスや音質に問題がないかチェックしましょう。ヘッドフォンだけでなく、できる限りスピーカーを使ってミックスすることが推奨されています。

- 耳のリフレッシュ: 長時間ミックス作業を続けると、耳が疲れて判断力が鈍ってしまいます。適度に休憩を取り、耳を休ませるようにしましょう。

- プラグインの過剰な使用を避ける: プラグインを多用すると、ミックスが濁ってしまうことがあります。特にマスターバスでの過剰な処理は避け、必要な処理に絞るようにしましょう。初心者は、歪み系のエフェクトよりもクリーンな処理を優先すると良いでしょう。

FAQ

Cubaseで「近く・少し遠く・遠く」といった音の距離感(奥行き)を表現する方法を教えてください。

プロのミックス技術で以下のようなレイヤー処理を行います。

距離感の演出方法(レイヤー構成)

① 近くの音(Front Layer)

- EQ:高域・中域をしっかり残す

- リバーブ:ほとんどかけない or Early Reflectionsのみ

- パン:中央 or やや左右

- 音量:大きめでクリア

② 少し遠くの音(Middle Layer)

- EQ:少し高域をカット(空気感を薄める)

- リバーブ:少し広めのリバーブを追加

- Pre-Delay:短め(10〜20ms)

- 音量:やや小さく

③ 遠くの音(Back Layer)

- EQ:高域と低域を削ってこもった感じに

- リバーブ:深めで空間を感じさせる(ホール系など)

- Pre-Delay:0〜10ms(反射音がすぐ返ってくる感じ)

- ステレオ幅:広くすると空間が広がる

- 音量:小さめ

使用するCubase内プラグイン例

- REVerence:リアルな空間を再現可能なIRリバーブ

- Frequency EQ:詳細なEQカットで質感調整

- MixConsoleのSend/Return:距離感のあるリバーブ専用バスを作成して複数トラックで共有

補足テクニック

- 「近い音はドライ、遠い音はウェット」が原則

- トラックごとにリバーブの量や種類を変える

- 「Monoっぽい=近く」「Stereo感=遠く」と捉えると効果的

曲が薄く聞こえるので華やかにしようと音を足すと、今度はごちゃごちゃに聞こえてしまいます。どうすれば「華やかさ」を出せますか?

ただ音を重ねるだけでは、音がぶつかり合って混沌とした印象になってしまいます。華やかさを演出するには、以下のような「音の整理整頓」が重要です:

- EQで帯域を整理する:各楽器が主に鳴っている周波数帯を把握し、ブーストやカットを行って役割を明確化しましょう。

- パンニングで左右に配置:左右に振り分けることで空間が広がり、音が重ならずクリアに聞こえるようになります。

- 音量と定位のバランス調整:主役・脇役を意識して音量を調整することで、自然な立体感が生まれます。

- 装飾音の選び方:シンセパッドや上モノなど、空間を彩る音は「引き算」で選びましょう。多すぎると逆効果です。

丁寧に整理すれば、音数を増やさなくても十分に「華やか」なサウンドは実現できます。

より良いミックスのために

- 明確な目標を設定し、リファレンストラックを活用する: ミックスを始める前に、どんなサウンドを目指すかを明確にイメージし、リファレンストラックを参考に方向性を定めることが大切です。

- 良い素材を用意する: ミックスの品質は、元となる録音や打ち込みのクオリティに大きく依存します。

- リスニング環境を整える: 正確な音を把握できるリスニング環境を整えることは、良いミックスの基本です。

- EQとコンプの基礎を学ぶ: EQで周波数を整理し、コンプでダイナミクスを整えることは、ミックスの根幹となる技術です。

- FXチェーンプリセットを活用する: よく使うエフェクトの組み合わせは、FXチェーンプリセットとして保存しておくと、作業効率が向上します。

ミックスがめんどくさい、難しいと感じる方へ

ミックス作業を自動化できるプラグインに「Neutron」があります。使えば大幅に時短できそうですが、筆者はまだ所有していません。いずれ導入を検討するかもしれません。

一方で、自動マスタリング用の「Ozone 11」はすでに使用中です。手軽に仕上げを整えられるので重宝しています。

出典

まとめ

Cubaseでのミックスダウンは、

音量バランス、パンニング、EQ、ダイナミクス処理、空間系エフェクトといった基本的な手順を理解し、

複数の再生環境で確認しながら、リファレンストラックと比較することが重要です。

焦らず一つ一つの工程を丁寧に行うことで、あなたの楽曲は飛躍的に向上するでしょう。

ぜひ、この記事で学んだ知識を活かして、Cubaseでのミックスを楽しんでください!

次の記事も、きっとあなたのお役に立ちます。気になる方はこちらからチェック!

マスタリング関連記事

最後まで読んでいただきありがとうございました。

独学できる人とは

DTMを独学できる人と、難しい人の特徴を整理したチェックリストを作成しました。自分がどちらに近いかを判断する参考にしてください。

スクロールできます

| 独学できる人の特徴 | 独学が難しい人の特徴 |

|---|---|

| 自分で調べる習慣がある(検索力・英語資料も活用できる) コツコツ続ける粘り強さがある 小さなゴールを設定して達成感を積み上げられる 手を動かしてコードを書き、試行錯誤を楽しめる 分からないときに質問できる(SNSやコミュニティ利用) 学んだことを整理・アウトプットする習慣がある | エラーやつまずきで挫折しやすい ゴール設定が曖昧で「どこから始めればいいか」迷い続ける 受け身で「正解を教えてほしい」と思いがち 学習の優先順位づけが苦手で継続できない 情報が多すぎて比較・選択できず混乱する 孤独に学ぶのが苦痛でモチベーションが下がる |

独学はちょっと難しいかも…

チェックリストで ‘独学はちょっと難しいかも…’ と感じた方も安心してください。

DTMは一人で悩むより、伴走してくれる環境に身を置くことでグンと成長できます。

もし効率的に学びたいなら、プロの講師がサポートしてくれる DTMスクール を活用するのも一つの方法です。