タグ

モード中心に学ぶ!キー・スケール・コードのつながりを徹底解説

広告とAI生成素材が当ページに含まれています。

この投稿の対象者

- 音楽理論の基本を整理したい初心者

- 「キー」「スケール」「モード」「コード」の違いに混乱している人

- 作曲やアドリブで“モード”をどう使うか知りたい人

この投稿を読むメリット

- モードとスケールの違いが具体例で理解できる

- 各モードの特徴と使いどころがわかる

- コード進行とモードの関係が見えるようになり、演奏や作曲がスムーズになる

音楽を聴いたり演奏したりしていると、「キー」「スケール」「モード」「コード」といった言葉を耳にするものの、実際どう関係しているのか分かりにくいと感じたことはありませんか?

本記事では、筆者自身が抱いていた「モードって何?」「スケールとの違いは?」という疑問を出発点に、これら4つの要素のつながりをやさしく整理して解説します。モードを中心に、曲の構成や雰囲気がどう変化するのかを理解すれば、音楽理論の世界が一気にクリアになります。理論が苦手な方でも、読み進めるうちに“音の設計図”が見えてくるはずです。

クリックして読める「目次」

1. 曲の「住所・地図」を決める【キー (Key)】

まず、楽曲の土台となるのが「キー(調)」です。

キーとは、曲の中で「中心となる音(主音)」と「その音を基準にした音階(スケール)」を示す概念です。キーは、メロディやコード、和声のまとまりや方向性を決める、いわば「音楽的な住所・地図」のような役割を持っています。

- 例:キーCメジャー C(ド)が中心となり、Cメジャースケール(ドレミファソラシ)が主に使われます。キーが決まると、その曲に使えるスケールやコード進行(C、F、Gなどが主要なコードになりやすい)が自然に定まります。

キーは「音楽の地図」

- キーは、メロディ・コード・和声のまとまりや方向性を決める音楽的な住所・地図のような役割を持っています。

- 「キーを変える(転調)」は、基準となる音や音階全体を別の高さに移すことを意味します。

2. キーの道順を定める【スケールとモード】

キーが決まったら、次にそのキーの中で使える音の集合である「スケール(音階)」が定まります。

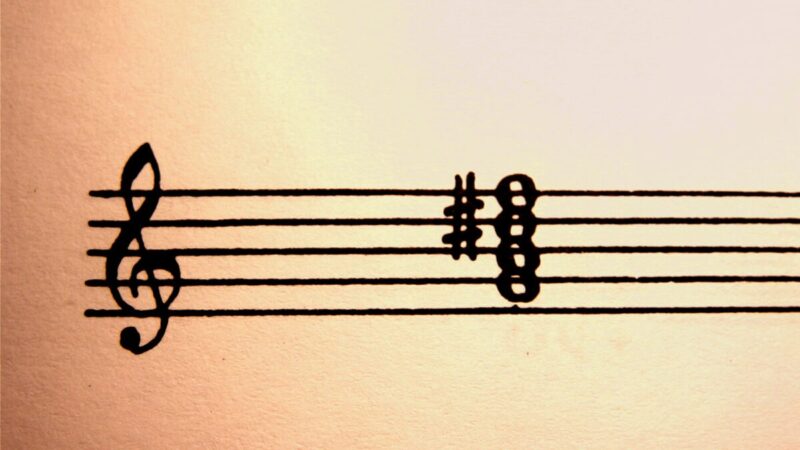

そして「モード(旋法)」とは、一言でいえば「スケールのスタート位置(音階の主音)」を変えた響きのバリエーションのことです。

モードは、スケールの「起点」と「終止音」を意識すると決まります。音階を構成する音そのものは同じでも、どこをスタート(主音)にするかによって、響きや雰囲気が大きく変わるのです。

- 具体例:Cメジャースケール(C D E F G A B)の場合

- Cを起点にすれば:Cアイオニアン(通常のメジャースケール)

- Dを起点にすれば:Dドリアン

- Fを起点にすれば:Fリディアン

モードとスケールの違い

- 「スケール」は単に音の並び方の総称、「モード」はその並びの基準音を変えた「バリエーション」と言えます。

- そのため、教会旋法(アイオニアン、ドリアン…)は全て「〜スケール」とも呼ばれます(例:アイオニアンスケール=メジャースケール、エオリアンスケール=ナチュラルマイナースケール)。

代表的なスケールの種類

- メジャースケール(長音階)

一番ポピュラーで、「ドレミファソラシド」。「アイオニアン・スケール」とも呼ばれ、明るい曲調になります。 - ナチュラルマイナースケール(短音階)

長音階の第3、第6、第7音を半音下げた配列。暗い曲調になるのが特徴。エオリアンスケールとも呼びます。 - ハーモニックマイナースケール

ナチュラルマイナーの第7音だけを半音上げたスケール。和声的な機能を強調できます。 - メロディックマイナースケール

ハーモニックマイナーの第6音と第7音両方を上げたもの。旋律(メロディ)をより自然にするため使われます。 - ペンタトニックスケール

5音構成。メジャー系(4・7番目を省略)、マイナー系(2・6番目を省略)など、ロックやポップス・民族音楽で頻繁に使われます。 - モードスケール(教会旋法)

メジャースケールの各音を起点として作る7種(ドリアン、フリジアン、リディアン、ミクソリディアン、ロクリアン など)。独特の雰囲気が出せます。

tetsu7017

tetsu7017ややこしいですが、どれも「○○スケール」と呼ばれるので、モードもスケールの一種として覚えてOKです。

クロマティックスケール

12音すべてを含む半音階。クラシックや現代音楽、モダンジャズなどで使われます。

- ブルーススケール

ペンタトニックに♭5音(ブルーノート)を加え、ブルース特有の味を出すスケールです。 - ホールトーンスケール、ディミニッシュスケール、ジプシースケールなど、さらに細かく分けると数十種類以上の特殊スケールも存在します。

メジャースケール・マイナースケール、ペンタトニック、教会旋法(モード)、ブルーススケールなどが、特に実用頻度の高いスケールです。

モードの種類(メジャースケールのチャーチモード)

- Ionian(イオニアン)

- 明るく安定した響き。一般的なメジャースケールに相当し、ポップス、童謡やクラシックの基本。

- Dorian (ドリアン)

- マイナー調だが少し明るさがあり、ジャズやファンクに多用される。ケルト音楽。クールで都会的な印象。

- Phrygian(フリジアン)

- 情熱的でエキゾチック、スペイン風の響き。フラメンコなどに見られる。メタルにも使用。

- Lydian(リディアン)

- 浮遊感と神秘性があり、映画音楽やアンビエントにも使われる。夢のような明るさ。

- Mixolydian(ミクソリディアン)

- ブルージーで開放的。ロックやブルース、フォークで頻出。力強さと自由な感覚をもたらす。

- Aeolian(エオリアン)

- 一般的なナチュラルマイナー。哀愁や内省的な雰囲気を持つ。

- Locrian(ロクリアン)

- 不安定で緊張感があり、実用例は少ないが、前衛的な表現に用いられる。

7つのモードの覚え方

「I Don’t Particularly Like Modes A Lot」(モードはそんなに大して好きではない)という文章でメジャースケール上での順番を覚えることができます。

モードに関するFAQ

メロディックマイナーで、基音を変えたらアイオニアンスケール、ドリアンスケールとなるのでしょうか?

メロディックマイナースケールも「モード(派生スケール)」を持ちますが、そのモードの名前や性質はメジャースケール(アイオニアン、ドリアンなど)とは内容が異なります。

- 結論:

メロディックマイナーを基音(スタート音)をずらして弾いても、アイオニアンやドリアンといった「メジャースケール由来のモード名・構造」とは一致しません。メロディックマイナー独自のモード群になります。

詳細

- メジャースケール:アイオニアン→ドリアン→フリジアン→リディアン→…の7モードがあります。

- メロディックマイナー:独自の「メロディックマイナーモード」と呼ばれる7つの派生モードが存在しますが、アイオニアンやドリアンとは構成音や響きが異なります。

- たとえばCメロディックマイナーで

- 1番目(Cから)のモード→Cメロディックマイナー

- 2番目(Dから)のモード→ドリアン♭2

- 3番目(E♭から)のモード→リディアン♯5

- …など。

メロディックマイナーのモードは特殊な名前と構造になっています。

つまり「メロディックマイナーを基音移動させても、アイオニアンやドリアンにはなりません」。必ず“メロディックマイナー由来のモード”になります。

ということはすべてのスケールでモードがあり、それぞれ違うモードになるのですか?

結論として、全てのスケール(メジャースケール、メロディックマイナースケール、ハーモニックマイナースケールなど)が「モード=基音をずらした派生スケール」を持ちますが、各スケールごとにモードの構造や名前は異なり、完全に同じにはなりません。

実際の違い

- メジャースケールには「アイオニアン」「ドリアン」「フリジアン」など7つのチャーチモードがあります。

- メロディックマイナーは「ドリアン♭2」「リディアン♯5」「リディアン♭7」「オルタード」など、独自の7モードがあり、それぞれ響きもコード対応も異なります。

- ハーモニックマイナー、ハーモニックメジャーにも、基音を変えることでそれぞれ独自の7モードができます。

まとめ

どのスケールも「基音(スタート音)」を変えることで、そのスケール特有の派生モードが生まれます。ただし、それぞれのスケールから生じるモードの個性・響き・名称は違うので、まったく同じモードになることはありません。

各スケールのモードごとの「性格・雰囲気」には目安となる典型的な傾向はありませんか?

各スケールのモードごとの「性格・雰囲気」には目安となる典型的な傾向があり、どんなスケールでも「シャープ(#)」が多いほど明るく、「フラット(♭)」が多いほど暗い、という一般則が通用します。

汎用ルール

- モードの番号が進むほど(1から7へ)、暗くなる方向に向かう傾向。

- #が付く(増音度数あり)は「より明るく」、♭が増えると「より暗く」、不安定な印象が強まる。

- マイナー系(3度、6度、7度が♭):哀愁やクール、民族的な雰囲気。

- メジャー系(3度、7度が長):明るく安定感、安心感。

他スケールでも同じ法則

- メロディックマイナー、ハーモニックマイナーなどでも、同じ音程規則で「明るさ⇄暗さ」「安定⇄不安定」の感覚がモードごとに現れます。

ナチュラルマイナースケールのモードとメジャースケールもモードは起点は異なるが呼び名が同じになりませんか?そして雰囲気も同じになるのでは?

おっしゃる通り、ナチュラルマイナースケール(自然短音階)は、メジャースケール(長音階)の6番目の音から始めると同じ構成音を持ちます。モード名も同じ「エオリアン」になり、雰囲気も一致します。

詳細

- 例えばCメジャースケール(C D E F G A B)をAから始めて並べると、Aナチュラルマイナースケール(A B C D E F G)=Aエオリアンとなります。

- この関係は「平行調」と呼ばれ、同じ音を使ってもスタートが違う(C=明るい、A=暗い)だけで、響きや雰囲気はそのモードごとに変わります。

- エオリアン(ナチュラルマイナー)は、メジャースケールの6番目を基準にした「モード」であり、両者の雰囲気・音の並びは一致します。

まとめ

- ナチュラルマイナースケール=メジャースケールのエオリアンモード

- 同じモード名(例:エオリアン、ロクリアンなど)で起点が異なるだけなので、雰囲気や性格も同じになる

このようにメジャースケールとナチュラルマイナースケールはモードの観点で「名前も雰囲気も重なる」部分がある、という認識で正解です。

3. 曲の流れと和音【コードとコード進行】

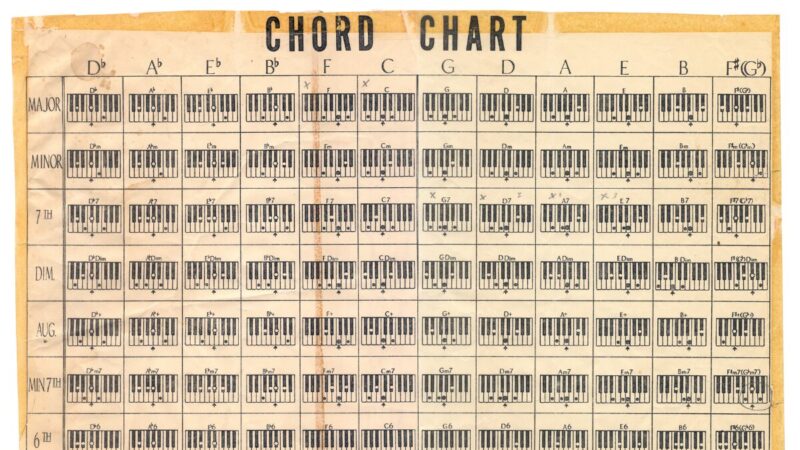

コードは、キーの基準音階(スケール)を元に作られた和音です。

そしてコード進行とは、そのコードが時間と共に変化していく流れのことを指します。

4. 実践編:コード進行とモードの2つのアプローチ

キーが決まり、そのキーからコードが作られてコード進行が流れていくとき、メロディやアドリブで使うモード/スケールをどう扱うかには、主に2つの考え方があります。

アプローチ①:1つのスケールで全体を通す(クラシック、ポップス、ロックなど)

この考え方では、曲のキーが決まれば、コード進行が変化しても、基本的にそのキーの持つ1つのスケールでメロディやソロを通します。

- 特徴: キャッチーな歌ものやシンプルなポップスでは、この「1つのスケールで通す」パターンが多いです。ロック、ファンク、AORなども同様です。

- 適用条件: コードがダイアトニック(元のスケールの音のみで作られている場合)で構成されているなら、1つのスケールで通しても全く問題ありません。

アプローチ②:コードごとにモード(スケール)を切り替える(ジャズ、フュージョンなど)

これは「コード・スケール」理論とも呼ばれ、進行する各コードごとに、そのコードに最も合ったモードやスケールを選んで当てはめていくやり方です。

具体例

Dm7→G7→CMaj7というコード進行があった場合、

- Dm7の部分では Dドリアン(D, E, F, G, A, B, C)

- G7の部分では Gミクソリディアン(G, A, B, C, D, E, F)

- CMaj7の部分では Cアイオニアン (C, D, E, F, G, A, B)

というように、モードを切り替えながら演奏します。

特徴

一般的なジャズやフュージョン、現代音楽のインプロバイズ(即興演奏)などでこの考え方がよく使われます。各コードの「響き」を強調するため、メロディやソロが「コードごとにキャラクターが変わる」感じが出ます。特に転調やノンダイアトニック(スケール外のコード)が出てきた時に、このスケール/モード切り替えを意識することが一般的です。

スケールやコード進行が苦手な方へ

頭がパニックになりそう…そんな経験、ありませんか? 大丈夫です。 筆者も最初は音楽理論(スケールやコード進行)がちんぷんかんぷんで、曲作りどころではありませんでした。実は、DTM初心者の多くが同じ壁にぶつかります。わからなくて当然なんです。

でもご安心ください。音楽理論が苦手でも 「なんとかなる!」 と感じられる方法はちゃんとあります。今回はスケールやコード進行に悩む方に向けて、安心して曲作りを始められる 2つのアプローチ をご紹介します。

1便利なプラグイン「Scaler 3」を活用する

DTM初心者にまず試してほしいのが、作曲支援プラグインの 「Scaler 3」 です。Scaler 3は、制作中の楽曲のキー(調)やスケールを自動で判別し、曲に合ったコードを提案してくれる便利なソフトです。音楽理論が苦手な方でも、アップデートされたScaler 3なら直感的にコード進行を作成できるためおすすめです。

難しい理論を今すぐ全部覚えなくても、このツールを使えば「とりあえずこんな感じのコード進行で曲を作ってみる」ことがすぐに実践できます。

しかもScaler 3には14日間の無料トライアル版が用意されているので、今すぐ導入してその効果を試してみることも可能です。

あわせて読みたい

Scaler 3レビュー|コード進行の悩みが一瞬で消える作曲ツール【初心者〜中級者の必須プラグイン】

Scaler 3の評判・弱点・使いこなしポイントを徹底解説。コード進行づくりを効率化したいDTM初心者〜中級者に最適な作曲支援プラグインの実力や、UIの複雑さ・プリセット頼りの懸念への実体験ベースの考察もまとめています。

2.本格的にスクールに通う(無料体験あり)

もう一つのアプローチは、思い切って DTMスクール に通ってみることです。独学では理解しにくいスケールやコードの基礎も、プロの講師からマンツーマンで教われば驚くほどスムーズに身につきます。例えばオンラインの Music Hearts(ミュージックハーツ) なら、現役プロの講師があなたのオリジナル曲制作を徹底サポート。初心者でも段階的にスキルアップし、学んだことをすぐ曲作りに活かせます。

音楽理論やDTMの基礎からMIX・マスタリング、曲の発信方法まで総合的に学べるので、「何から始めればいいの?」という状態でも安心してスタートできます。実際、一人で勉強していてつまずきがちな理論の壁も、現役プロからの個別指導で独学の壁を突破できます。

Music Heartsでは無料体験レッスンも実施しているので、まずはプロのレッスンを気軽に試してみてください。きっと「目からウロコ」の学びが得られるはずです!

あわせて読みたい

Music Hearts(ミュージックハーツ)の評判を「現役設計エンジニア」が解析|独学の公差を埋める”構造”とは?

現役IT機器設計エンジニア(チームリーダー)がオンラインDTMスクール「Music Hearts(ミュージックハーツ)」を徹底検証。口コミの真偽を、設計審査(DR)の視点で「カリキュラムの構造」と「学習効率」から解析します。独学で伸び悩むCubaseユーザー視点のメリットも解説。

まとめ

モードはスケールの起点”と“終止音”を意識すると決まります。コード進行の各コードに応じて、コードの根音を始まりや終わりに使うと、その局面で対応するモードの色が強くなります。

曲全体で「モードを1つで通す」場合もあれば、「進行ごとに使い分ける」場合もあるため、どちらかに決めきりではなく、楽曲やジャンル、狙いたい響きによって柔軟に使い分けるのが一般的です。

tetsu7017

tetsu7017柔軟な使い分けが重要ですね。

次の記事も、きっとあなたのお役に立ちます。気になる方はこちらからチェック!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

独学できる人とは

DTMを独学できる人と、難しい人の特徴を整理したチェックリストを作成しました。自分がどちらに近いかを判断する参考にしてください。

スクロールできます

| 独学できる人の特徴 | 独学が難しい人の特徴 |

|---|---|

| 自分で調べる習慣がある(検索力・英語資料も活用できる) コツコツ続ける粘り強さがある 小さなゴールを設定して達成感を積み上げられる 手を動かしてコードを書き、試行錯誤を楽しめる 分からないときに質問できる(SNSやコミュニティ利用) 学んだことを整理・アウトプットする習慣がある | エラーやつまずきで挫折しやすい ゴール設定が曖昧で「どこから始めればいいか」迷い続ける 受け身で「正解を教えてほしい」と思いがち 学習の優先順位づけが苦手で継続できない 情報が多すぎて比較・選択できず混乱する 孤独に学ぶのが苦痛でモチベーションが下がる |

独学はちょっと難しいかも…

チェックリストで ‘独学はちょっと難しいかも…’ と感じた方も安心してください。

DTMは一人で悩むより、伴走してくれる環境に身を置くことでグンと成長できます。

もし効率的に学びたいなら、プロの講師がサポートしてくれる DTMスクール を活用するのも一つの方法です。