タグ

USB MIDIキーボードの遅延・レイテンシー対策:ASIOバッファ設定ガイド

広告とAI生成素材が当ページに含まれています。

最初に結論

ASIOバッファーサイズ調整するとUSBMIDIキーボードの音の遅延が解消されます。

USBMIDIキーボードの入力がモタる…原因の多くはASIOバッファ設定とプラグイン由来の遅延(レイテンシー)。本記事はYamaha Steinberg UR22+Cubaseを例に、録音用/ミックス用の最適バッファ値の決め方、入出力レイテンシーの目安、「プラグインディレイ補正」の使いどころまでを最短手順で解説。約10ms前後まで詰めて、打ち込みと再生を快適化します。

筆者tetsu7017の環境

実例はCubase Pro 13 (Windows)です。

🎹 筆者のDTM制作環境

- Mac / PC:MacBook Air M4, GALLERIA (Win11)

- DAW:Cubase Pro 13 / Komplete 15 U / Waves Horizon

- 機材:Yamaha UR22MKⅡ / Akai MPD218 /Akai MIDIMIX / M-Audio KEYSTATION 61MK3

- 回線:eo光 10ギガコース(数百GBの音源ライブラリのダウンロードも一瞬で終わるため、制作の待ち時間がなくなります)

クリックして読める「目次」

バッファーサイズ調整方法

STEP

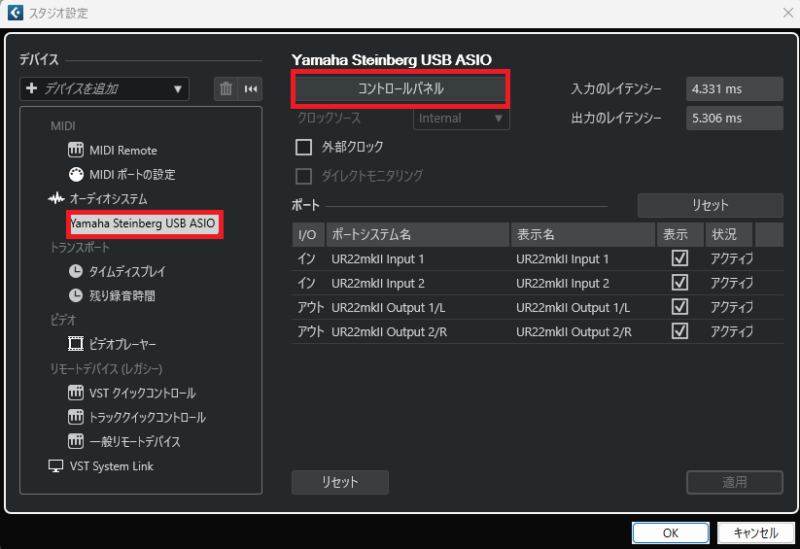

コントロールパネルを開く

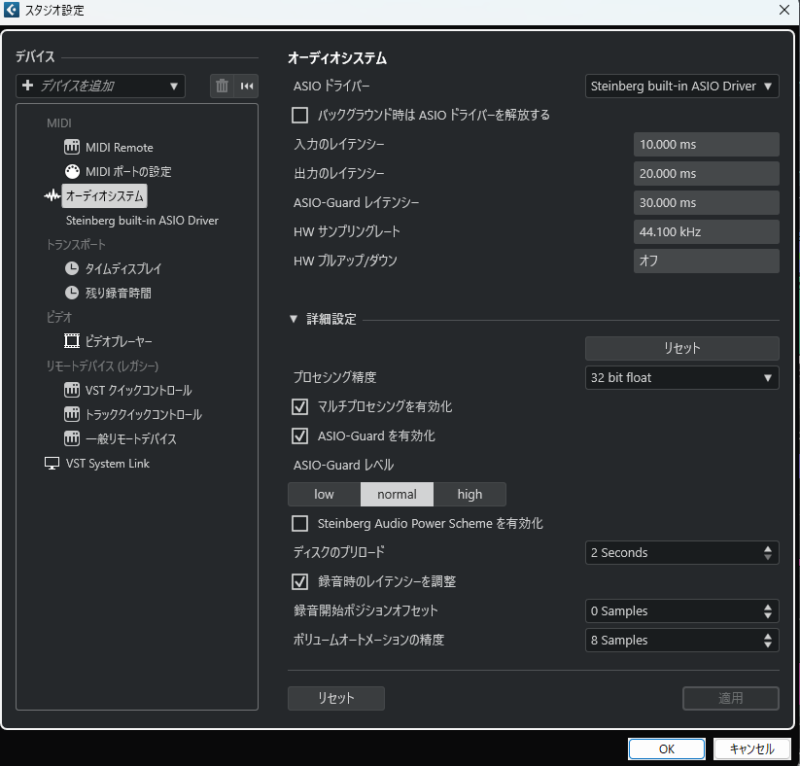

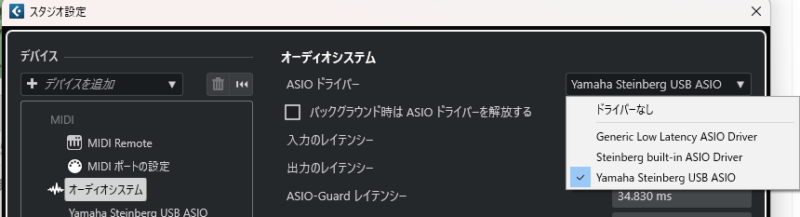

UR22ユーザーは左エリアにある「オーディオシステム」下の「Yamaha Steinberg USB ASIO」を選択する。

STEP

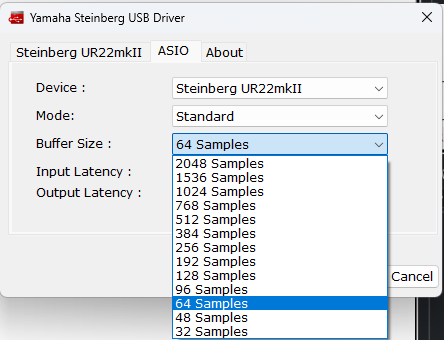

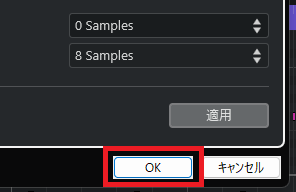

バッファーサイズ選択

STEP

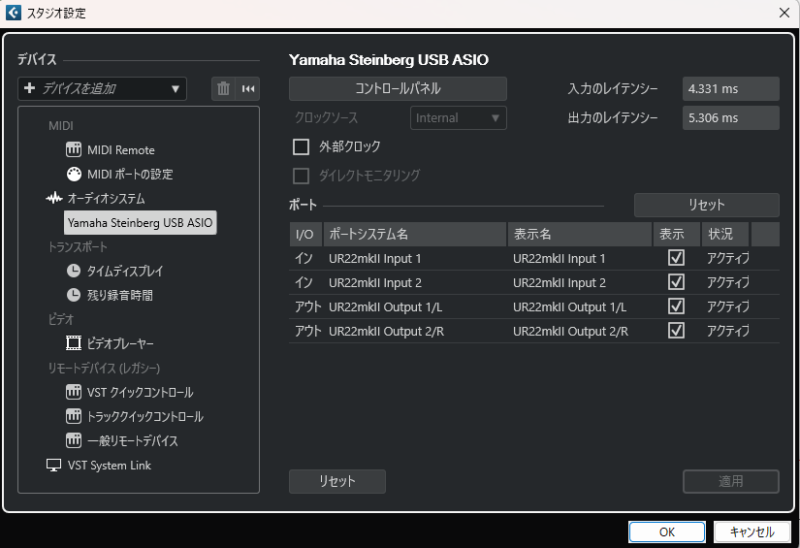

入力と出力のレイテンシー低下

レイテンシーが低下したことを確認して、「OK」ボタンを押す。事例の場合、キーボードの遅延は「出力のレイテンシー」になります。初期値(10+20=)30msが変更後(4.331+5.306=)9.637msに低下し、遅延が短くなり改善されています。 20msを超えると体感上、遅延を感じます。

プラグインディレイ補正(Constrain Delay Compensation)とは?

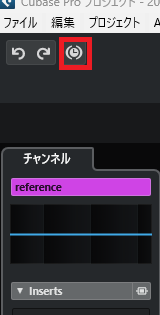

プラグインディレイ補正機能は、プラグインが発生させる遅延を一時的に無効化し、低レイテンシーで快適に録音や演奏を行うための機能です。特にルックアヘッド機能を持つダイナミック系プラグインやリバーブ、リミッターなどによる遅延をカットし、バッファサイズ本来のレイテンシー環境に戻せます。

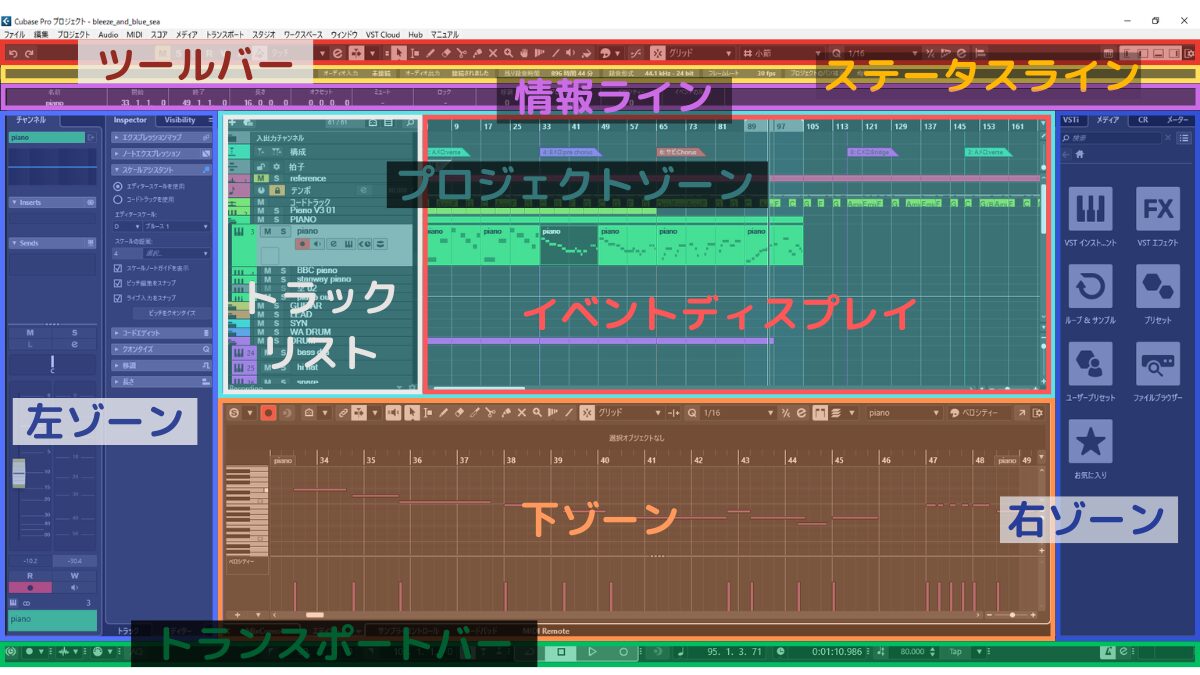

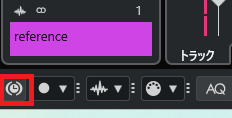

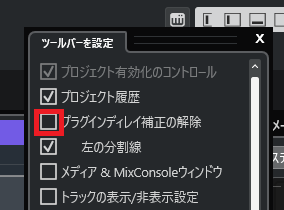

ツールバーに「プラグインディレイ補正」ボタンがない場合

ツールバーで、マウスを右クリックして、「ツールバーを設定」ウインドウを表示、「プラグインディレイ補正の解除」チェックボックスにチェックを入れます。

補足

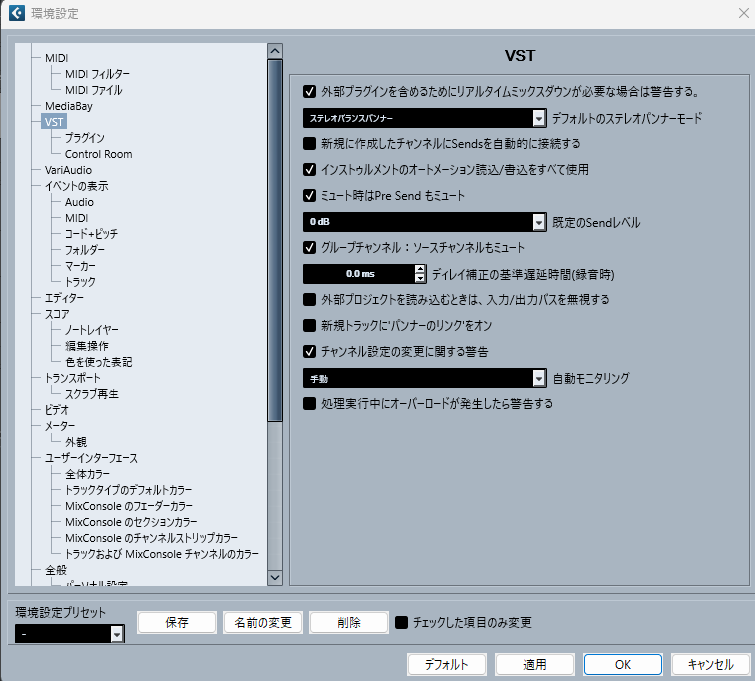

環境設定の「VST > プラグイン」で録音時のディレイ補正しきい値も設定できます。

※プロジェクトウインドウ一番上のメニューバーの「編集」>「環境設定」

【実例】重い音源・プラグイン使用時のノイズ対策

筆者の環境(Cubase Pro 13 / Windows 11 / ガレリアPC)で、Komplete 15の音源やOzone 11といった負荷の高いプラグインを立ち上げた状態でMIDIキーボードを演奏したところ、「ブチブチ」というノイズが発生しました。

▼ 解決した設定

- 発生時: バッファサイズ 128 samples

- 解決時: バッファサイズ 256 samples

MIDIキーボード(MPD218など)での演奏遅延を気にして「128 samples」に詰めていましたが、最近のAI系プラグインや大容量ライブラリを使用する際は、処理が追いつかずノイズの原因になることがあります。

PCスペックが高くても発生するため、「重いプラグインを使う時は、少しだけバッファを緩める(数値を上げる)」のがポイントです。256 samples程度であれば、演奏の遅延もそこまで気にならず、かつ安定して動作します。

まとめ

- オーディオインターフェイスの専用ドライバーを使用(この記事の実例ではYamaha Steinberg USB ASIO)

- ASIOバッファ:録音は128~192(不安定なら256~384)、ミックスは512~1024

- 入出力レイテンシー合計の目安は約10ms前後。耳とメーターで確認

- 録音時は[遅延抑制]オン+高遅延プラグイン停止/録音後に戻す

- 負荷軽減:フリーズ/レンダリング、不要トラック停止

- 接続はPC直挿し、USB省電力を無効化。サンプリング周波数とバッファはセットで最適化

出典

- Cubase 14, Windows 11 pro 24h2, Performance Peaks – Cubase – Steinberg Forums

- Understanding Constrain Delay Compensation in CUBASE

次の記事も、きっとあなたのお役に立ちます。気になる方はこちらからチェック!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

独学できる人とは

DTMを独学できる人と、難しい人の特徴を整理したチェックリストを作成しました。自分がどちらに近いかを判断する参考にしてください。

スクロールできます

| 独学できる人の特徴 | 独学が難しい人の特徴 |

|---|---|

| 自分で調べる習慣がある(検索力・英語資料も活用できる) コツコツ続ける粘り強さがある 小さなゴールを設定して達成感を積み上げられる 手を動かしてコードを書き、試行錯誤を楽しめる 分からないときに質問できる(SNSやコミュニティ利用) 学んだことを整理・アウトプットする習慣がある | エラーやつまずきで挫折しやすい ゴール設定が曖昧で「どこから始めればいいか」迷い続ける 受け身で「正解を教えてほしい」と思いがち 学習の優先順位づけが苦手で継続できない 情報が多すぎて比較・選択できず混乱する 孤独に学ぶのが苦痛でモチベーションが下がる |

独学はちょっと難しいかも…

チェックリストで ‘独学はちょっと難しいかも…’ と感じた方も安心してください。

DTMは一人で悩むより、伴走してくれる環境に身を置くことでグンと成長できます。

もし効率的に学びたいなら、プロの講師がサポートしてくれる DTMスクール を活用するのも一つの方法です。