タグ

和風楽曲の作り方!Cubaseの和楽器VSTプラグインで演奏する

広告とAI生成素材が当ページに含まれています。

今回は、海外向けにYouTube用のLofi(ローファイ)和楽曲を制作しました。日本の伝統的な和楽器を取り入れた心地よいサウンドで、リラックスした雰囲気の楽曲に仕上げています。作曲のプロセスや使用したテクニックについて、詳しくご紹介します。

この投稿の対象者

- Cubaseを使用して和風楽曲を作りたい音楽制作初心者や中級者。

- DTMで和楽器を使った独自の音楽スタイルを試してみたい人。

- 日本の伝統音楽を現代の作曲に取り入れたいと考えるプロやアマチュアの作曲家。

この投稿を読むメリット

- Cubaseを使った和風楽曲制作の基本技術とヒントが得られる。

- 伝統的な和風スケールや和楽器を使用する方法を学べる。

- MIDIエフェクトやGroove Agent SEを活用した効率的なリズムパターンの作成法がわかる。

音楽の三大要素は、

- リズム (律動)

- メロディ (旋律)

- ハーモニー (和声)

- ハーモニー 音楽において複数の音が同時に鳴ることで生まれる響きやその組み合わせの理論的な側面。

- コード: 楽曲の中で使われる和音の組み合わせのこと。ギターやピアノで弾く「C」「G7」「Am」などの具体的な和音を指します。コードは和音の構造として機能し、音楽の基盤となります。

これらの三要素は、どれも欠かすことのできない基本的な要素です。作曲や演奏において、これらをうまく組み合わせることで、音楽は一層表現豊かで感情的に響くものになります。リズム、メロディ、ハーモニー、それぞれが奏でる魅力を引き出し、最終的に音楽の世界を作り上げることなります。

和風楽曲は、この音楽の三大要素を踏まえてを作成します。

Lofi楽曲作成の詳細については、『Cubaseで作るLo-fiミュージック』記事をご覧ください。

クリックして読める「目次」

和風のリズム

和太鼓の基本リズム:地打ちと表打ち

和太鼓には、曲のベースとなる「地打ち」と、それに合わせる「表打ち」の2種類のリズムがあります。

- 表打ち(上拍子):地打ちに合わせてリズムを構築し、変化をつけることで音楽的な躍動感を加えます。

- 地打ち(下拍子・裏打ち):曲のテンポを決める役割を持ち、一定のリズムを刻むことで楽曲の安定感を生み出します。

この仕組みをLofiビートに応用すれば、シンプルながらも奥深い「和のグルーヴ」を作ることができます。

和太鼓のリズムをLofi楽曲に取り入れる方法

1. 地打ちをキックやベースラインに置き換える

地打ちは楽曲の基盤を作るため、Lofiビートにおいては「キックドラム」や「ベースライン」の役割を果たします。サンプリングした和太鼓の低音部分をキックに使うと、和の雰囲気を自然に取り入れることができます。

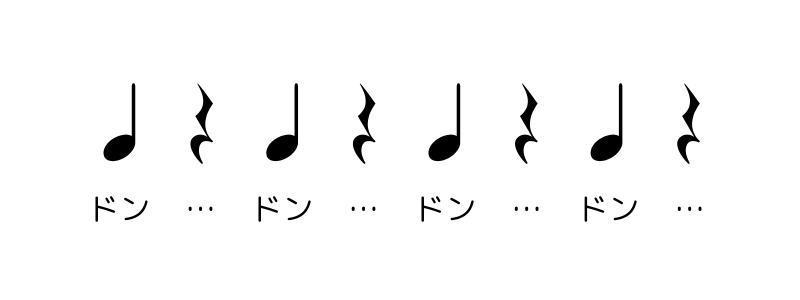

基本パターン(4分音符単位)

変化をつける(8分音符単位)

このようにシンプルなリズムを繰り返すことで、安定感のある土台を作れます。

2. 表打ちをスネアやパーカッションに活用する

表打ちは変化をつけるため、Lofiのスネアやパーカッションとして機能させるのが効果的です。特に、締太鼓や桶太鼓の響きをスネア代わりに配置すると、日本らしい音色が際立ちます。

3. リズムの「間」を意識した配置

和太鼓の演奏では、打音の間(ま)が非常に重要です。Lofi楽曲においても、音の余韻や休符を活かしたビートメイキングを行うことで、ゆったりとした和の空気感を演出できます。Lofiでは「スイング(微妙なリズムの揺れ)」が特徴的なので、ビートを機械的に配置せずに、少し遅れたり早まったりする微妙なズレを作ることで、和のニュアンスが出ます。

スイングの詳細についてはの『人間の演奏感をリアルに表現』記事をご覧ください。

リズムパターン打ち込みを効率化

Cubaseには、和風のリズムパターンを自動生成する専用の機能は搭載されていません。しかし、以下の方法で和風のリズムを作成・アシストすることが可能です。

Groove Agent SEの活用

パターンの選択と編集:Cubase付属のドラム音源「Groove Agent SE」には、多彩なリズムパターンが収録されています。これらのパターンを基に、和風のリズムに近いものを選び、編集することで独自のリズムを作成できます。

パターンのドラッグ&ドロップ:選択したパターンをCubaseのトラックにドラッグ&ドロップし、MIDIエディターで音符の配置やタイミングを調整して和風のニュアンスを加えることができます。

和楽器音源の導入

サードパーティ製和楽器音源プラグイン:和太鼓や尺八などの和楽器音源を提供するプラグインを導入することで、より本格的な和風リズムを作成できます。これらの音源を使用して、独自のリズムパターンを打ち込むことが可能です。

これらの方法を組み合わせることで、Cubase上で和風のリズムを効果的に作成・アシストすることが可能です。特に、和楽器音源の導入はリズムの質感を大きく向上させるため、検討してみてはいかがでしょうか。

tetsu7017

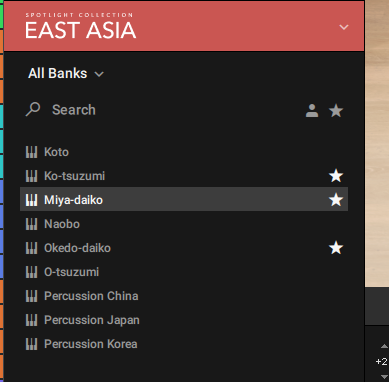

tetsu7017CubaseProにはインストゥルメントプラグインが豊富に内臓されていますが、和楽器類がありません。それらが必要だったため筆者tetsu7017はEAST ASIA を購入しました。

Native Instruments EAST ASIA

Native Instruments EAST ASIAとは、伝統的な中国・日本・韓国のメロディ楽器および打楽器サウンドを網羅した、KONTAKT/KOMPLETE用のバーチャル音源です。現代音楽制作に適した直感的なインターフェースとともに、映画やゲーム、ポップスなど幅広いジャンルへの応用が可能なサンプル音源集となっています。

- 収録楽器数:メロディ楽器&打楽器 合計38種類以上(中国・日本・韓国)

- インストゥルメント内容:14種類の弦・管楽器、24種類のパーカッション楽器

- サウンドカテゴリ:アコースティック(生演奏サンプル)

EAST ASIA 和太鼓 使用例 tetsu7017作曲「複数の太鼓が激しく連打される勇壮なリズム」audiostock

tetsu7017

tetsu7017👆筆者tetsu7017のオリジナル曲です。

本物の和太鼓の音に聞こえますよ。

Native Instrumentsの「EAST ASIA」プラグインを使用して、和風のリズムを打ち込むことが可能です。このプラグインには、日本、中国、韓国の伝統的な打楽器が収録されており、各楽器にはプリセットのリズムパターンが用意されています。これらのパターンは、DAWにドラッグ&ドロップすることでMIDIデータとして取り込み、編集やカスタマイズが可能です。

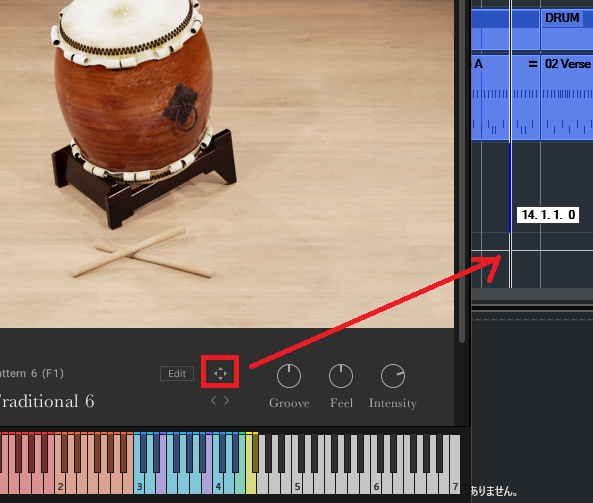

リズムパターンMIDIデータの取り込み方法

STEP

プラグインの起動

CubaseなどのDAW上で「EAST ASIA」をインストゥルメントトラックにロードします。

STEP

楽器の選択

プラグイン内で使用したい打楽器やアンサンブルを選びます。

STEP

リズムパターンの試聴と選択

プリセットされているリズムパターンを試聴し、目的に合ったものを選択します。

STEP

MIDIへの変換

選択したパターンで、上記赤枠内の4方向▲マークをDAWのトラックにドラッグ&ドロップしてMIDIデータとして取り込みます。

STEP

カスタマイズ

取り込んだMIDIデータを編集し、リズムやフレーズをカスタマイズします。

メロディ

メロディには和風スケール(音階)を適用します。以下の和風スケールを紹介します。

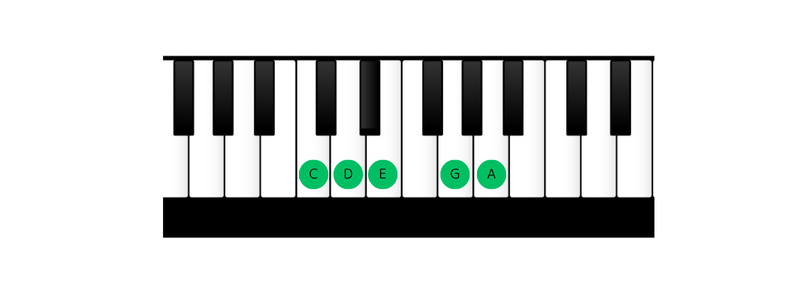

律音階・田舎節音階(陽音階)

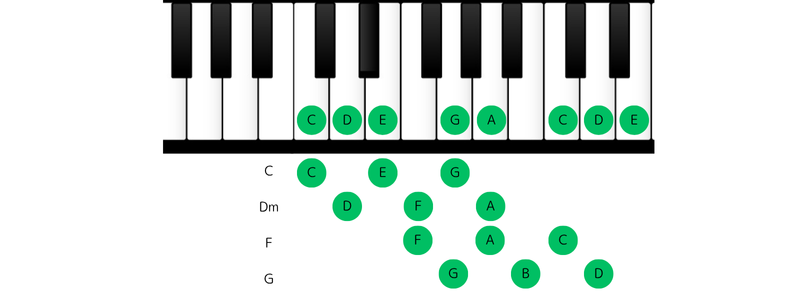

構成音はC、D、E、G、A

日本の音楽で頻繁に使用される5音階で、明るく親しみやすい響きが特徴です。陰旋法と対照的に、明るい響きを持つ五音音階です。、ペンタトニックスケール(四七(よな)抜き音階)です。代表例『木曽節』。箏の調弦法では乃木調子になります。

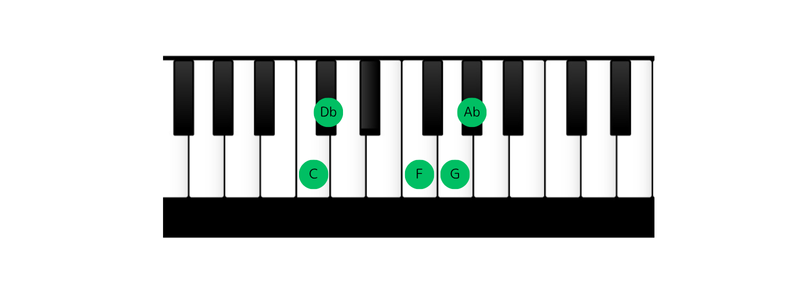

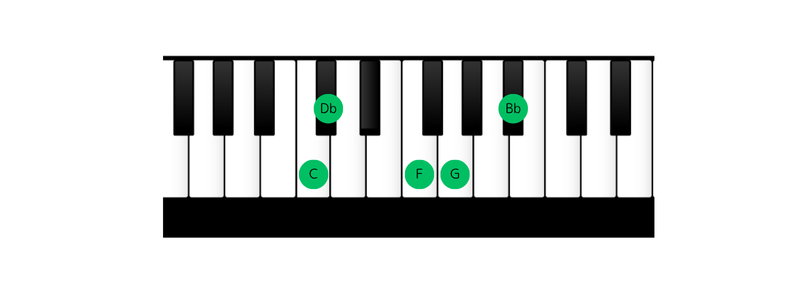

都節音階(陰音階下行形)

構成音はC、D♭、F、G、A♭

日本の伝統的な音階です。日本の伝統的スケールの1つ。俗楽(長唄、三味線、琴曲、童謡、民謡)で使う陰音階(旋法)下行形と同じです。代表例『さくら』。箏の調弦法では平調子になります。

音階(スケール)における上行形と下行形について

スケールにおける上行形と下行形は、音階の進行における上昇と下降を指します。

- 上行形: 音階を低い音から高い音に向かって進む形。例えば、ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドのように、音が順番に上がる進行です。

- 下行形: 音階を高い音から低い音に向かって進む形。例えば、ド・シ・ラ・ソ・ファ・ミ・レ・ドのように、音が順番に下がる進行です。

音楽理論において、上行形と下行形はしばしば異なる音の配置を持つ場合があり、特に短音階(マイナースケール)や自然短音階(ナチュラルマイナースケール)、旋律短音階(メロディックマイナースケール)では、上行と下行で音程が異なることが特徴です

その他の音階

- 琉球音階:沖縄の音楽でよく使われる音階で、独特の明るい響きを持っています。

- 岩戸音階:神楽などの伝統音楽で使われる音階です。

- 律旋法・呂旋法:雅楽などで使われる音階で、日本の古典音楽に深く関わっています。

Cubaseスケールアシスタントの活用

- スケール設定:キーエディター内の「スケールアシスタント」機能を使用し、和風の雰囲気を持つスケールを選択します。例えば、「ペンタトニックスケール」や「陰音階(Insen Scale)」などが該当します。これにより、選択したスケールに基づいてメロディを作成できます。

- 視覚的ガイド:スケールアシスタントを有効にすると、スケールに含まれる音がハイライト表示され、視覚的に確認しながら作曲できます。

詳細は、『スケールアシスタントの使い方』記事をご覧ください。

これらの機能と知識を組み合わせることで、Cubase上で日本の伝統的な音階を用いたメロディ作成が容易になります。さらに、和楽器の音源を使用することで、より本格的な和風サウンドを実現できます。

ハーモニー

ハーモニーはスケールをベースにしたコード進行を適用します。

田舎節音階をベースとしたコード進行

ペンタトニックスケールを基盤としたコード進行です。和風とは限りません。Cメジャーペンタトニックスケールは、C、D、E、G、Aの5音で構成されており、これらの音を含むコードを組み合わせることで、独特の響きを持つ進行を作成できます。

基本的な進行(循環コード)

- コード進行:| C | Am | Dm | G | C |

- 解説:C、Am、Dm、GはすべてCメジャーペンタトニックスケールの音を含んでおり、シンプルで心地よい響きを持つ進行です。特に、AmやDmなどのマイナーコードを組み合わせることで、哀愁のある雰囲気を醸し出せます。

サブドミナントマイナーを活用した進行

- コード進行:| C | Dm | F | G |

- 解説:サブドミナントマイナーのF(ファ)を加えることで、ペンタトニックの枠を超えた豊かな響きを持たせています。

これらのコード進行を基に、メロディやアレンジを工夫することで、Cメジャーペンタトニックスケールの特性を活かした楽曲制作が可能です。

都節音階をベースにしたコード進行

進行例:| Em | F | Am | Bm |

特徴:この音階に基づくコード進行は、特有の情緒を表現できます。

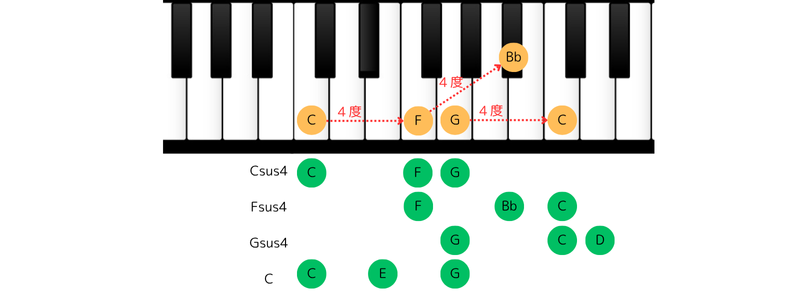

sus4コードを取り入れた進行

進行例:| Csus4 | Fsus4 | Gsus4 | C |

特徴:sus4コードは、和風の響きを強調する効果があります。特に、Gsus4(ソ・ド・レ)は「うれしいひなまつり」などの楽曲で使用され、和の雰囲気を高めます。このコードの特徴的な点は、4度の音程を基にした構成です。この「ニュークリアトーン(核音)」に基づく響きは、まさに日本の音楽で頻繁に使われる特徴的なスケールや音階に通じており、和のメロディーが非常に理解しやすくなるとされています。

日本音楽では、4度離れた音を使用することで、響きが広がり、より深みと広がりを持った音楽表現が可能になります。sus4コードが持つこの特性を活かすことで、伝統的な日本のメロディーに現代的なエッセンスを加えることができ、より魅力的な楽曲に仕上がります。

- 4度のハモリ: 音程が近い(緊張感があり、目立つ)・・・sus4

- 5度のハモリ: 音程が広い(安定感があり、調和的)・・・パワーコード

日本和声について クリックすると詳細が見れます

日本和声とは

• 提唱者: 日本の民謡を研究していた作曲家、小山清茂によって提唱された音楽理論です。

• 目的: 西洋の音楽とは異なる独特のスケールで書かれている日本の民謡を、日本の風合いを保ったまま、西洋的な解釈では不可能な和声(コード進行)を考えることを目的としています。

日本の音階に対する誤解と真の姿

• 「ヨナ抜き音階」との違い:

◦ 一般的に日本の音階と思われがちな「ヨナ抜き音階」(演歌などで使われる)は、日本の本来の民謡音階とは異なるものです。日本の音楽を西洋風に誤って解釈した結果生まれた音楽です。

◦ ヨナ抜き音階は、西洋音楽の音階(ドレミファソラシ)から4番目(ファ)と7番目(シ)の音を抜いたものです。

◦真の日本民謡からコード進行を作っても演歌にはなりません。

◦ 西洋的な3度堆積和音が作れないために、日本の本来のスケール(レの音から始まる)を無理にドの音から始まるヨナ抜き音階として解釈したことが、この誤解を生んだ理由とされます。

• 真の日本民謡音階の発見:

◦ 小山清茂の大きな発見は、日本の民謡において、メロディが終止する(曲が終わったように感じる)音が2つあるという点です。

◦ これを西洋音楽の「主音」に相当するものとして、第一核音(第一の主となる音)と第二核音(第二の主となる音)と名付けました。西洋音楽では終止音は1つです。

◦ この2つの核音のいずれでもメロディが終結することができます。

◦ 真の日本の音階は、一般的に知られるヨナ抜き音階のように「ド」から始まるのではなく、「レ」の音から始まることが多いとされています。

◦ 日本の民謡に使われている音階は、主に以下の4種類(または5種類)があります。

▪ 陽旋法(明るい響き、西洋の長調に近い)

• 陽旋法第1: DとAの2か所が終止感を持つ核音となります。

• 陽旋法第2: 陽旋法第1に1音追加された形であり、陽旋法第1の和音をすべて含みます。音の種類としては6種類あるため、ペンタトニック(5音)ではなくヘクサトニック(6音)です。

▪ 陰旋法(暗い響き、西洋の短調に近いが雰囲気は異なる)

• 陰旋法第1: 陽旋法第1と非常に似ていますが、1音だけ半音下がっており、「色っぽいぶつかり」を生みます。

• 陰旋法第2: 陰旋法第1と1音だけ異なります。ここにも半音のぶつかりがあり、非常に「色っぽい」響きがします。

• 陰旋法第3: メロディが上昇する時は陰旋法第1、下降する時は陰旋法第2が混ざる概念で、西洋音楽の旋律的短音階に似ています。陰旋法第1と第2の組み合わせであるため、和音の話では省略されることがあります。

日本和声の和音

日本和声の和音は、主に2つの核音を基盤として構成されます。

• 第一核和音 (Iの和音)

◦ 西洋音楽の主和音(トニック)に相当します。

◦ 根音(ルート)は第一核音です。

◦ 多くの場合、sus4の和音(例: Dsus4)となり、雅楽など日本の伝統音楽にも通じる非常に日本的な響きがします。

◦ 基本的に3種類の音で構成される3和音が使われます。

◦ 音を1つ追加した4和音も存在しますが、日本のスケールは音の種類が少ないため、4和音にすると和音同士の区別が曖昧になるデメリットがあり、導和音であるIIの和音以外では基本的に使用されません。

◦ 陰旋法第2のみ、独特の形をしています。

• 第二核和音 (IVの和音)

◦ これもトニック(主和音)と見なされます。

◦ 根音は第二核音であり、第一核音から数えて4番目の音(完全5度上)にあたります。

◦ 陽旋法では第一核和音と同じくsus4の和音となります。

◦ 陰旋法では「怪しい響き」を持つ和音(sus4-5に近い)となります。

• 導和音 (IIの和音)

◦ ドミナント(属和音)として機能する和音です。

◦ 陽旋法と陰旋法で響きが異なります。

• その他の和音

◦ IIIの和音: サブドミナント的な響きを持ちます。

◦ Vの和音: IIの和音に近い響きを持ちます。

◦ VIの和音: 陽旋法第2にのみ現れる特殊な和音です。

日本和声のコード進行 (カデンツ)

西洋和声と同様に、日本和声にも基本的なカデンツ(和音の連結)が存在します。

• 最も基本的なカデンツ: I – II – I

◦ 「第一核和音 → 導和音 → 第一核和音」という進行で、西洋音楽のI-V-Iに似ています。

◦ 特徴として、真ん中の音が保持され、両端の音が内側に寄って元に戻る動きが解決感を生み出します。

◦ 第二核音(IV)に解決するパターンもあります。

◦ 西洋音楽ではドミナントと見なされる第二転回形も、日本和声ではトニックと考えられます。

• 核和音同士の進行: I – IV – I

◦ 第一核和音と第二核和音を行き来する進行です。構成音の変化が少ないため、進行感は薄いこともあります。

• その他のカデンツ:

◦ I – III – I

◦ I – V – I (I-II-Iと意味的にほぼ同じ)

◦ IV – II – IV (トニックの置き換え)

◦ IV – III – IV (強い解決感)

◦ IV – V – IV

◦ トニックを含まず解決を遅らせるような進行(例: II-III、VI-III)も存在します。VI-IIIは陽旋法第2に特有のVIの和音とIIIの和音の相性が良いとされます。

• 進行の柔軟性: 基本的には、どの和音からどの和音へも自由に進行できると結論付けられています。響きが良いと感じれば、臨機応変に組み立てて良いとされます。

日本和声の意義と応用

• 民謡の編曲: 日本和声の理論を用いることで、日本の民謡の風合いを崩すことなく、自然な伴奏を付けて編曲することが可能になります。

◦ 例:「なべなべそこぬけ」(陽旋1)、「ちゃちゃつぼ」(陽旋2)、「とおりゃんせ」(陽旋1)、「うさぎ」(陽旋2、陰旋3の要素)などが挙げられています。

• 西洋的解釈の誤り: 従来の西洋的な手法で日本の民謡をアレンジすると、演歌のような雰囲気になりがちであり、本来の核音で終止感が得られない問題がありました。

◦ 例えば「さくらさくら」をGマイナーキーとして西洋的にコード付けすると、本来トニックであるべき核音がドミナントになってしまうといった誤りが生じます。

◦ 日本和声で解釈すると、「さくらさくら」はDの陰旋法第2としてコード付けされ、導和音から核和音への解決が正しく行われるため、より日本のメロディに即したコード進行が可能になります。

• 新たな音楽的発見: 民族的なスケールを基盤とすることで、従来の西洋音楽にはない、思いもよらない和音や和声進行が生まれることが、小山清茂の発見の面白い部分です。これにより、トニックのコードが2つ存在したり、見慣れない和音が多数現れたりします。

• 作曲への応用: 日本和声に興味を持った人に対して、好きな日本の民謡を例にコード進行を考え直してみるなど、作曲に挑戦することを推奨しています。

補足

• 小山清茂以外にも日本の和声を研究している音楽家はおり、小山清茂の方法が唯一絶対の正解というわけではなく、他の流派も存在します。

引用:日本の作曲家トイドラ氏によるYouTubeチャンネル「音楽ガチ分析チャンネル」日本和声

まとめ

この記事では、Cubaseを使って和風楽曲を作成する方法を解説しました。和風スケールや和太鼓のリズムを取り入れることで、独自の日本らしいサウンドを作り上げることが可能です。次に実際にCubaseでプロジェクトを立ち上げ、自分のオリジナル楽曲を作ってみましょう。

おすすめの和楽器インストゥルメントプラグイン

和風の音色を追求するなら、和楽器の音色が欠かせません。和楽器の特有の響きをデジタル音楽制作に取り入れるための、最適なインストゥルメントプラグインを厳選してご紹介します。これらのプラグインは、和風の雰囲気を強調し、楽曲に深みを与えるための素晴らしいツールです。

和楽器の音色が出せるオススメのVSTインストゥルメントプラグイン

Native Instruments East Asia

- 収録された和楽器音源は、尺八、三味線、琴など多彩な和楽器を網羅。

- 和楽器の豊富な音源をKontakt Player(無料版) で簡単に利用できる。

\今すぐ購入/

AmazonでEast Asiaを購入する

East Asia はNative InstrumentsのKompleteにもバンドルされています

Native Instruments (NI) ネイティブインストゥルメンツ

¥185,100 (2025/05/21 06:38時点 | Yahooショッピング調べ)

tetsu7017

tetsu7017DTMを続けると最終的にKompleteを購入することになるかもしれません。高額なので躊躇しますよね。筆者tetsu7017も現在もっていません。

DTM初心者であれば、単独でEAST ASIAを購入することをおすすめします。金額的に許されるのならKompleteを購入したほうが将来まで考えるとお得です。

次の記事も、きっとあなたのお役に立ちます。気になる方はこちらからチェック!

楽曲配信関連記事

最後まで読んでいただきありがとうございました。

独学できる人とは

DTMを独学できる人と、難しい人の特徴を整理したチェックリストを作成しました。自分がどちらに近いかを判断する参考にしてください。

スクロールできます

| 独学できる人の特徴 | 独学が難しい人の特徴 |

|---|---|

| 自分で調べる習慣がある(検索力・英語資料も活用できる) コツコツ続ける粘り強さがある 小さなゴールを設定して達成感を積み上げられる 手を動かしてコードを書き、試行錯誤を楽しめる 分からないときに質問できる(SNSやコミュニティ利用) 学んだことを整理・アウトプットする習慣がある | エラーやつまずきで挫折しやすい ゴール設定が曖昧で「どこから始めればいいか」迷い続ける 受け身で「正解を教えてほしい」と思いがち 学習の優先順位づけが苦手で継続できない 情報が多すぎて比較・選択できず混乱する 孤独に学ぶのが苦痛でモチベーションが下がる |

独学はちょっと難しいかも…

チェックリストで ‘独学はちょっと難しいかも…’ と感じた方も安心してください。

DTMは一人で悩むより、伴走してくれる環境に身を置くことでグンと成長できます。

もし効率的に学びたいなら、プロの講師がサポートしてくれる DTMスクール を活用するのも一つの方法です。