タグ

強すぎる打撃音やピッキング「高音が耳に痛い」の対処法【DTM初心者向け】

広告とAI生成素材が当ページに含まれています。

先に結論

EQによる耳障りな帯域のカットやサチュレーションなどの処理が有効です。

DTMで金属の打撃音や箏のハジキ音など、「高音が耳に痛い」と感じる場合は、EQによる耳障りな帯域のカットやサチュレーションなどの処理が有効です。正しい帯域をピンポイントカットし、必要に応じて音の芯を補強することで自然になめらかにできます。

クリックして読める「目次」

一般的な処理方法

EQ

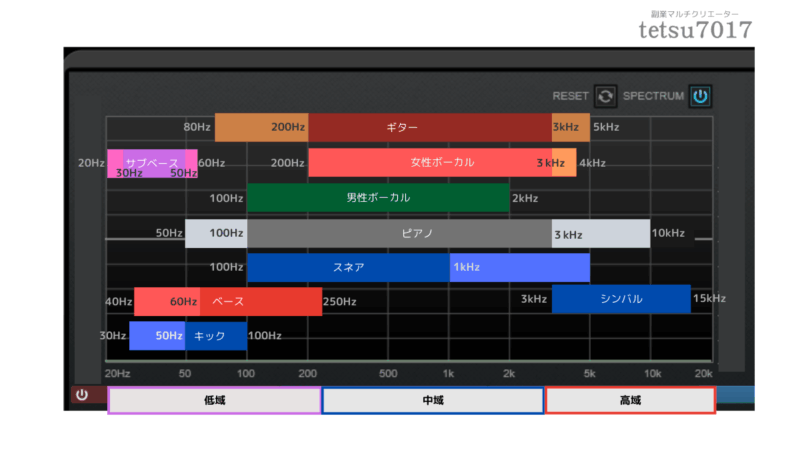

- 金属的な打撃音や箏のハジキ音では、6kHz〜12kHz付近に「刺さる」成分が含まれていることが多いです。

- EQのベルフィルターでこの帯域をスイープし、「チリチリ」「キン」という耳障りな部分をピンポイントで-2〜-5dBカットしてみてください。

- カットしすぎると音がこもるので、「少しずつ」調整するのがポイントです。

- 高域を削るだけでなく、350〜400Hz(中低域)を少しブーストすると芯や存在感を保ちやすいです。

20251227 追記

全自動で耳障りな部分を調整してくれる時短EQプラグインです。別途記事を作成します。

サチュレーター、アナログエミュレーション系

- EQやコンプだけで調整しきれない場合、「サチュレーション」プラグインを使うと高音をなめらかにできます。サチュレーターは倍音を追加し、痛い音をまろやかに変化させます。

- デジタル特有の鋭角なアタック感や高域の「硬さ」を、倍音と歪みでなめらか&温かくします。Soundtoys Decapitator, FabFilter Saturn, UAD系テープサチュレーターが定番です。

ディエッサー

- 金属質なピークや、どうしても削りきれない刺さる高音は「ディエッサー」でも対策可能です。ギターや過度な打撃音などで有効です。

マルチバンドコンプレッサー

- 複数帯域(特に高域)にだけコンプレッションをかけ、刺さる帯域を滑らかに押さえ込めます。Waves C4, iZotope Ozone Dynamicsなどが利用されます。

- 例:7kHz〜12kHzだけアタックを抑えて滑らかにしたい場合、その帯域だけThresholdを下げRatioを2:1〜4:1程度で適用。

- ボーカルや打楽器の高域ピーク対策、マスタートラック全体の高音の角を丸くしたいときにも使えます。

トランジェントシェイパー

- 金属アタックの立ち上がり(トランジェント)が耳につく場合、アタックのみを和らげて全体を自然にできます。

その他テクニックと注意点

- 強すぎる打撃音やピッキングは、ベロシティや音源側の設定で強度を抑える、またリバーブやディレイで多少なめらかにする方法もあります。

- 複数の同種楽器や同じ帯域が重なりすぎると、余計に耳障り感が強調されるため、アレンジや音量バランスも重要です。

箏のハジキ音の事例

箏のハジキ音を自然にミックスするには、EQ・ディエッサー・ダイナミクス調整・リバーブなど複数のテクニックを組み合わせることが基本です。生演奏の繊細さや楽器特有の空気感を意識しながら、耳障りにならず自然な存在感を持たせることが重要です。

EQでの処理

- 箏のハジキ音は2〜7kHz周辺に鋭い成分が出やすいため、EQで痛いピークだけをピンポイントでカットします。

- 音の芯や余韻を消さないよう、ブーストやカットは必要最小限・Qを狭めて行うのがポイントです。

- 余分な低域や被りやすい帯域も軽くローカットします。

ディエッサーの活用

- EQだけで鋭さが残る場合、ディエッサーを活用してアタックの刺さりや高域のピーキーさを抑えます。

- 通常のボーカル用途同様、6〜8kHz程度を中心に適用するケースが多いです。

ベロシティ・ダイナミクスの調整

- 打ち込み箏音源の場合は全体的にベロシティを抑えめにし、過度なアタックが出ないよう調整しましょう。

- 強弱を付けたリアルな演奏表現(ベロシティやMIDI制御)は不自然さの回避に有効です。

リバーブや空間処理

- 箏の特徴的な余韻や響きを、ホール調のリバーブで自然に加えると馴染みやすくなります。

- センドで薄めに使い、「ホールで聴く箏」の立体感を意識します。

Sample

最初はドライ、クラップ後、ウェット(トランジェントシェイバー+EQ+ディエッサー)

あわせて読みたい

EAST ASIA VSTインストゥルメントプラグインで箏をリアルに再現!DTM打ち込みガイド

EAST ASIA「Koto」で和楽器・箏をリアルに再現するDTM打ち込みガイド。奏法の理解からMIDI表現、設定のコツまで詳しく解説。

まとめ

打撃音やピッキングで「高音が耳に痛い」と感じたら、まずはEQで刺さる帯域を丁寧にカットし、サチュレーターやディエッサーでなめらかさを補うのが基本です。さらに、ベロシティやリバーブを調整すれば、より自然で聴き心地の良いサウンドに仕上がります。耳に優しいミックスは、聴く人の印象を大きく変えます。小さな違和感を丁寧に整えることが、DTM上達への近道です。

次の記事も、きっとあなたのお役に立ちます。気になる方はこちらからチェック!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

独学できる人とは

DTMを独学できる人と、難しい人の特徴を整理したチェックリストを作成しました。自分がどちらに近いかを判断する参考にしてください。

スクロールできます

| 独学できる人の特徴 | 独学が難しい人の特徴 |

|---|---|

| 自分で調べる習慣がある(検索力・英語資料も活用できる) コツコツ続ける粘り強さがある 小さなゴールを設定して達成感を積み上げられる 手を動かしてコードを書き、試行錯誤を楽しめる 分からないときに質問できる(SNSやコミュニティ利用) 学んだことを整理・アウトプットする習慣がある | エラーやつまずきで挫折しやすい ゴール設定が曖昧で「どこから始めればいいか」迷い続ける 受け身で「正解を教えてほしい」と思いがち 学習の優先順位づけが苦手で継続できない 情報が多すぎて比較・選択できず混乱する 孤独に学ぶのが苦痛でモチベーションが下がる |

独学はちょっと難しいかも…

チェックリストで ‘独学はちょっと難しいかも…’ と感じた方も安心してください。

DTMは一人で悩むより、伴走してくれる環境に身を置くことでグンと成長できます。

もし効率的に学びたいなら、プロの講師がサポートしてくれる DTMスクール を活用するのも一つの方法です。