タグ

Cubase付属プラグインを使用したEQレイヤリング|透明感と分離感を高める3ステップ実践法

広告とAI生成素材が当ページに含まれています。

CubaseにおけるEQレイヤリング(EQの重ね掛け)は、音の質感をコントロールしやすくし、ミックス全体の透明感と分離感を高めるための高度なテクニックです。

最初に結論

EQレイヤリングは「補正 → 精密調整 → 質感付け」の3段階を意識して適用するのが最も効果的 !

実例はCubase Pro 13 (Windows)です。

🎹 筆者のDTM制作環境

- Mac / PC:MacBook Air M4, GALLERIA (Win11)

- DAW:Cubase Pro 13 / Komplete 15 U / Waves Horizon

- 機材:Yamaha UR22MKⅡ / Akai MPD218 /Akai MIDIMIX / M-Audio KEYSTATION 61MK3

- 回線:eo光 10ギガコース(数百GBの音源ライブラリのダウンロードも一瞬で終わるため、制作の待ち時間がなくなります)

クリックして読める「目次」

Cubase付属EQ

| EQ名 | 種類・機能 | 特徴 | 主な用途 | 初心者向けポイント |

|---|---|---|---|---|

Frequency 2 | 8バンド・パラメトリックEQ | M/S処理、LR別処理、ダイナミックEQ搭載。精密な調整が可能 | ミックス全般、マスタリング | 本格的に音を追い込みたい人向け。慣れるまでは複雑に感じやすいので徐々に活用を。 |

Studio EQ | 4バンド・パラメトリックEQ | シンプルで軽量。シェルフ・カット・ピーク選択可 | 単体トラックの補正、基本的な音作り | 最初に使うならこれ。軽く音を整えたいときに直感的に扱える。 |

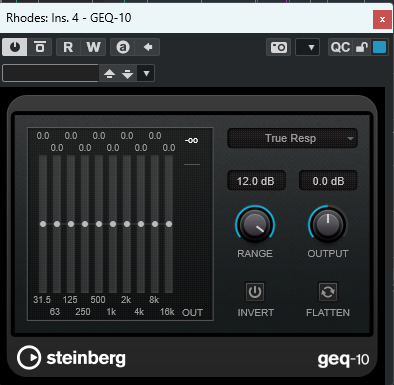

GEQ-10 | グラフィックEQ(10バンド) | スライダーで直感操作。帯域ごとの細かい調整に強い | 楽器ごとのキャラクター補正 | ギターやドラムの「こもり感」を取るなど、耳で聴きながら直感的に調整可能。 |

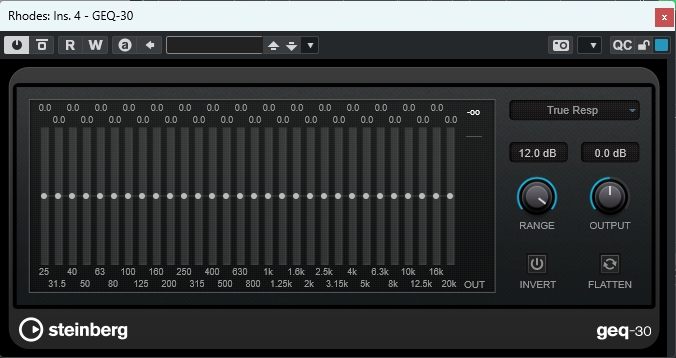

GEQ-30 | グラフィックEQ(30バンド) | |||

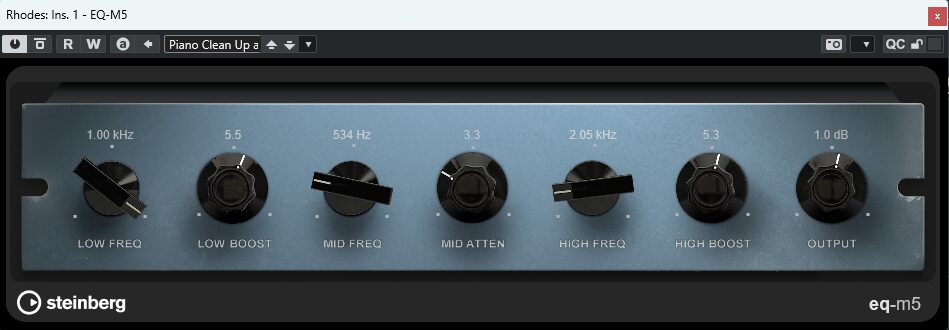

EQ-P1A | ビンテージ系EQ(Pro版限定) | Pultec系/M5系を模したモデリング。音色や質感を付与 | 温かみ・太さを追加、キャラクター作り | 音質を「良い意味で変える」EQ。補正ではなく、積極的に色を付けたいときに便利。 |

EQ-M5 |

あわせて読みたい

EQの基本と実践テク|全DAWで使える原則+Cubaseユーザー必見ガイド【保存版】

EQの基本と実践テクを徹底解説。全DAWで使える原則からCubaseユーザー向けの応用法まで網羅。スイープ法・プリセット活用・帯域別の調整ポイントを初心者にもわかりやすく解説した保存版ガイド。

EQレイヤリングの意味

EQレイヤリングとは、1つのEQプラグインですべての処理を行うのではなく、複数の異なるEQを段階的に用いる方法を指します。例えば、Studio EQで不要な低域をカットし、その後Frequency 2で細かなダイナミックEQ処理を行うといった具合である。Cubaseでは特に「Frequency 2」や「EQ-P1A(ビンテージ系)」など、特性の異なるEQを用途別に組み合わせることで自然な結果が得られます。

主な効果

- 音質の最適化と自由度の向上

各EQを「役割分担」させることで、過剰なQ値やブーストを避けつつ、目的の音質を精密に追い込める。たとえば、1つ目で補正、2つ目で音色付けという流れを取ると、音の透明感が保たれる。 - 位相への影響を最小化

一度に強いカーブを描くよりも、穏やかなカーブを複数重ねた方が位相の変化が少なく、結果として自然なサウンドになる。特にリニアフェイズEQ(Cubase対応)を併用することで、位相のズレによる濁りをさらに抑制できる。 - CPU負荷の管理とキャラクター使い分け

Frequency 2のような高精度EQと、軽量なStudio EQを組み合わせることで、負荷を分散しながら「補正EQ」と「キャラクターEQ」を両立できる。

実例

EQレイヤリングを使うべき楽器は、周波数帯が広い・音質の変化が繊細に影響するトラックです。以下はCubaseを想定した代表的な楽器別の実用例です。

ボーカル

- 推奨レイヤー構成:

① Studio EQで低域カット(80Hz以下)+軽い整音

② Frequency 2で200〜400Hzの濁りをダイナミックEQ処理

③ EQ-P1Aなどで12kHz付近を緩やかにブーストして空気感付加 - 理由:ボーカルは帯域が広く他楽器と干渉しやすいため、段階的EQで透明感を出すのが効果的。

ベース

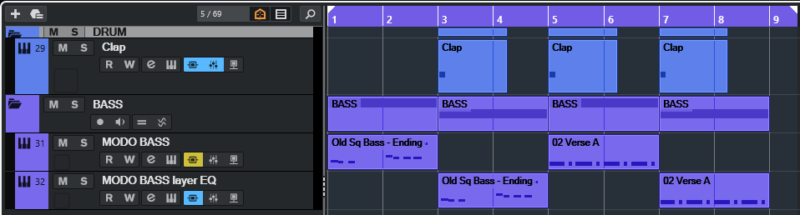

sample

2つのフレーズをドライとウェット(レイヤーEQ)を交互に再生します。

- 推奨レイヤー構成:

① Studio EQで不要な超低域(30Hz以下)カット

② Frequency 2で100〜200Hzのピークを抑制

③ EQ-P1A等で中高域にハーモニクス感を加える - 理由:基音と倍音のバランスを多層EQで整えると、低音の芯が明確になり、スピーカー再生時でも潰れにくくなる。

ベースのEQレイヤリング設定例 の詳細 (ここをクリックすると見れます)

目的:低域の明瞭化と輪郭補強、ミックス底支え(低域と中域の分離をクリアにする)

1層目(Studio EQ) – ローカット/補正

- カット:30〜40Hz

→ 超低域を整理して無駄なエネルギーを除去。 - 300〜400Hz:−2〜−3dB(Q=1.4)

→ 濁りを除去し、キックと分離。 - 1.2kHz:+1dB(Q=1.2)

→ ピックや指弾きのアタック感を強調。

2層目(Frequency 2) – ダイナミックEQ

- 70〜90Hz:±2dBのダイナミックEQ(スレッショルド−26dB)

→ 打点ごとのムラを補正。ドラムと同期しやすくする。 - 3kHz:+2dB(Q広め)

→ スラップや高次倍音を自然に補強。

3層目(EQ-P1AまたはNeve系) – キャラクター形成

5kHz:+1dB

→ ビンテージ感ある存在感と高域の艶出し。

60Hz:+1〜1.5dB

→ 低域の芯を補強。

推奨チェーン順

Pre → Studio EQ(補正) → Frequency 2(動的処理) → EQ-P1Aなど(質感EQ) → Comp

エレキギター/アコースティックギター

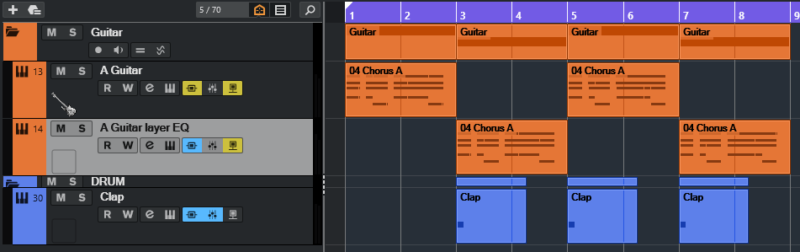

sample

2つのフレーズをドライとウェット(レイヤーEQ)を交互に再生します。

- 推奨レイヤー構成:

① studioEQで帯域ごとの粗整音

② Frequency 2で約3kHz付近を微調整(アタック強調)

③ EQ-P1AなどのカラーEQで温かみ付加 - 理由:アンプ録音やシミュレーター音は中域が複雑なため、レイヤリングで質感を整理できる。

ギターのEQレイヤリング設定例 の詳細(ここをクリックすると見れます)

目的:こもり防止・存在感と抜け感の強化(高域の抜けと質感を整理)

1層目(Studio EQ) – 基本補正

- HPF(ハイパスフィルター):80〜100Hz 12dB/oct

→ 不要な低域をカットし音を軽くする。 - 250〜400Hz:−2~−3dB(Q=1.2)

→ こもり防止。アンサンブル内で他楽器との干渉を回避。 - 4kHz:+2〜3dB(Q=2.0)

→ ジャキッとしたアタック感を付加。

2層目(Frequency 2) – 動的補正

- 2kHz帯:±2dBのダイナミックEQ(スレッショルド−24dB/レシオ2.5:1)

→ ピッキング強い箇所のみ抑えて耳疲れ防止。 - 8〜10kHz:+1.5dBシェルフ

→ 空気感や奥行きを追加。手触りを滑らかに調整。

3層目(ビンテージ系EQ/EQ-P1A) – 質感付け

- 100Hz:軽く+1dB(Q広め)

→ 中低域に温かみ。 - 10〜12kHz:+1.5〜2dB

→ シャープさと「空気感」を付加。

推奨チェーン順

Pre → Studio EQ(補正) → Frequency 2(動的処理) → EQ-P1Aなど(質感EQ) → Comp

ドラム(キック・スネア)

- キック:

① Studio EQでローカット(20Hz以下)

② Frequency 2でアタック帯域(3〜5kHz)を動的補正

③ GEQ-10で全体の低域カーブを確認し補正 - スネア:

① 200Hz以下のブーミーさを削除

② 5kHz付近をブーストして抜け感を強調。

ピアノ・シンセ

- 推奨レイヤー構成:

① Studio EQで不要帯域を整理

② Frequency 2で中域の濁り除去

③ EQ-P1Aで艶感付け - 理由:コード構成音が密集するため、複段階EQを用いることで各ノートがクリアに聴こえる。

まとめ

| 楽器 | 主なEQレイヤリング目的 | 推奨Cubase EQ例 |

|---|---|---|

| ボーカル | 濁り除去・空気感付加 | Studio EQ + Frequency 2 + EQ-P1A |

| ベース | 低域整理・倍音強調 | |

| ギター | 中域整理・キャラクター付加 | |

| ドラム | アタック補強と帯域整理 | Studio EQ + Frequency 2 + GEQ-10 |

| ピアノ/シンセ | 中域整理と艶感付与 | Studio EQ + Frequency 2 + EQ-P1A |

EQレイヤリングは「補正 → 精密調整 → 質感付け」の3段階を意識して適用するのが最も効果的。

次の記事も、きっとあなたのお役に立ちます。気になる方はこちらからチェック!

マスタリング関連記事

最後まで読んでいただきありがとうございました。

独学できる人とは

DTMを独学できる人と、難しい人の特徴を整理したチェックリストを作成しました。自分がどちらに近いかを判断する参考にしてください。

スクロールできます

| 独学できる人の特徴 | 独学が難しい人の特徴 |

|---|---|

| 自分で調べる習慣がある(検索力・英語資料も活用できる) コツコツ続ける粘り強さがある 小さなゴールを設定して達成感を積み上げられる 手を動かしてコードを書き、試行錯誤を楽しめる 分からないときに質問できる(SNSやコミュニティ利用) 学んだことを整理・アウトプットする習慣がある | エラーやつまずきで挫折しやすい ゴール設定が曖昧で「どこから始めればいいか」迷い続ける 受け身で「正解を教えてほしい」と思いがち 学習の優先順位づけが苦手で継続できない 情報が多すぎて比較・選択できず混乱する 孤独に学ぶのが苦痛でモチベーションが下がる |

独学はちょっと難しいかも…

チェックリストで ‘独学はちょっと難しいかも…’ と感じた方も安心してください。

DTMは一人で悩むより、伴走してくれる環境に身を置くことでグンと成長できます。

もし効率的に学びたいなら、プロの講師がサポートしてくれる DTMスクール を活用するのも一つの方法です。