タグ

Cubaseで迷わない!エフェクトを“プリ”か“ポスト”に挿すベストな選び方【初心者向け解説】

広告とAI生成素材が当ページに含まれています。

実例はCubase Pro 13 (Windows)です。

🎹 筆者のDTM制作環境

- Mac / PC:MacBook Air M4, GALLERIA (Win11)

- DAW:Cubase Pro 13 / Komplete 15 U / Waves Horizon

- 機材:Yamaha UR22MKⅡ / Akai MPD218 /Akai MIDIMIX / M-Audio KEYSTATION 61MK3

- 回線:eo光 10ギガコース(数百GBの音源ライブラリのダウンロードも一瞬で終わるため、制作の待ち時間がなくなります)

PR

今なら、Universal Audio LUNA Pro 2.0のスタート特価で“約45万円分のUADプラグインバンドル”が手に入る

- 21,200円(イントロセール価格)で、プロアナログサウンド+即戦力UADプラグインが一括導入できるバンドルは他に例がありません。

- バンドルプラグイン総額は約45万円分。まさに「プラグイン目当てで買っても損なし」の超お得パッケージです。

- 本場プロ愛用の30種以上がLUNA以外のDAWでもVST/AU/AAX形式で使えます。

- 専用のUADハードウェア(DSPカードやAudio Interface)不要、パソコンがあればOK。初心者でも扱いやすいシンプル設計+AI支援。

クリックして読める「目次」

プリフェーダーとポストフェーダーの違い

- プリフェーダー(プリセンド)はフェーダーの前で信号を送る状態。つまり、トラックフェーダーの位置(ボリューム)に影響されず、一定の量でエフェクトに送ることが可能。たとえば録音したトラックの音を変えずに、新規のAuxトラックに送ってアンプシミュレーター等を掛ける場合に有効です。(Cubaseの場合水色です。)

- ポストフェーダー(ポストセンド)はフェーダーの後。トラックフェーダー(ボリューム)に連動してエフェクトの掛かりが変わるため、ボリューム調整と連動した自然な空間系エフェクトに向いています。(Cubaseの場合橙色です。)

インサートエフェクトとセンドリターンの違い

- インサート

- トラックに直接挿し込み、原音そのものを大きく変化させる用途に使います。例としてコンプレッサーやEQ、ディストーションなど、単一トラックの音質を深く加工するエフェクトが挙げられます。

- センドリターン

- 別のAuxトラック(CubaseはFXトラック)に音を送ってエフェクトをかけ、原音とエフェクト音をミックスする手法。主にリバーブやディレイなど空間系エフェクトで、複数のトラックで共通の空間感を共有したい場合やCPU負荷を軽減したい場合に使われます。

エフェクト別の挿入位置(順番)と使い分け

引用:https://www.youtube.com/watch?v=IIR0NmlafNM

EQ(不要帯域のカット)

コンプレッサーの前後に置くことが多いです。カットEQは入力段階で音をクリアにし、不必要な帯域を取り除きます。

あわせて読みたい

EQの基本と実践テク|全DAWで使える原則+Cubaseユーザー必見ガイド【保存版】

EQの基本と実践テクを徹底解説。全DAWで使える原則からCubaseユーザー向けの応用法まで網羅。スイープ法・プリセット活用・帯域別の調整ポイントを初心者にもわかりやすく解説した保存版ガイド。

コンプレッサー

- 音量調整やダイナミクス制御に使い、EQの前後で使い分けます。

- サチュレーターやエキサイターで倍音を加え、EQ(ブースト)で音質調整。

- 空間系のディレイやリバーブはセンドリターンで使用し、ディレイ→リバーブの順でエフェクトチェーンを組むことが多い。

- サイドチェーンコンプレッサーなど特殊用途のエフェクトは用途に応じて挿入。

あわせて読みたい

【保存版】Cubaseコンプレッサーの基本・比較・おすすめ設定

Cubaseのコンプレッサーを基本から比較まで網羅。Cubase付属コンプの特徴と設定目安を具体的数値で解説し、自然さを保つパラレルも紹介します。

まとめ

- 原音の音質を変える系(コンプ、EQ)は「インサート」、

- 空間系で複数トラックに共通させたいものは「センドリターン」、

- エフェクトに送る信号は「プリフェーダー」か「ポストフェーダー」かを音量フェーダーとの連動性で選ぶ、

という使い分けが一般的であり、エフェクトの種類ごとに適切な挿す位置や方法があります。

プリ(Pre)エフェクトの特徴

ダイナミクス系(コンプレッサー、リミッター、ゲート)

音のダイナミクスを整えるため、基本的にプリで適用するのが一般的。

あわせて読みたい

【保存版】Cubaseコンプレッサーの基本・比較・おすすめ設定

Cubaseのコンプレッサーを基本から比較まで網羅。Cubase付属コンプの特徴と設定目安を具体的数値で解説し、自然さを保つパラレルも紹介します。

EQ(イコライザー)

不要な帯域をカットしたり、音作りのためにプリで使用されることが多い。

あわせて読みたい

EQの基本と実践テク|全DAWで使える原則+Cubaseユーザー必見ガイド【保存版】

EQの基本と実践テクを徹底解説。全DAWで使える原則からCubaseユーザー向けの応用法まで網羅。スイープ法・プリセット活用・帯域別の調整ポイントを初心者にもわかりやすく解説した保存版ガイド。

ディストーション/サチュレーション

音を加工するため、プリで適用することが多い。

リバーブやディレイ(センド使用時)

ドライ信号を整えてからAUX(FXトラック)にセンドするため、プリEQやプリコンプが一般的。(AUX(FXトラック)でリバーブの前にEQやコンプの場合もある。)

あわせて読みたい

【保存版】リバーブのコツ|Cubase実例で学ぶ設定・種類・おすすめプラグイン

リバーブの設定や種類の違いをわかりやすく解説。Cubase実例を中心にしつつ、他のDAWユーザーにも役立つ内容です。プリ/ポストフェーダーの使い分けやEQ処理、プロ定番のおすすめプラグインまで網羅した実践ガイド。

ポスト(Post)エフェクトの特徴

リバーブやディレイ(インサート使用時)

すでに作り込まれた音に空間を加える場合はポストが有効。

EQ(最終調整用)

例えば、リバーブの後に高域を削る場合などはポストEQが適している。

コンプレッション(センドエフェクトの後)

リバーブの音をダイナミクス処理したい場合など、ポストに入れることもある。

一般的に多いのは?

- ダイナミクス処理(コンプ、EQ)はプリが主流。

- 空間系(リバーブ、ディレイ)はポストも多いが、プリでの調整が重要。

- 特殊用途(エフェクトの影響を受ける順番による)はポストが適用されることも。

結論

一般的にはプリが多いが、空間系はポスト

マスタリングエフェクト

DTMマスタリングにおいて、最終のステレオバス(マスターバス)に挿すプラグインは基本的にプリフェーダー(Pre-fader) に配置します。これは、マスターフェーダーの音量操作によってコンプレッサーやリミッターの動作が変化しないようにするためです。

理由と仕組み

- プリフェーダー(Pre-fader) はフェーダーの前に信号処理が行われるため、フェーダーの位置に関係なく安定した出力処理ができます。

つまり、OzoneやFabFilter Mastering Suiteのようなマスタリングプラグインを挿す場合、マスターフェーダーの音量を変更しても処理結果がブレません。 - ポストフェーダー(Post-fader) はフェーダーの後に信号が流れるため、フェーダーの位置で音量やエフェクトのかかり方が変わります。これにより、最終出力用の処理においては不安定になるため、原則避けられます。

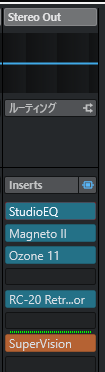

例(Cubaseの場合)

Cubaseでは、Stereo Outトラックのインサートスロットの上部6つがプリフェーダー、下2つがポストフェーダー に該当します。Ozoneやリミッター、EQなどのメイン処理系は上段(プリ:水色)に、ディザやメーター類のみを最下段(ポスト:橙色)に置くのが一般的です。

実務的なまとめ

マスタリングチェーンの核となる処理は全てプリフェーダー側に置き、ポスト側は最終確認用途に限定すると最も安定した結果が得られます。

- プリフェーダーに挿す(推奨)

EQ、コンプレッサー、リミッター、イメージャー、マキシマイザーなど。 - ポストフェーダーに挿す(例外的)

メーター、ディザリングプラグインなど、音量に依存しない最終確認系。

出典

- Pre- or post-fader? | Music & Technology

- How to MASTER your MUSIC in CUBASE 11

- Pre Fader vs Post Fader Inserts when MASTERING

- What is a Mix Bus? All You Need to Know About Bussing

- NUGEN Audio「Stereoplacer」ベースギターの音像を劇的に改善する使い方と特徴

- DTM・ミックスで音を左右に広げる方法5つ

- マスタリングEQのタメになるTips10選 – Waves

- Send Return(センドリターン)DTM用語集(Sleepfreaks DTMスクール)

- Mastering EQ to Add Depth to Your Mix (3 Levels Explained)

まとめ:一歩ずつ着実にステップアップ

はじめてのミックスやマスタリング作業は難しく感じるかもしれませんが、焦らず一つ一つの操作や音の変化を楽しみながら進めていきましょう。今回ご紹介した方法やコツも、わからなくなったら何度でも読み返したり、動画を見ながら一緒に作業してみてください。「自分にできるかな?」と不安になることもあると思いますが、少しずつ経験を積むことで必ずコツがつかめるはずです。音作りの悩みや疑問はみんなが通る道ですので、あなたのペースで楽しくDTMを続けていきましょう。

次の記事も、きっとあなたのお役に立ちます。気になる方はこちらからチェック!

マスタリング関連記事

最後まで読んでいただきありがとうございました。

独学できる人とは

DTMを独学できる人と、難しい人の特徴を整理したチェックリストを作成しました。自分がどちらに近いかを判断する参考にしてください。

スクロールできます

| 独学できる人の特徴 | 独学が難しい人の特徴 |

|---|---|

| 自分で調べる習慣がある(検索力・英語資料も活用できる) コツコツ続ける粘り強さがある 小さなゴールを設定して達成感を積み上げられる 手を動かしてコードを書き、試行錯誤を楽しめる 分からないときに質問できる(SNSやコミュニティ利用) 学んだことを整理・アウトプットする習慣がある | エラーやつまずきで挫折しやすい ゴール設定が曖昧で「どこから始めればいいか」迷い続ける 受け身で「正解を教えてほしい」と思いがち 学習の優先順位づけが苦手で継続できない 情報が多すぎて比較・選択できず混乱する 孤独に学ぶのが苦痛でモチベーションが下がる |

独学はちょっと難しいかも…

チェックリストで ‘独学はちょっと難しいかも…’ と感じた方も安心してください。

DTMは一人で悩むより、伴走してくれる環境に身を置くことでグンと成長できます。

もし効率的に学びたいなら、プロの講師がサポートしてくれる DTMスクール を活用するのも一つの方法です。