タグ

SEO検定1級に独学で挑戦!学習開始と効果的な勉強法

広告とAI生成素材が当ページに含まれています。

この投稿の対象者

- SEOやSEO検定に興味がある方

- SEO検定の受験を検討中の方

この投稿を読むメリット

- SEO検定の詳細と効果的な学習法がわかります

tetsu7017

tetsu7017実務に活かせるから、勉強も意外と楽しい!スキマ時間で、ムリなく合格を目指しました

クリックして読める「目次」

SEO検定受験を決意した背景

SEO検定受験の目的はメリット追求と知識の蓄積です

WordPressでAdSenseを運用する中で、SEOの知識が必要不可欠であることを痛感しました。公式テキストを手に取った際、既に8割程度の内容を理解できたことから、独学での1級合格も十分可能であると感じました。

SEO検定のメリットについて

- ホームページ制作やライティング、コンサルタント業務の受注において信頼性が向上します

- SEOに関する知識を有している証明となり、クライアントからの信頼性向上につながります。特に、SEO検定1級の合格者は、SEOの基礎知識だけでなく、広範なWebの知識も必要とされるため、業務受注時の強みとなります。

- SEOのプロとしての証明となり、権威性が高まります

- SEOの専門知識を持つことの証明となり、筆者の権威性や信頼性の向上に寄与します。特に、SEO検定1級の合格者は、SEOの基礎知識だけでなく、広範なWebの知識も必要とされるため、業務受注時の強みとなるでしょう。

- SEO検定合格者は公式サイトからの被リンクを獲得し、ドメイン評価が向上します

- SEO検定に合格すると、全日本SEO協会の公式サイトに合格者として掲載され、運営サイトへの被リンクが設置されます。この被リンクは、ドメインパワーの向上に寄与する可能性があります。また、資格取得によりブログ運営者の専門性や信頼性が高まり、ユーザーや検索エンジンからの評価が向上します。これらの要素は、Googleが重視するE-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)の向上に直結し、検索順位の改善に効果を発揮します。

総じて、SEO検定は実務に直結する知識の習得と、キャリアアップの双方において有益な資格であると考えます。

SEO検定とはSEOに関する知識と技術を測定する資格試験

試験概要

SEO検定 は、一般社団法人全日本SEO協会 が主催する、SEO(検索エンジン最適化)に関する知識と技術を測定する資格試験です。1級から4級までのレベルが設定されており、各級の特徴や内容は以下の通りです。

- 1級:モバイルSEOと最新のSEO動向

- 最上級レベルで、最新のSEO技術やトレンドを学びます。モバイルSEO、アプリマーケティング(ASO)、ローカルSEO、Googleのアルゴリズムアップデート、検索順位の復旧方法、SEOの未来予測など、幅広いトピックをカバーしています。

- 2級:コンテンツ作成と外部対策

- 上級者向けのレベルで、実践的なSEO対策を学びます。高品質なコンテンツの構築方法、効果的な外部リンク対策、トラフィック要因の重要性、ソーシャルメディアの活用、アクセス解析と競合調査など、サイトの評価を高めるための手法を習得します。

- 3級:キーワードリサーチと内部対策

- 4級の知識を基に、より具体的なSEO対策を学ぶ中級レベルです。検索キーワードの需要調査、キーワードのパターンと目標設定、上位表示するためのページ構造やサイト内リンク構造、構造化データの活用方法など、内部施策の基礎を習得します。

- 4級:SEOの基礎知識

- SEO初心者向けのレベルで、Webや検索エンジンの基本的な仕組み、Googleの特徴、SEOの意義と情報源、内部・外部要因など、SEOの基本概念を学びます。この級では、SEOの全体像を理解するための土台を築くことができます。

各級は独立しており、受験者のレベルや目的に応じて選択できます。公式テキストや問題集が用意されており、独学でも十分に対策可能です。試験は全国主要都市で定期的に開催されており、受験料は級によって異なります。

SEO検定1級の受験料は約8,000円で、他の上位検定試験と比較しても手頃です。

合格率と難易度

- 1級:モバイルSEOと最新のSEO動向

- 合格率:2024年は63%

- 難易度:最上級レベルで、幅広いトピックをカバーしています。合格率は他の級と比較して低めですが、公式テキストや問題集を活用した学習で十分に合格を目指せます。

- 2級:コンテンツ作成と外部対策

- 合格率:2024年は71%

- 難易度:上級者向けのレベルで、実践的なSEO対策を学びます。合格率は比較的高めで、適切な学習で合格が可能です。

- 3級:キーワードリサーチと内部対策

- 合格率:2024年は68%

- 難易度:中級レベルで、より具体的なSEO対策を学びます。合格率は中程度で、しっかりとした学習が求められます。

- 4級:SEOの基礎知識

- 合格率:2024年は73%

- 難易度:SEO初心者向けのレベルで、合格率は最も高く、基礎を固めるための試験として適しています。

試験は全国主要都市で定期的に開催されており、受験料は級によって異なります。

試験時間は1時間で、全80問中64問(正答率80%)以上の正解で合格となります。

マークシート方式の選択回答のため、曖昧な記憶でも回答可能で、正解率の向上が期待できます。そのため、この検定は比較的取り組みやすいといえます。

試験日程と申し込み

検定日程と申し込みについてはこちら(公式サイト) です。

過去問

SEO検定の過去問題は単独での販売や提供が行われていません。しかし、各級の『SEO検定公式問題集2025-2026年版』には、練習問題に加えて2回分の模擬試験問題が収録されています。

このように、公式問題集を活用することで、実際の試験問題に近い形式で学習を進めることが可能です。

独学による学習

教材

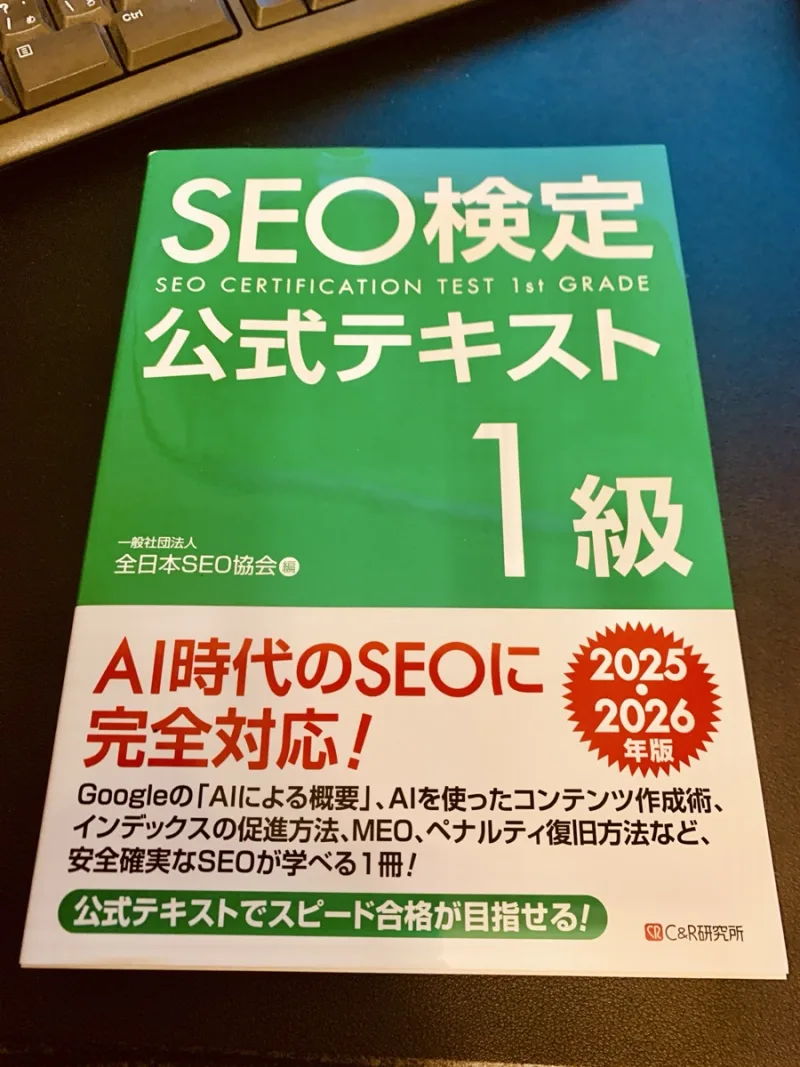

Amazonで購入した「SEO検定公式テキスト1級」と「SEO検定公式問題集1級」での独学です。

まず、Amazonで購入した「SEO検定公式テキスト1級」を一通り確認しました。約8割は既知の内容だったため、独学で1ヶ月程度の学習で1級合格が可能と判断し、オンラインで受験登録を行いました。その後、「SEO検定公式問題集1級」もAmazonで追加購入しました。

「SEO検定公式テキスト1級」は、受験を考えていないブロガーにとっても有益なSEO情報が豊富に含まれており、興味のある方には購入をおすすめします。

学習方法と勉強時間

試験1か月前から、スキマ時間を活用して学習を開始しました。使用教材は「SEO検定公式問題集1級」 。間違えた箇所や初見の内容は「SEO検定公式テキスト1級」で即座に確認するという方法です。

このスタイルは、過去に品質管理検定やフォトマスター検定でも成果を出した効率的な学習法で、今回も再現性高く活用しています。

また、筆者が運営するホームページの改善にも直結する知識が多く、実務に役立つ内容として興味深く学べています。

さらに、移動時間などにはiPhoneのChatGPTアプリを活用。

以下のプロンプトでクイズ形式にして学習効率を高めました。

SEO協会の知見で回答をお願いします。

2025年度のSEO検定1級の模擬試験問題を10問作成してください。そして最後に各問題の答えと解説をつけてください。

不明用語や誤答箇所も都度ChatGPTに質問し、その場で理解を深めています。

なお、スキマ時間の優先順位は、

ブログ記事作成 > 作曲活動 > SEO検定対策 です。

学習計画

「1か月間、スキマ時間を活用すれば合格可能」と判断し、あえて細かいスケジュールは立てていません。効率重視の学習スタイルです。

- 初期フェーズ:問題集を1周しながら、間違えた箇所や理解が曖昧な点をテキストで重点的に復習

- 試験1週間前:問題集をもう一度解き直し、弱点を再確認

- 前日:問題集全体を軽く見直し、知識を最終整理

- 試験当日:重要キーワードや基本概念をざっと確認して本番に臨む

学習中に得た重要なSEOテクニック

AIについて

最新のトレンドはAIです。AIでのリライト術などを「SEO検定公式テキスト1級」で紹介しています。

20250226追記:筆者もAIを使ってリライトしてます。こちらのAIを使ったリライトに関する記事をご覧ください。

Googleは、E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)の要素を満たしたAIが生成した記事や画像など、質の高いコンテンツも評価するとしています。(ただし、著作権違反は当然NGです)

最近Google検索結果でトップに出てくるようになった「AIによる概要」へのSEO対策も追加されています。

キーワードの詰め込みについて

以前は、記事や見出しに同じキーワードを何度も使う手法が一般的でした。しかし、現在では検索エンジンのアルゴリズムが更新され、過度なキーワードの繰り返しは検索結果から除外される可能性があります。タイトル、メタディスクリプション、H1タグ、画像のalt属性、URLなどで同じキーワードを過度に繰り返すことは避けるべきです。筆者自身も、過去にキーワードを繰り返し使用していた記事を順次修正しています。

さまざまなSEOについて

ローカルSEO、モバイルSEO、Google MAP対策(MEO)など、Googleのアルゴリズムアップデートに伴い、さまざまな対策が求められていると実感します。今後のアップデートに合わせ、新たな対策が追加されるでしょう。SEOは日々進化しているため、継続的な学習が不可欠です。

商品比較サイト

商品比較サイトは、Google検索で上位表示されやすく、ユーザーも購入前にこれらのサイトを参考にする傾向があります。しかし、長文を敬遠する読者を購買者に転換するには、効果的な施策が必要です。そのため、自社商品をアピールする際は、ページの冒頭に分かりやすい比較表を配置することが重要です。これにより、ユーザーは情報を一目で把握でき、購買意欲を高めることが期待できます。

アルゴリズムについて

Googleのアルゴリズムは非公開で詳細は明らかにされていませんが、特許文献や学術論文からその一端を推測することが可能です。例えば、Googleの創設者であるラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンが1998年に発表した論文「The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine」では、PageRankアルゴリズムの基本概念が紹介されています。この論文を参照することで、Googleの検索エンジンの初期設計思想を理解する手がかりとなります。

また、学術論文「Spectral properties of the Google matrix of the World Wide Web and other directed networks」では、Googleマトリックスのスペクトル特性が研究されており、アルゴリズムの数学的側面を深く理解するための資料となります。

これらの文献を通じて、Googleのアルゴリズムの一部を推測することが可能です。

覚えにくいポイントとその克服法

理解を深めるための工夫や覚え方

まずは問題集を解いて、間違えたものやわからないものはテキストで確認するようにしています。

覚えにくいのはアウトプットして記憶に残します。音読や鉛筆書きや人前で説明することもアウトプットになりますし、投稿記事を書くことでもアウトプットなります。投稿の場合、皆さんへの情報共有となり一石二鳥です。試験直前では次の目次「重要な概念はキーワード」を見直します。

重要な概念やキーワード

筆者tetsu7017が過去に混同しやすかったキーワードや、SEO検定・実務で頻出しそうな重要語句をピックアップしました。正確に理解しておくことで、実力アップにつながります。

- EFO(Entry Form Optimization)

- エントリーフォーム最適化(離脱防止・CV率向上対策)

- YMYL(Your Money or Your Life)

- 医療、健康、美容、金融、法律、ニュースなど「お金・生命」に関わるジャンルで、特に品質評価が厳格

- 2011年パンダアップデート:コンテンツの質を評価

- 2012年ペンギンアップデート:過剰な被リンクの最適化

- 2012〜14年ベニスアップデート:ローカルSEO、ユーザー位置情報の活用

- 2015年モバイルフレンドリーアップデート:モバイル対応の有無がランキングに影響

- 2017年医療アップデート:信頼性の高い医療情報(資格・許認可など)を優先

- 2018年~コアアップデート:年に数回実施。検索品質の大規模な見直し

- 2019年Bert アップデート:文脈理解型の自然言語処理を導入

- ※関連語:Cloud TPU(GoogleのAI処理デバイス)

- 2019年11月ローカル検索アップデート:地図検索に影響

- November 2019 Local Search Update 巨大な類義語辞典

- 2024年7月PCクローラ停止(モバイルファースト完全移行)

- クロールエラー→インデックスエラー

- 不正リンク 購入したリンク、過剰なアンカーテキストリンク、急激に増えた被リンク、増えた陰性リンク、SEO目的サイトから増やしたリンク

- CLS(Cumulative Layer Shift) 視覚的安定性

- LCP(Largest Content Paint) 読み込みパフォーマンス

- コンテンツの品質

- 独自性

- 人気度:トラフィックが多いと検索上位

- 信頼性:E-E-A-T:Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trust(信頼)

- 暗黙のユーザーフィードバックに基づいた検索ランキングの修正(特許)

- URL Uniform Resource Locator

- CGC consumer generated content

- MEO(Map Engine Optimize) ・・・NAP情報(Name, Address, Phone)

- SGE(Search Generative Experience)→「AIによる概要」

- SXG(Signed Exchange)

- Similarweb トラフィックやユーザー行動を分析

- QDD(Query Deserves Diversity)検索クエリに対し多様性を評価するアルゴリズム

- サイテーション:ウェブサイトやSNS上で自社の企業名、ブランド名、サービス名などが言及されること

- アノテーション:注釈

- 構造化データ:ページの構成データ、Cocoon,Swellは自動作成。リッチリザルト

- 『AIによる回答』に反映: 充実したコンテンツの作成、構造化データの最適化、ブランディングの強化、多様なチャンネルでの情報発信

- ユーザーエージェント ブラウザ情報等

- AMP(Accelerated Mobile Page)

- Googleによって開発されたWebページを高速で読み込む技術

- 朝日新聞デジタル、amebaブログ、保険市場

- ペイドメディア

- リスティング広告、SNS広告、マスメディア広告

- ALT属性 端的に表現

- 動的な配信(ダイナミックサービング)

SEO検定の独学が難しいと感じる方には受講をおすすめします

- 全日本SEO協会(SEO検定主催者)

SEO検定を主催している一般社団法人全日本SEO協会では、公式テキストや問題集の提供に加え、各種セミナーや講座を開催しています。これらのリソースを活用することで、体系的かつ最新のSEO知識を習得できます。 BloBiz(ブロビズ)

BloBizは、Webライターやブロガーを目指す方をサポートする情報メディアです。ブログ開設方法やマネタイズのコツ、SEO対策など、実践的なノウハウを提供しています。また、マンツーマンのオンラインレッスンや記事添削、24時間対応のチャットサポートなど、充実したサポート体制が特徴です。デジタルマーケティングのオンライン学習サービス【デジマナビ】

デジマナビは、デジタルマーケティング全般を学べるオンライン学習サービスです。SEO対策をはじめ、コンテンツマーケティングやSNS運用など、多岐にわたる講座を提供しています。初心者から上級者まで、自分のレベルに合わせて学習を進めることができます。

これらの講座を活用することで、独学では難しいと感じるSEOの知識や技術を効率的に習得できるでしょう。

まとめ

SEO検定1級の受験が3週間後に迫っています。毎日、少なくとも5分の時間を確保して学習を続けています。時間的な制約はありますが、これまで蓄積してきた知識を活かし、合格を目指しています。

試験結果については、後日改めてご報告いたします。皆様の参考になれば幸いです。

次の記事も、きっとあなたのお役に立ちます。気になる方はこちらからチェック!

WordPress関連記事

最後まで読んでいただきありがとうございました。

当サイトWordPressテーマ

- WordPressテーマ国内シェアNo.1

- 初心者でも簡単に

綺麗なサイトを作成可能 - 複数のサイトで使用可能

(追加料金なし) - エックスサーバーからの購入で割引

\今すぐチェック/