タグ

Cubaseリファレンストラックと制作楽曲を効果的に比較する2つの方法

広告とAI生成素材が当ページに含まれています。

リファレンストラックをそのまま出力するとマスタリングエフェクトがかかってしまい、自分が作成した楽曲と正しい比較ができません。

詳細についてはリファレンス関連記事を参照してください。

この投稿の対象者

- リファレンス比較で楽曲を作成しているCubase Proユーザー初心者や中級者の方

この投稿を読むメリット

- リファレンストラックと制作中の楽曲を正しく比較できるようになります

- 新しい比較の方法がわかる可能性があります

実例はCubase Pro 13 (Windows)です。

🎹 筆者のDTM制作環境

- Mac / PC:MacBook Air M4, GALLERIA (Win11)

- DAW:Cubase Pro 13 / Komplete 15 U / Waves Horizon

- 機材:Yamaha UR22MKⅡ / Akai MPD218 /Akai MIDIMIX / M-Audio KEYSTATION 61MK3

- 回線:eo光 10ギガコース(数百GBの音源ライブラリのダウンロードも一瞬で終わるため、制作の待ち時間がなくなります)

クリックして読める「目次」

前段階:リファレンストラックを作成する

ターゲットとなるリファレンストラックを作成します。必要に応じてリファレンストラック作成方法の記事を参照してください。

Cubaseでリファレンストラックと制作中の楽曲を効果的に比較する方法

Cubaseでリファレンストラックと自身が作成中の楽曲を効果的に比較するためには、以下の2つの方法が有効です。

リファレンストラックを比較する2つの方法

- 方法1:グループチャンネルを活用する方法

- 方法2:コントロールルームのキュー機能を利用する方法(CubaseProのみ)【オススメ】

方法1. グループチャンネルを活用する方法

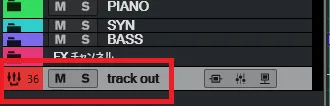

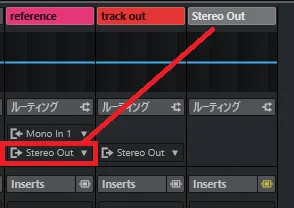

グループチャンネルを活用する設定

この設定により、制作中の楽曲にはマスタリングエフェクトが適用され、リファレンストラックには適用されない状態で、両者を直接比較できます。トラックのルーティングを変更するため、そのトラック数が多いと大変です。プロジェクト作成の最初に作っておくか、テンプレートで上記の設定をしておくとよいですね。

グループチャンネルとは、複数のトラックの出力を一つにまとめて処理するための機能です。これにより、関連するトラックをまとめてエフェクト処理や音量調整が可能となり、ミキシング作業の効率化や一貫性のあるサウンド作りに役立ちます。

主な特徴と利点:

- 一括処理: 複数のトラックに同じエフェクト(例: コンプレッサー、EQ)を適用する際、各トラックに個別に設定するのではなく、グループチャンネルにまとめて適用できます。

- 音量管理: 関連するトラックの音量を一括で調整でき、全体のバランスを保ちながらミックスを進められます。

- セクションごとの制御: ドラムセットやコーラスなど、特定の楽器群をグループ化して管理することで、ミックスの柔軟性が向上します。

使用例:

- ドラムのまとめ: キック、スネア、ハイハットなどのドラムトラックをグループチャンネルにまとめ、全体にコンプレッサーを適用して一体感のあるサウンドに仕上げる。

- ボーカル処理: メインボーカルとバックグラウンドボーカルをグループ化し、統一感のあるエフェクトをかける。

グループチャンネルを活用することで、ミキシングの効率化とサウンドの統一感を実現できます。

方法2. コントロールルームのキュー機能を利用する方法(CubaseProのみ)

コントロールルームはCubaseProのみの機能です。

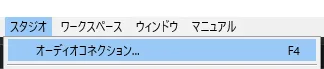

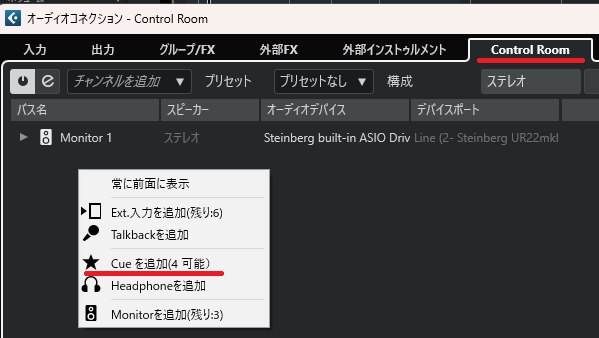

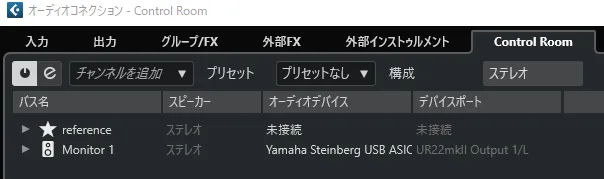

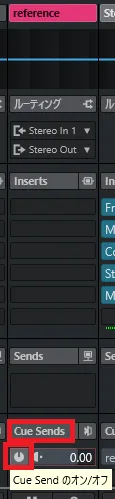

コントロールルームのキュー機能を利用する設定

STEP

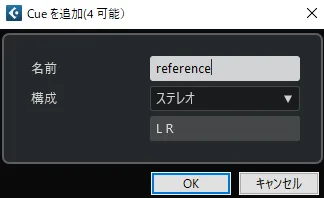

キューの追加

STEP

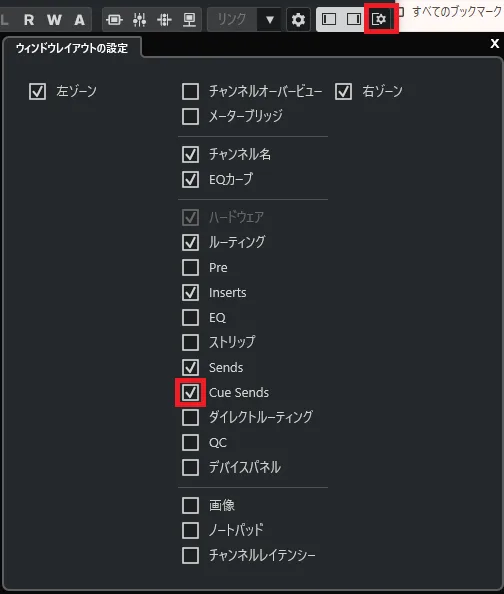

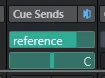

リファレンストラックの設定 Cue Sends

STEP

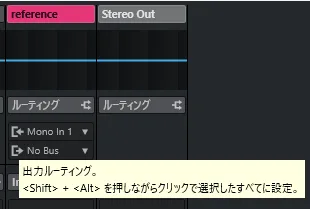

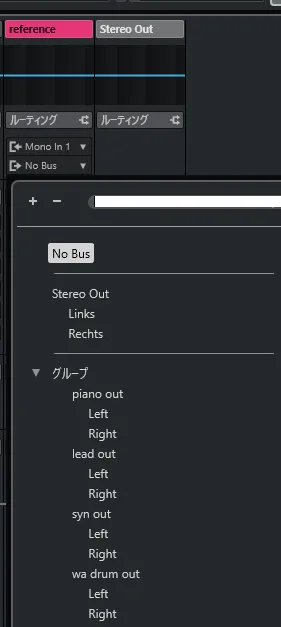

リファレンストラックの設定 No Bus

リファレンストラックの出力ルーテイングを「No Bus」に変更します。

STEP

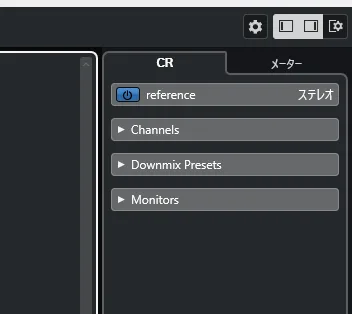

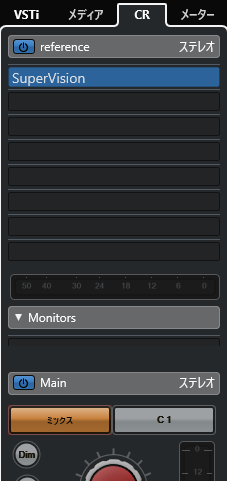

Supervisionを挿す

「CR」→「Reference」にSupervisionなどの解析プラグインを挿す。

この設定により、リファレンストラックと制作中の楽曲を瞬時に切り替えて比較することが可能となります。

リファレンストラックと制作中の楽曲の切り替え方

コントロールルームとはプロフェッショナルなミキシング環境の一部で、スタジオモニタリングやヘッドフォンミックスの管理を効率化するための機能です。コントロールルームを使用することで、スタジオ内のモニタリング環境を柔軟に設定でき、録音セッションやミックス作業をより快適に進めることができます。

キュー (Cue)機能とは、録音時に演奏者やボーカリストが自身のモニターミックスをカスタマイズできるようにするためのものです。これにより、各パフォーマーは自分のパートや他のトラックの音量バランスを調整し、最適なモニタリング環境で演奏や歌唱が可能となります。

キュー の主な目的:

- 個別のモニターミックス作成: 各演奏者が自分の好みに合わせてモニター音声を調整できます。

- 録音の質向上: 適切なモニタリングにより、演奏や歌唱のパフォーマンスが向上します。

- コミュニケーションの円滑化: エンジニアと演奏者の間で、モニターミックスに関する要望を柔軟に反映できます。

この機能を活用することで、録音セッションの効率とクオリティを高めることができます。

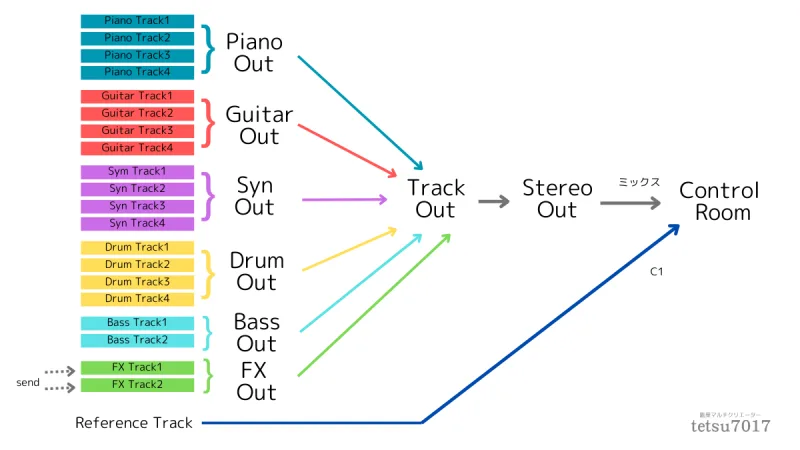

筆者のルーテイングは上記のようなイメージになります。まさにコントロールルームのキュー機能を利用する設定です。

注意点

リファレンストラックの音量調整

- 重要性: リファレンストラックと自作曲の音量差があると、比較時に誤った判断を招く可能性があります。音量が大きい方が人間の耳には良く聞こえる傾向があるため、正確な比較のためには音量を一致させることが重要です。

- 対処方法:

- ミックス時にはピーク値が-18dB~-10dBにしておく。

- マスタリング時にはピーク値が0dBになるようにしておく。

位相の問題

- 重要性: 位相の問題は、特に低音域で音が薄くなる、特定の音が消えるなどの現象を引き起こし、ミックス全体のクオリティに影響を与えます。これは、複数のマイク録音やステレオエンハンサーなどのステレオエフェクトの使用時に発生しやすい問題です。

- 対処方法:

- モノラル再生での確認: ミックスをモノラル再生し、音が薄くなったり消えたりする部分がないか確認します。モノラル再生で問題が顕著になるため、位相のズレを検出しやすくなります。

- 波形の確認と調整: DAW上で波形を拡大表示し、同じ音源の複数トラック間で波形のズレがないか確認します。ズレがある場合、タイムライン上で波形を左右にずらして位相を合わせます。

- 位相反転機能の活用: 各トラックの位相反転ボタンを使用して、位相の問題が解消されるか確認します。特に、スネアドラムの上下にマイクを配置する場合など、位相が逆になることが多いため、この機能が有効です。

詳細は位相問題の投稿記事をご覧ください。

まとめ

リファレンストラックと制作中の楽曲を正しく比較するためには、以下の方法を実践してください。

- グループチャンネルを活用して、マスタリングエフェクトをリファレンスに適用しないよう設定。

- コントロールルームのキュー機能を使い、リファレンストラックと自作曲を簡単に切り替え。

これらを活用することで、正確な比較が可能になり、より良いミックスやマスタリングが実現できます。

引き続きリファレンスの下記関連記事をご覧ください。

次の記事も、きっとあなたのお役に立ちます。気になる方はこちらからチェック!

マスタリング関連記事

最後まで読んでいただきありがとうございました。

独学できる人とは

DTMを独学できる人と、難しい人の特徴を整理したチェックリストを作成しました。自分がどちらに近いかを判断する参考にしてください。

スクロールできます

| 独学できる人の特徴 | 独学が難しい人の特徴 |

|---|---|

| 自分で調べる習慣がある(検索力・英語資料も活用できる) コツコツ続ける粘り強さがある 小さなゴールを設定して達成感を積み上げられる 手を動かしてコードを書き、試行錯誤を楽しめる 分からないときに質問できる(SNSやコミュニティ利用) 学んだことを整理・アウトプットする習慣がある | エラーやつまずきで挫折しやすい ゴール設定が曖昧で「どこから始めればいいか」迷い続ける 受け身で「正解を教えてほしい」と思いがち 学習の優先順位づけが苦手で継続できない 情報が多すぎて比較・選択できず混乱する 孤独に学ぶのが苦痛でモチベーションが下がる |

独学はちょっと難しいかも…

チェックリストで ‘独学はちょっと難しいかも…’ と感じた方も安心してください。

DTMは一人で悩むより、伴走してくれる環境に身を置くことでグンと成長できます。

もし効率的に学びたいなら、プロの講師がサポートしてくれる DTMスクール を活用するのも一つの方法です。