タグ

ディレイ活用術|リバーブとの違いとプロのEQ・ダッキング設定例【保存版】Cubase以外のDAWでもOK

広告とAI生成素材が当ページに含まれています。

ディレイとリバーブはどちらも「空間系エフェクト」ですが、目的と聴感上の効果が異なります。DTMでは両者を使い分けることで、ミックスの奥行きや立体感を自在にコントロールできます。

最初に結論

- ディレイは「リズムや奥行きの“点”」

- リバーブは「空間の“面”」

をコントロールするものと捉えると、目的に応じた自然な空間演出が可能になります。

実例はCubase Pro 13 (Windows)です。

クリックして読める「目次」

ディレイとは

ディレイ(Delay)は「音の反復(こだま)」を人工的に作るエフェクトです。一定の時間差をつけて原音を繰り返すことで、厚みや広がり、リズムのグルーヴを強調します。

主な用途

- ボーカルに薄くかけて「厚み」「存在感」を出す

- ギターソロにテンポ同期ディレイで躍動感を出す

- ミックス空間の隙間を埋める

基本パラメータ

- Delay Time:反復までの時間(BPMに合わせると効果的)

- Feedback:繰り返し回数(20〜40%が自然)

- Mix:原音とエフェクト音のバランス

- Hi Cut / Lo Cut:音がこもらないよう明るさを調整

種類と活用法

- ショートディレイ(20〜80ms):ダブリング効果。ボーカルやギターを太くする。

- ミドル〜ロングディレイ(300ms以上):フレーズの後ろに反響を残し、印象を強調する。

広告の下に記事が続きます

リバーブとは

リバーブ(Reverb)は「残響音」自体を再現するエフェクトです。ホールや部屋などの空間に音が複雑に反射する様子をシミュレートし、空気感・奥行きを作ります。

主な用途

- 無機質な打ち込み音に「自然な空間感」を付加

- ボーカルを前に出しつつ背景を柔らかく包む

- 各楽器の距離感を統一してまとまりあるミックスを作る

よく使われる種類

| リバーブタイプ | 特徴 | 用途例 |

|---|---|---|

| Room | 小空間で自然な響き | ドラム/アコースティック |

| Plate | 明るく密度の高い響き | ボーカル/スネア |

| Hall | 広大で壮大な響き | バラード/シンセ |

| Spring | レトロ感・アンプ風響き | ギターアンプ系 |

| Chamber | 暖かく自然な響き | ボーカルにヴィンテージ感 |

主要パラメータ

- Pre-Delay(30〜50ms):リバーブの鳴り始めを遅らせて、原音をクリアに保つ

- Decay(1.5〜3秒):残響の長さ

- Mix:空間感の強さを調節

広告の下に記事が続きます

ディレイとリバーブの違い

| 比較項目 | ディレイ | リバーブ |

|---|---|---|

| 効果 | 音を繰り返す(こだま) | 音の反射を再現(残響) |

| 空間感 | リズム的・明確 | 滑らか・自然 |

| 調整要素 | Delay Time・Feedbackなど | Decay・Pre-Delayなど |

| 聴感 | 粒立ちがある、リズミカル | 空気感が増す、包み込む |

| 主な使いどころ | フレーズの強調/厚み | 空間演出/位置感の統一 |

広告の下に記事が続きます

一般的なテクニック

- ディレイ→リバーブの順にかける:ディレイの残響にも空間感を与え、立体的なミックスに

- ショートディレイ+軽いリバーブ:明瞭さを保ちながら自然な広がりを実現

- テンポシンク・ディレイ:BPMに合わせて拍単位で音を繰り返し、楽曲にグルーヴを加える

- プリディレイ調整:リバーブ開始を遅らせ、ボーカルを前面に保ちながら広がりを付加

広告の下に記事が続きます

ディレイ音にEQやサイドチェーンをかけるテクニック

「EQで音の粒を整え、サイドチェーンで動きを付ける」ことで、ディレイは単なる反射ではなく、曲のグルーヴと空間演出の要に進化します。特にボーカルやリード楽器では、原音の主張とディレイの演出を両立させるこの組み合わせが、プロ感のカギとなります。

| テクニック | プラグイン例 | 設定の狙い |

|---|---|---|

| ディレイEQフィルタリング | FabFilter Pro-Q4, Cubase StudioEQ | 濁りの回避・定位の明瞭化 |

| ディレイダッキング | Waves Renaissance Compressor, Cubase Compressor | ボーカルとの住み分け |

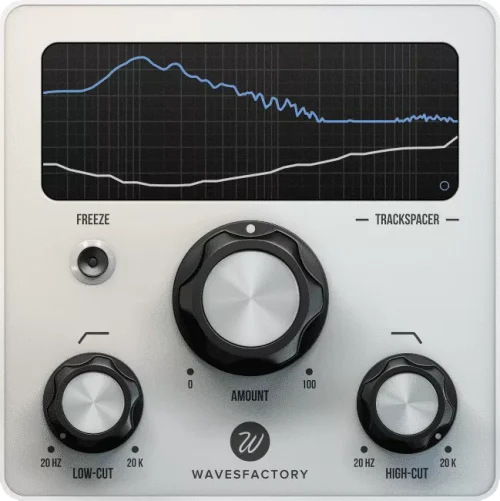

| ダイナミックEQサイドチェイン | Wavesfactory Trackspacer, FabFilter Pro-Q4 Cubase Frequency 2 | 特定帯域のみを動的に抑制 |

| ディレイ前EQ vs 後EQ | FabFilter Pro-Q4, Cubase StudioEQ | 前EQ:音質設計、後EQ:空間整理 使い分けで質感コントロール |

広告の下に記事が続きます

ディレイEQフィルタリング

ディレイ成分は中域や低域が濁りやすく、放置するとミックス全体をマスクしてしまいます。そのため、ディレイ専用トラック(センド)にEQを入れて余分な帯域を整理します。

定番設定

- Low Cut(100〜150Hz以下をカット):不要な低音の共鳴を除去

- High Cut(8kHz以上をカット):ディレイがキラキラしすぎるのを防ぐ

- Presence調整(3〜5kHzを軽く落とす):ボーカル帯域を邪魔しないようにする

- Boost(500Hzまたは2kHz付近):印象を残したい中音に個性を出す

このEQ処理により、「空間は感じるが、混濁しない奥行き」を狙えます。特にCubaseやAbleton Liveではハイカットとローカットの併用が基本です。

広告の下に記事が続きます

ディレイダッキング

サイドチェーン処理(ダッキング)は、原音が鳴っている間はディレイ音を抑え、発声や演奏が終わった瞬間にディレイが浮かび上がるようにコントロールする技法です。

設定例(ボーカル用)

- ディレイトラックへコンプレッサーをインサート

- ボーカルトラックをコンプレッサーのサイドチェイン入力に設定

- コンプレッサーのアタックを0〜5ms、リリースを200〜400msに設定

→ ボーカルが鳴っている間はディレイが抑えられ、フレーズの終端で残響が自然に現れる。

この「ディレイ・ダッキング」は、プロのボーカルミックスで非常に一般的で、音の輪郭を保ちながらドラマチックに余韻を出せます。

広告の下に記事が続きます

ダイナミックEQサイドチェイン

より細かく制御するには、「ダイナミックEQ」を使うのも有効です。

- FabFilter Pro-Q4やWavesfactory Trackspacerでは、ボーカルの周波数内容に合わせてディレイ音の中域だけをサイドチェイン制御可能

- これにより、ボーカルが鳴る瞬間は該当帯域をダッキングし、他の帯域の空気感は残せる

- 特にTrackspacer(32バンドサイドチェインEQ)は、リバーブ・ディレイ処理両方に効果的

ディレイ前にEQを入れるか、後に入れるかは「音の設計」か「空間の整理」かという目的で使い分けます。両方に明確な役割とサウンド的な違いがあります。

広告の下に記事が続きます

ディレイ前EQ

ディレイの入力音そのものにEQをかける方法です。ディレイに送る音のトーンを設計する段階で行い、「どんな音を反射させるか」を決めます。

目的と効果

- ディレイに不要な帯域を送らず、濁りを抑える

- 反射する音質をコントロールし、楽曲のトーンに合った空間を作る

- ローカット(100〜150Hz以下)で低域のボワつきを防止

- ハイカット(8kHz以上)で耳障りな反射を抑え、柔らかい残響に調整

この方法は「設計的アプローチ」で、ディレイ自体が主張しすぎないよう整えるのに適しています。ボーカルやギターソロなどに多用されます。

例

textDry Signal → EQ(High/Low Cut)→ Delay → Reverb

こうすることで、ディレイに送る素材が整理され、全体のミックスがスッキリします。

広告の下に記事が続きます

ディレイ後EQ

ディレイから出た反射音にEQをかける方法で、「空間の整理・立体感調整」に最適です。特にセンド方式でディレイを立ち上げる際によく使われます。

目的と効果

- ディレイ音の不要音域を削り、原音との分離を高める

- 部分的に音を丸め、奥行きを演出

- ディレイタイムやフィードバックを強調せず、空間に溶かし込む

- 高域をロールオフ(〜6kHz)して「遠くの残響」感を作る

- 低域も200〜300Hz以下をカットして、リズム隊に干渉させない

これは「整理的アプローチ」で、ミックスの終盤に音を整える際に特に有効です。

例

textDry Signal → Delay → EQ(ハイローカット or トーン調整)

こうすることで、ディレイの余韻が自然に後ろへ下がり、主音がクリアに保たれます。

広告の下に記事が続きます

前後EQの併用

プロのミックスでは前・後双方にEQを配置することが多く、「精密設計」と「整理後処理」の両立が可能です。

構成例

textDry Signal → EQ①(音の設計)→ Delay → EQ②(後処理) → Reverb

役割の分担

| EQ位置 | 目的 | 有効設定例 |

|---|---|---|

| 前EQ | 原音トーン設計 | HPF 100Hz / LPF 9kHzで整音 |

| 後EQ | 残響の明瞭化 | LowCut 150Hz / HighCut 6kHzで整理 |

こうすることで「前方で明瞭・後方は自然に溶ける」音場を再現できます 。

広告の下に記事が続きます

ディレイ前後EQのまとめ

- ディレイ前EQ:音の設計・余分な帯域除去・キャラクターコントロール

- ディレイ後EQ:空間整理・残響の調整・混濁回避

- 両方使うのがベストプラクティス。前で素材を仕込み、後で空間をまとめる

実践的には、ボーカルやギターでは前後EQ併用、スネアやパーカッションでは前EQで十分に処理するケースが多いです。

広告の下に記事が続きます

Cubase Pro付属のディレイプラグイン

Cubase Proには、複数の実用的なディレイ系プラグインが標準搭載されており、それぞれ用途や表現力が異なります。以下は主要ディレイプラグインの比較表です。

スクロールできます

| プラグイン名 | 主な特徴 | ステレオ対応 | 主な用途・効果 | 代表的パラメータ |

|---|---|---|---|---|

| MonoDelay | シンプルなモノラルディレイ。テンポ同期・ローパス/ハイパスフィルター搭載。軽量で扱いやすい。 | モノラル | ボーカルやソロ楽器の奥行き付加、テンポに合わせたエコー | Delay Time、Feedback、Sync、Hi Cut、Lo Cut、Mix |

| StereoDelay | 左右チャンネルを独立して制御可能なステレオディレイ。各チャンネルで異なるタイム設定によりステレオ感を演出。 | ステレオ | ギターやシンセの広がり演出、アンビエント効果 | Left/Right Time、Feedback、Pan、Hi/Lo Cut、Mix、Sync |

| PingPongDelay | ディレイ音を左右交互に跳ね返す、空間的な立体感の強いディレイ。 | ステレオ | ボーカル・リード用の印象的なエコー、EDM・ポップでの動き強調 | Start Left/Right、Spatial、Feedback、Delay Time、Sync、Mix |

| ModMachine | ディレイタイムやフィルターをLFOで変調可能。Driveでディストーション追加もできる高機能モジュレーション・ディレイ。 | ステレオ | サウンドデザインやエレクトロニック系の揺らぎ・空間演出 | Rate、Width、Feedback、Drive、Mix、Filter(Freq/Reso) |

| StudioDelay | モジュレーション・ピッチ・リバーブ・ディストーションを統合した多機能ディレイ。創作・効果音用途向け。 | ステレオ | 大規模な空間エフェクト、実験的なサウンド生成 | Delay、Feedback、Mod Depth/Rate、Distortion、Reverb、Mix |

| MultiTap Delay | 最大8タップのステップディレイを作成可能で、各タップにEQやモジュレーションを設定できる。 | ステレオ | ボーカルのリズミック処理、複雑な空間効果 | Tap数設定、Tap Time、Feedback、EQ、Pitch、Modulation、Mix |

使用シーン別おすすめ

- 自然な奥行きやダブリング:MonoDelay / StereoDelay

- 左右に動きのある演出:PingPongDelay

- リズミックで立体的なサウンドデザイン:MultiTap Delay

- 揺れ・変調やLo-Fi表現:ModMachine

- アーティスティック/実験的空間エフェクト:StudioDelay

Cubaseのこれらのディレイはすべてテンポ同期(Sync)機能を持ち、必要に応じてサイドチェインやオートメーション制御も可能なため、プロレベルの空間演出を標準プラグインだけで実現できます。

プリセット名とジャンル別の使い所

以下は、Cubase Pro付属ディレイのうち特に多機能なStudioDelayを中心に、プリセット名の特徴・ジャンル別の使い所を一覧化したものです。公式マニュアルの機能説明と実際の制作現場での活用傾向を踏まえています。

| プリセット名 | 主な特徴 | 推奨ジャンル | 使い所・音作りの目的 |

|---|---|---|---|

| Classic Delay | 標準的なテンポ同期ディレイ。シンプルな反復で空間演出。 | ポップス・ロック | ボーカルやギターの基本的奥行き付加。過度に響かず自然。 |

| PingPong Movement | 左右に反射が跳ね返る立体的なステレオディレイ。 | EDM・シンセポップ | リード音やアルペジオに動きを出す、空間的な揺れを表現。 |

| Slapback Short | ショートディレイでの一発返し。アナログ感を再現。 | ロカビリー・ブルース | ギターやボーカルのダブリング用途。厚みを出す補助。 |

| Tape Echo Warm | 「Age」パラメータでテープサチュレーション感を強調。 | ローファイ・シティポップ | 滑らかで温かみのあるエコー。ヴィンテージフィール向き。 |

| Digital Clean Delay | 高解像度、鮮明な反射。ハイファイな音質。 | EDM・ゲーム音楽 | トランジェントを保ちつつ空間を拡大。スネアやリードに。 |

| Short Room Bounce | 近距離の短い残響。ほぼリバーブに近い音場。 | アコースティック・ボーカル | 小さな部屋の反射感を再現。楽器に距離感を与える。 |

| Mod Echo Chorus | コーラスモジュレーション付きのディレイ。揺らぎ感強。 | ドリームポップ・アンビエント | パッドサウンドに動きを付与。浮遊感ある音場づくりに最適。 |

| Vintage Phaser Delay | フェイザー変調入りのエレクトロ風反射。 | エレクトロ・サイケロック | 空間と揺れが一体化した独特の演出に。 |

| Drive BitCrush Delay | ディレイにビットクラッシュ歪みを加味。Lo-Fi系。 | グリッチ・チルウェーブ | リズムトラックの破壊的エフェクトやLo-Fi質感づくり。 |

| Reverse Rhythmic FX | リズム反転型パターン。後打ち感やリバース効果。 | トライアル・エレクトロ | リードサウンドやFX的挿し込みに。変則的グルーヴ演出。 |

| Long Ambient Tail | 長いDecayとリバーブ統合で浮遊系空間。 | シネマティック・アンビエント | バラードや映画音楽で包み込む残響として使用。 |

| Formant Pitch Delay | フォルマント保持型ピッチシフトによる人系エフェクト。 | ハウス・ヒップホップ | ボーカルやセリフサンプルを奇妙に変調した演出向け。 |

ジャンル別おすすめ傾向まとめ

| ジャンル | 合うプリセット | 狙える効果 |

|---|---|---|

| ポップス/ロック | Classic Delay, Slapback Short | 自然な奥行き・存在感強調 |

| EDM/シンセ系 | PingPong Movement, Digital Clean Delay, Reverse Rhythmic FX | リズミカルな立体感・反発する空間演出 |

| ローファイ/シティポップ | Tape Echo Warm, Drive BitCrush Delay | 温かみ・アナログ質感 |

| 映像音楽/アンビエント | Long Ambient Tail, Mod Echo Chorus | 深く包み込む空間と揺らぎ |

| サウンドデザイン系 | Vintage Phaser Delay, Formant Pitch Delay | 変調・音響的効果を主成分に |

これらのプリセットは「Pattern」「Modulation」「Distortion」「Reverb」「Pitch」モジュールを多段で組み合わせており、テンポ同期ディレイとしてもSound Designツールとしても優秀です。特にAgeでアナログ質感、Effect Positionで「Loop/Post」位置を選べる点がCubase Proならではの柔軟さです。

広告の下に記事が続きます

出典

- DTMのミックスでのエフェクトの順番を解説!【初心者向け】

- ミックスで使えるHow to EQ Delay(md3signstudio.com)

- 歌が綺麗に聴こえるミックスの方法 【ボーカルMix】(korewopoi.com)

- イコライザーが先?コンプレッサーが先?順番によるサウンドの変化(Trivision Studio)

- DTM講座!ステップアップコース 第四回〜EQやコンプを使って(note)

- 【DTM】エフェクトを挿す順番が重要な理由 – 4beat studio

- 主要エフェクトの使い方、かける順番解説【作曲・DAW】(signyamo.blog)

- In what order should effects/tools be used on a channel?(Reddit)

- プラグインの一般的な順番は?(サチュレーターはどこに入れる?)(Reddit)

- EQが先か?コンプが先か?(YouTube)

- Which Effects Should Come FIRST in Mixing?(YouTube)

- 【初心者向け】インサートエフェクト・センドエフェクトとは?DTM(note)

- DTMでプラグインをかける順番ってどうすればいいの?EQ?…(yugo-music.jp)

- Delay and Reverb EQ(Fractal Audio Forum)

- What is the deal with effect chain order?(Reddit)

- イコライザーについて(Sleepfreaks DTM)

- How to Mix Music Using EQ, Compression, Reverb & Delay(Careers in Music)

- Order of Operation: A Guide to Bass Effects Signal Chain(BOSS Articles)

- 【保存版】Logic Proでボーカルをプロ並みに仕上げる全手順(note)

- StudioDelay – Cubase Pro – 14.0(Steinberg公式ヘルプ)

広告の下に記事が続きます

まとめ

ディレイとリバーブは、同じ空間系でも「点」と「面」という役割の違いがあります。EQやダッキングを活用すれば、プロのような立体的なミックスも再現可能です。

Cubaseを例に解説しましたが、他のDAWでも基本の考え方は同じです。

空間系処理をさらに極めたい方は、下記の記事も参考にどうぞ。

👉 EQの基礎と実践テクニック

👉 Cubase付属プラグインを使用したEQレイヤリング

音作りの幅を広げて、あなたの楽曲に「奥行き」と「説得力」をプラスしましょう。

次の記事も、きっとあなたのお役に立ちます。気になる方はこちらからチェック!

ミキシング関連記事

最後まで読んでいただきありがとうございました。

独学できる人とは

DTMを独学できる人と、難しい人の特徴を整理したチェックリストを作成しました。自分がどちらに近いかを判断する参考にしてください。

| 独学できる人の特徴 | 独学が難しい人の特徴 |

|---|---|

| 自分で調べる習慣がある(検索力・英語資料も活用できる) コツコツ続ける粘り強さがある 小さなゴールを設定して達成感を積み上げられる 手を動かしてコードを書き、試行錯誤を楽しめる 分からないときに質問できる(SNSやコミュニティ利用) 学んだことを整理・アウトプットする習慣がある | エラーやつまずきで挫折しやすい ゴール設定が曖昧で「どこから始めればいいか」迷い続ける 受け身で「正解を教えてほしい」と思いがち 学習の優先順位づけが苦手で継続できない 情報が多すぎて比較・選択できず混乱する 孤独に学ぶのが苦痛でモチベーションが下がる |

独学はちょっと難しいかも…

チェックリストで ‘独学はちょっと難しいかも…’ と感じた方も安心してください。

DTMは一人で悩むより、伴走してくれる環境に身を置くことでグンと成長できます。

もし効率的に学びたいなら、プロの講師がサポートしてくれる DTMスクール を活用するのも一つの方法です。